2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�ꃖ���͑����Ȃ��A�����������炾�炵��10�����߂��Ă����܂����B�����͍Œ�C��14�xC�قǁA�������ɂ���������������H�ł���B�{���������炵���B�����̎��̂��Ƃ͂������̒��]�X�͂قƂ�lje���Ȃ��āA�l���Ă݂�ƑO�T�ԑO�̖�F�Ƃ̎�Ȉȗ��v�X�A�����͎���œۂޏK���͂Ȃ��āA���N�̖ҏ����ł��r�[���͋i���܂���ł����B����͍D�V�A����������������Čy��YouTube�̑����ς܂��Ďs���̈�قցB�Ă����̂ł�����肵������g���{�G�A���o�C�N�L�_�f�^��15�����ς܂��܂����B�C���u���B���[�a�͑��q�]���̃A�p�[�g�_������A�����n���ŏI���|�ɏo�|���Ă����܂����B

���̊Ԓ������X�}�z�ɒ��M�������āA�����b�N�Ɏd�������܂܃}�V�����g���Ă�����A���r���O�ɏ[�d�����y���Ă�����A�܂������C�t�����B���͉��t��̂��U���Ƃ̂��ƁA���[�������������܂����B�������X�P�W���[���̓s�����t���Ȃ������͎̂c�O�B

�����̑̏d��67.75kg��100g�A�^�����ĐH�����}�������̂ɂقƂ�nj����Ă���܂���B�K�b�J���B

�����ԑg�������u���E�ӂ��������I�v11��9������3���ԃX�y�V�������������Ƃ̂��ƁB����\��͂Ȃ�����ǁA���Ă͘A�h����t�@���A�����N�[�����r��鎞���̓��Ԃɂ�焈Ղ��Ă������A���܂�قڃe���r�̓j���[�X�݂̂̐����Ɏ��������݁B�ŋ߁u3���ԃX�y�V�����v�̑����ɂ͕���܂��B���ɂǂ�Ȃ��C�ɓ���̔ԑg�ł�3���Ԃ͗��ɐh���A����ґ��̏W���͂��ۂ���̂ł͂Ȃ����A���������̂��Ƃ��B�f�悾������L�A������3���Ԃ��Ėő��ɂȂ��ł���B����͂����炭���葤�̎�ԉɂ̖��Ȃ���Ȃ��A�ꎞ�Ԕԑg�ɃL���X�g��Z�b�g��3�폀��������A�����ƃ��N�Ȃ�ł��傤�B�V�����l�^��CM�����\�Z���͊����Ă���̂����B�Ȃe�G�Ȏ���B

Mendelssohm ���@�C�I�������t�ȃz�Z��/Vaughan Williams �g���Ђ�/Dvora'k ���}���X �w�Z��/Massenet �̌��u�^�C�X�v���ґz�ȁ`�A���E�A�L�R�E�}�C���[�X(v)/�A���h���[�E���b�g��/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�i1993�N�j�E�E�EAnne Akiko Meyers�i1970-���ė����j�͍ŋߐV�����^���͌��Ȃ�����ǁA���ė����ł͊���Ă����Ƃ̂��ƁB23�Γ������̘^���B���O����킩��ʂ肨�ꂳ��͓��{�l�A�X�Y�L�E���\�b�h�Ɋw���������F�B���ډ����S�ɃI���E�}�C�N���ۂ������̓��A���ɁA�A���h���[�E���b�g���̃I�[�P�X�g���͒ቹ���ǂ������Đe���ȃo�b�N�߂Ă���܂����B

Mendelssohm ���@�C�I�������t�ȃz�Z��/Vaughan Williams �g���Ђ�/Dvora'k ���}���X �w�Z��/Massenet �̌��u�^�C�X�v���ґz�ȁ`�A���E�A�L�R�E�}�C���[�X(v)/�A���h���[�E���b�g��/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�i1993�N�j�E�E�EAnne Akiko Meyers�i1970-���ė����j�͍ŋߐV�����^���͌��Ȃ�����ǁA���ė����ł͊���Ă����Ƃ̂��ƁB23�Γ������̘^���B���O����킩��ʂ肨�ꂳ��͓��{�l�A�X�Y�L�E���\�b�h�Ɋw���������F�B���ډ����S�ɃI���E�}�C�N���ۂ������̓��A���ɁA�A���h���[�E���b�g���̃I�[�P�X�g���͒ቹ���ǂ������Đe���ȃo�b�N�߂Ă���܂����B

�^�X�Ƃ������D�̐������ւ�Mendelssohn�͎�҂̐����ȃt���[�W���O�ɁA��1�y���uAllegro molt Apassionato�v������ׂ͍��炸�_�o���ɂ��Ȃ炸�A�����Ղ�Ƃ��������̕\���͂�������c��������������́B�i7:54�j��2�y���uAndate�v�͂����Ղ�̂��Ă��[���Ȏp����������i12:46�j��3�y���uAndante non troppo�`�v�̉����t�B�i�[�����ו��B�����̂Ȃ��A����߂��ʂ����Ƃ�Ƃ������킢������܂����B�i6:40�j

�u�Ђ�v�͍����܂��ɕ��V���鏬���̎p�͌����Ȃ��E�E�E����Ȃ��̍�i����ɘA�z�����\���͍T���߂Ȏ㉹��䩗m�`�ɔA�B�����̂Ȃ��������葶�݂��Ɏ咣������́B�i14:36�j���}���X�͂��f���P�[�g�ȒQ���Ɖr�Q�̖��ȁB���̈ꖇ�͎�|��т��āu�⛌�v�A�}�C���[�X�̔����ɂ͖����ȋZ�I�Ǝコ�����������Ȃ��N���B�u�ґz�ȁv�͊��ɂ܂閼�ȁA�������������ăN�[���ɂĂ��˂��ȃo�����X�\���ł����B�i5:25�j

Elgar �`�F�����t�ȃz�Z���i�G�C�h���A���E�{�E���g/BBC�����y�c1945�N�j/Dvora�fk �`�F�����t�ȃ��Z���i�W���[�W�E�Z��/�`�F�R�E�t�B��1937�N�j�`�p�u���E�J�U���X(vc)�E�E�E���Bach�Ɋ��S��������Pablo Casals�i1876�1973�j71��/63�̋L�^�B䆂₩�ɗY�قȃe�N�j�b�N�A�X�P�[���傫�ȕ\�����Ă���ƁA���̐l�͋ߑ�`�F���t�@���m�������l�Ȃ��ȂƊ��S�[���~�߂܂����B�����͂��Ȃ�ǍD�B2022�N�ɔq�����ĞH��

Elgar �`�F�����t�ȃz�Z���i�G�C�h���A���E�{�E���g/BBC�����y�c1945�N�j/Dvora�fk �`�F�����t�ȃ��Z���i�W���[�W�E�Z��/�`�F�R�E�t�B��1937�N�j�`�p�u���E�J�U���X(vc)�E�E�E���Bach�Ɋ��S��������Pablo Casals�i1876�1973�j71��/63�̋L�^�B䆂₩�ɗY�قȃe�N�j�b�N�A�X�P�[���傫�ȕ\�����Ă���ƁA���̐l�͋ߑ�`�F���t�@���m�������l�Ȃ��ȂƊ��S�[���~�߂܂����B�����͂��Ȃ�ǍD�B2022�N�ɔq�����ĞH��

Elgar�͌��{�E���g�̏\���ԁA�����ɟT���Ƃ����[���ȃX�P�[�������������A�\���X�g�Ƃ��Ă͖�������N��A�Ȃ�ƂȂ��|���^�����g����������������邯��ǁA�Z�p�I�ɂ̓L���b�L���ɗY�قȉ��t�ł����B�i12:29-4:05-11:05�j�`�F�����t�Ȉ�Ԑl�C��Dvora'k�́A��N�̃��X�g���|�[���B�`�ӂ肪�O���ɂ���ƁA��⑬�߂̃e���|�ɂ����ς�\���A������̂ق����\���̃e�N�j�b�N�͊����A���D�̐��������\�ł��܂����B�i13:26-10:28-11:35�j

Elgar����1�y���uAdagio - Moderato�v���瓰�X����ј\�ƍו����O�ȉr�Q����m��ʑ傫���A����͂ق��ł͂Ȃ��Ȃ������ʃX�P�[���ł���B��2�y���uLento - Allegro molto�v�ׂ̍������^�̃p�b�Z�[�W�������B��3�y���uAdagio�v�̉��������\��ɍ����ɂ����Ղ�̂�����4�y���uAllegro - Moderato - Allegro, ma non troppo�v�͍ŏ��̉r�Q���߂��āA�L���b�L���̃e�N�j�b�N�ɕό����݂ȕ\��͔Z���ɐ����͂̂�����́B�{�E���g�̂�������Ƃ��������ƍ����ȃ��Y����������Ȃ��ł��傤�B

������Dvora'k�̂ق�������������낵�������A�`�F�R�E�t�B�������ɃG�G�����ɖ��Ă��Ė؊ǂ�z�����͒������̂ł���B�W���[�W�E�Z���͖���40�ł���B�������܂����ْ����͂��̎�������͂����芴��������́B��ۂ͑O��ƕς��Ȃ��B��1�y���uAllegro�v�̓V���v���ȃN�����l�b�g�̓��@���₪�Đ������đ傫���A���I�ȉ��y�Ɉ���Ă������ȁB�J�U���X�̃`�F���̓��B���B�b�h�ɁA�v���������M�I�ɂ�����҂�O�̂߂�B���D�̐����������Ղ�̂��ĉ������܂����B��2�y���uAdagio ma non troppo�́v�����Ղ���������ɏ��y�͂�����3�y���uAllegro moderato�v�͗͋������Y��������ō����Ƀp���t���B

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

����͒�����ǂ���ܓV�A������J�Ƃ̗\��ɐ��͌ߑO���Ŏ����Ɉړ������܂����B�ō��C����19�xC�Ƃ̂��ƁB�X�g���b�`�͓��O�ɁAYouTube�G�A���r�N�X�̓V���v���Ȃ��������{���Ă���A�������e�@�փE�H�[�L���O�A�\�z�O�ɋĂ���2�ԎD�A9�����J�X�Ɠ����ɓ���݂̃X�e�L�Ȗ���X������ɃJ�b�g���Ă��������܂����B���߂��ɂ͖�F�Ƃ̂̒����A�l�i�G��������{�P�h�~�ł����B��l�Ƃ��т����肷��قǑ��I���ɂ͋������Ȃ��āA��������l�͍��s���x�����Ă��Ă����͂������ǁA�ǂ���瓊�[�����Ă��Ȃ��炵���B����Ȗꂪ�������瓊�[�����Ⴂ�̂��B�������Ɛ�グ�āA�A��͗[���R�~���j�e�B�o�X�̍ŏI�ɊԂɍ����܂����B�����̑̏d��67.85�{900g�����������ēۂ�ł��̌����ɂ͔[���B���ꂩ��b���Č��炵�܂��傤�B

�����ɍw�������w���X���[�^�[��1,500�~�Ə���������ǁA1,980�~����|�C���g�Ƃ��N�[�|�������������i�B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̗D����̂Ȃ��Ƃ͊��x�����y�ρB�X�}�z�A�v�����N�������Čv�ʂ���Ƒ̑g���Ƃ��ǂ��L�^����܂��B�����͕W���̏d�����ǁA���b�͂�⑽���A�������b�ߑ��A���͗D�G�A�ؓ��͕W���Ƃ̂��ƁB���ꂪ�ق�܂ɐ��m�Ȃ̂��͔��������ǁA�����͂킩��܂��B�s�v�c�Ȃ͍̂���������o������4:36���_�̏d��67.8kg�A�O�̂��ߍēx5:02�v�ʂ�����66.95kg�킸��30���قǂ�0.85kg�����āA����͂��������ǂ��������Ƃł��傤�A�s�v�c�ł��B

Beethoven �����ȑ�2�ԃj�����i1958�N�j/��4�� �σ������i1961�N�j/�̌��u�t�B�f���I�v�����i1959�N�j�`�I�C�Q���E���b�t��/�x�������E�t�B���E�E�E1960�N�O��̔ނ�DG�S�W�^���̓X�e���I/���m���������A���̈ꖇ�͂Ȃ��Ȃ���Ԃ̂�낵���X�e���I�ł����B��7���i1952�N�j��3���i1954�N�j��DG�ł͍Ę^���Ȃ�Ȃ������̂ł��傤�B�i���̌�R���Z���g�w�{�E�A�����h�������y�c�Ƃ̑S�W�^�������̂͌䑶�m�̒ʂ�j

Beethoven �����ȑ�2�ԃj�����i1958�N�j/��4�� �σ������i1961�N�j/�̌��u�t�B�f���I�v�����i1959�N�j�`�I�C�Q���E���b�t��/�x�������E�t�B���E�E�E1960�N�O��̔ނ�DG�S�W�^���̓X�e���I/���m���������A���̈ꖇ�͂Ȃ��Ȃ���Ԃ̂�낵���X�e���I�ł����B��7���i1952�N�j��3���i1954�N�j��DG�ł͍Ę^���Ȃ�Ȃ������̂ł��傤�B�i���̌�R���Z���g�w�{�E�A�����h�������y�c�Ƃ̑S�W�^�������̂͌䑶�m�̒ʂ�j

�t�̔����Ƃ����j�����������͂��傢�ƃq�X���ۂ�����ǁA���Ȃ�N���ȃX�e���I�^���B��1�y���uAdagio molto - Allegro con brio�v��Haydn��Mozart�Ƃ͈�����悷��_�Ɍ��I�A�N���オ��悤�ɗ͋������t����啔�i�݂܂��B�؊ǂ̃Z�N�V�[�ɗ���ȋ����̓x�������E�t�B���ł���B���ׂ̍������^���s�^���c�������킹�āA�q��Ȃ炴��e���V�������グ�ăA�c���S�͎����I50�Α�̃��b�t���͋C�̗͑͏[���ɂ����Ղ�₩�ł����B�i12:39�j��2�y���uLarghetto�v�����͋��w�̔������������ւ�ɏ��y�́B�����̓x�������E�t�B���̃V���N�̂悤�ȋ��������\�ł���Ƃ���B���b�t���̓��Y�~�J���ɒe�ނ悤�B�i12:54�j��3�y�́uScherzo�v�͂�������Ƃ������Y���Ɛ_�o���ȃA���T���u���Ƀe���V�����͏[���B���ԕ��̖؊ǂƃz��������肢����ł���B�i3:45�j��4�y���uAllegro molto�v���̗͂����ς��̃p���t���Ȑ���̓��b�t����Ȃ��A�������܂��������Ɛ����͑f���炵���B�i6:37�j

�σ�������������YouTube��1954�N�^���������܂��B����1961�N�^���͒��w�����ォ�璮���Ă��āA�����Heliodor���������LP���o�Ă�������B���̃p���t���Ƀn�c���c�Ƃ�����i�͂Ȃ�ƁI�t���[�g��{�Ȃ�ł��ˁB�����͗ǍD�B��1�y���uAdagio - Allegro vivace�v�_���ɐ�捁A���������t����|������[���ƈ����i���Ď啔�ɓ˓��B���X�ɗ͂ƔM�������ďd�S�Ⴍ�A�ӊO�ƒ����Ȏn�܂�ł����B���̌��݂̂��鋿�������͓I�B�t���[�g����{�Ŋ撣���Ă܂���B���X�O�̎~�܂肻���ȗ}�����ɂ߂Č��ʓI�B�i12:58�j

��2�y���uAdagio�v�̓V���R�y�[�V�����̃��Y�������B���B�b�h�Ȋɏ��y�́B��������������Ƃ����A���T���u���Ɍ��݂̂���]�T�̃T�E���h�������Ƃ���B�����̃t���[�g��Ⴢ��悤�ɃR�N�̂��鉹�F�AKarlheinz Zo"ller�i1928-2005�ƈ�j�ł��傤���B�������N�����l�b�g���z�������ۗ����Ă��邯��ǁB�i10:23�j��3�y���uAllegro vivace � Un poco meno Allegro�v������Əd�����̃��Y���ƕs�v�c�Ȗ؊ǂ̊|�����������I�ɏd�ʋ��ȃX�P���c�H�B���ԕ��͂����Ɨ}�����āA�����Đ����Ă�������͂����ɂ����b�t���B�i6:36�j��4�y���uAllegro ma non troppo�v�����̃e���|�͂��܂�}�����A�ӊO�ƒ����ȕ��݁B��̃t�@�S�b�g��͊y�X�N���A�������܂����B�i7:25�j

�u�t�B�f���I�v�����͕������悤�Ƀ��B���B�b�h�A���̂܂܊J���������B���b�t���̓I�y���̐l�ł���B�������z�������G�G���o���Ă܂��B�i6:38�j

Bach �����t�`�F���g�ȑ�1�ԃg����BWV1007/��2�ԃj�Z��BWV1008/��3�ԃn����BWV1009�`�p�u���E�J�U���X(vc)�i1936-39�N�j�E�E�E���̎����ɂ��ċ��ٓI�ȉ����A���Ă͏d�߂��Ɗ����Ă����S�̗��j�I�����B���x�q�����d�˂āA���̗I�X����X�P�[���ƔՐ̃e�N�j�b�N�A���݂ɖ������ă��B���B�b�h�ȃ��Y�����Əd�S�̒Ⴂ�̂ɑł��̂߂���܂����B�������`�F�����ɌJ��L�����鉄�X�Ƒ������Ȃ̐[���Ȃ��������S�҂��ɂ��āA�A�c���m���ɋ����������܂����B���߂Ă��̉��t�ɏo�����40�N�ȏ�A�}�l�ɂ͂��̐^���ɋC�t���̂Ɏ��Ԃ��|����܂�����B�i2:26-3:41-2:32-3:14-1:47/3:43-3:54-2:17-4:07-3:19-2:31/3:28-3:46-3:14-3:29-3:29-3:24-3:00�j

Bach �����t�`�F���g�ȑ�1�ԃg����BWV1007/��2�ԃj�Z��BWV1008/��3�ԃn����BWV1009�`�p�u���E�J�U���X(vc)�i1936-39�N�j�E�E�E���̎����ɂ��ċ��ٓI�ȉ����A���Ă͏d�߂��Ɗ����Ă����S�̗��j�I�����B���x�q�����d�˂āA���̗I�X����X�P�[���ƔՐ̃e�N�j�b�N�A���݂ɖ������ă��B���B�b�h�ȃ��Y�����Əd�S�̒Ⴂ�̂ɑł��̂߂���܂����B�������`�F�����ɌJ��L�����鉄�X�Ƒ������Ȃ̐[���Ȃ��������S�҂��ɂ��āA�A�c���m���ɋ����������܂����B���߂Ă��̉��t�ɏo�����40�N�ȏ�A�}�l�ɂ͂��̐^���ɋC�t���̂Ɏ��Ԃ��|����܂�����B�i2:26-3:41-2:32-3:14-1:47/3:43-3:54-2:17-4:07-3:19-2:31/3:28-3:46-3:14-3:29-3:29-3:24-3:00�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�I�����I����Ă����̈�T�Ԃ��n�܂�܂����B�����\���Ă���I���|�X�^�[�͗��I�c���̏Ί炪�₵���B������̏��J�͂����ɏオ���Đ��͊O�Ɋ����܂����B�̏d�����C�ɂ��ăX�g���b�`��������AYouTube�G�A���r�N�X���Z���̂������ʂ�ς܂��Ďs���̈�ق������܂����B�g���[�j���O�͎����Ȃ胁�j���[�����A�}���`�v���X�̂ݓƐ肨������Ɏז�����Ĉ��f�O�B�A��H�ޓ���ɃX�[�p�[�Ɋ���āA�Ⓚ�V�[�t�[�h���낢��O�Ŋ����̂͂����A����ΏۊO�H100�~�قǍ����Ȃ��đ呹�Q�B�c�O�ȋC�����ɒ��₯���܂����B���ꂩ�猃�����e�@�ɔ����J�b�g���Ă�����Ă���A��F�Ǝ��B�����̑̏d��66.95kg��1.15kg�A��������������̂ɂ��̌��͕s�v�c�B

���I�����I����āA���ꂩ�炪��Ǝv���܂��B�b��͐��ǂɑJ���Ă��邯��ǁA�̐S�Ȃ̂͐������P�̂��߂̎����I�Ȑ�����{�ł��傤�B����͂���A������܂��̂��Ƃ����ǁA�l�I�ɂ͏����ĕ�����Ă���c������̍s���i���̐�w���Ȃ��Ƃ����Ȃ����j�����ė����Ă������肵�Ă���l�ɂ����ځB��d���_���čċN����̂��A�N��I�Ɉ��ނ�]�V�Ȃ������̂��B�I���͐l�C���[�Ȃ̂ŁA���������1�����ǁA���҂ɉ����邱�Ƃ���A�X�L�����_����NG�ł���B

���낢��V�}�����܂�A�₪�ď����Ă��������Ƃ͋L���ɐV�����Ƃ���B��]�A����������ƑO�Ȃ�݂�Ȃ̓}�A������̓}�Ƃ��A�����Ƃ��������܂ł������킯�ł��Ȃ��ł��傤�BNHK�]�X�}��K���]�X�}�͍�������o���Ȃ������݂����B���ʂɈ���J�����A����������Ɨ�Âɐ�߂����`�ꖖ�̈��ޖ��i=���V�j���������^�ʖڂɚ����Ă����ԗl�ɂ͛��̂��ς�ɂ��Ȃ�ǁB

Chopin �|�[�����h���w�ɂ��匶�z�� ��i13/���t��p�����h�u�N���R���B�A�N�v��i14�i�M�����b�N�E�I�[���\��(p)/�C�F�W�[�E�}�N�V�~�E�N/�|�[�����h�������������y�c/1975�N�j/�u�h���E�W�����@���j�v�́u������ǂ����v�ɂ��ϑt�� ��i2/�A���_���e�E�X�s�A�i�[�g�Ɖؗ�ȑ�|���l�[�Y �σz���� ��i22�i�A���N�V�X�E���C�Z���x���N(p)/�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L/�p�����y�@�nj��y�c/1967�N�j�E�E�EChopin�̋��t�ȈȊO�̋��t�I��i���l�߂����́B���҂Ƃ�EMI�Ƀs�A�m���t�Ș^��������܂����B�����͂܂��܂��B

Chopin �|�[�����h���w�ɂ��匶�z�� ��i13/���t��p�����h�u�N���R���B�A�N�v��i14�i�M�����b�N�E�I�[���\��(p)/�C�F�W�[�E�}�N�V�~�E�N/�|�[�����h�������������y�c/1975�N�j/�u�h���E�W�����@���j�v�́u������ǂ����v�ɂ��ϑt�� ��i2/�A���_���e�E�X�s�A�i�[�g�Ɖؗ�ȑ�|���l�[�Y �σz���� ��i22�i�A���N�V�X�E���C�Z���x���N(p)/�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L/�p�����y�@�nj��y�c/1967�N�j�E�E�EChopin�̋��t�ȈȊO�̋��t�I��i���l�߂����́B���҂Ƃ�EMI�Ƀs�A�m���t�Ș^��������܂����B�����͂܂��܂��B

Garrick Ohlsson�i1948-���ė����j�S������2�Ȃ͋��^���B�x�[�[���h���t�@�[�����p���A�����炭���̒n���Ƀ}�C���h�ȋ����͂���ł͂Ȃ����Ɨސ����܂��B�u���z�ȁv�͂��炩���^�b�`�ɗ}���������ăf���P�[�g�A�c�����i��A�z�����ĕ��͋C�����Ղ�ȊÂ������������܂����B�����h�u�N���R���B�A�N�v�͖����I�ȃ��Y�����e�ރX�e�L�ȍ�i�BChpin�Ɋ��҂������f���P�[�g�ȕ���ɖ��������t�ł����B�i14:18/13:41�j

Alexis Weissenberg�i1929-2012�u�嗘�����ė����H�j�̓L���̂���N�[���ȃ^�b�`�A�D����u������ǂ����v�����������m�[�e���L�Ƀ��Y�~�J���ɒ�����i�́A����Ȃ��͊����閾���e�N�j�b�N�ɕϑt����܂����B�i4:19-1:23-0:59-1:03-1:13-1:03-1:31-3:42�j��D�����u�A���_���e�E�X�s�A�i�[�g�v������L���ȕ���`�ɔA��̞B�����������ʐ_�o���ɍd���ȃ^�b�`�A�u�|���l�[�Y�v�����Y���͖����I�����ɔA�ו����Ă��˂��N���A�ɕ`������ŃL���̂�����́B����͂���ō�i�̎p���������āA����ȃ��A���ȉ��t�͖ő��Ɍo���ł��Ȃ��B�X�N�����@�`�F�t�X�L�̔��t�͈������܂��ė��h�ł����B�i4:28-9:09�j

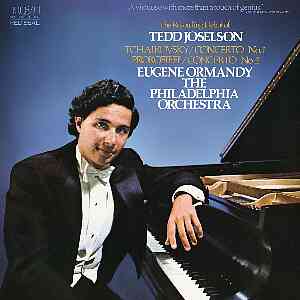

Shostakovich �����ȑ�1�ԃw�Z���i1959�N�j/�����ȑ�5�ԃj�Z���i1965�N�j/�|���J�i�o���G���y�u�����̎���v���/1966�N�j�`���[�W���E�I�[�}���f�B/�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�E�E�EEugene Ormandy�i1899-1985�^�嗘�����ė����j�ɂ��Shostakovich��1-4-5-10-13-15�Ԃ��������͂��B1960�N��͈��ė����ł���������Shostakovich�u�[�����������݂����ł��ˁB

Shostakovich �����ȑ�1�ԃw�Z���i1959�N�j/�����ȑ�5�ԃj�Z���i1965�N�j/�|���J�i�o���G���y�u�����̎���v���/1966�N�j�`���[�W���E�I�[�}���f�B/�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�E�E�EEugene Ormandy�i1899-1985�^�嗘�����ė����j�ɂ��Shostakovich��1-4-5-10-13-15�Ԃ��������͂��B1960�N��͈��ė����ł���������Shostakovich�u�[�����������݂����ł��ˁB

��h�͑o�t���F�����Ꮡ����i�ł�����1�ԃw�Z����1926�N�����A��D�]�������Ƃ̂��ƁB��ǕҐ�������7��̑Ŋy��{�s�A�m������܂��B�f���ڋ��Ƀ��[�����X�ȃg�����y�b�g�ƃI�[�{�G�̊|����������n�܂���1�y���uAllegretto - Allegro non troppo�v����́u�e�B���E�I�C�����V���s�[�Q���v�̈��p�Ȃ����iWiki�ɂ��j��2�y���uAllegro - Meno mosso�v�̓s�A�m�����郔�B���B�b�h�ȃX�P���c�H�y�́B��3�y���uLento�v�́u�W�[�N�t���[�g�v����̈��p����������i�`�F��/Wiki���j�Â��ȑ����s�i�Ȃ��o�đ�4�y���uLento - Allegro molto�v�͔ߒɂȎn�܂肩��₪�Ė��邭�������ā`���̎����ɂ��Ă͉������ǍD�����A�Ȃt�B���f���t�B�A�̃T�E���h�����|�I�ɉ₩�ɂ����Ƃ�p���t���B�f���炵��������i�ɋP���������t���������ċC�����̂�낵�����t�ł����B�i8:28-4:36-8:21-8:43�j

�N�ł��m���Ă����u�v���v�͎O�ǕҐ���8��̑Ŋy��{�s�A�m�{�n�[�v2��Q���B�Ⴂ���uShotakovich�͂��ꂾ���v��Ԃ����������ŐH���C���A��Âɍ�i�Ɍ���������悤�ɂȂ����͈̂ӊO�ƍŋ߂ł����B����͋��^���A�����͂����Ɖ��P����Ă���܂��B�V���t�H���H�����������Ė����ɒ�������B��1�y���uModerato - Allegro non troppo�v����I�[�P�X�g���͗]�T�̃p���[�Ɉ�������ăN�[�������k���ȕ\���A���̗͂������āA�O�̂߂�̔M���Ƃ��h���Ƃ̐킢�I�h�݂����ȕ���Ƃ͐^���ɐ������ꂽ���t�ł����B�i15:54�j��2�y���uAllegretto�v�̓X�P���c�H�B�@�NJy��̌��݁A�t�@�S�b�g�E�\���̓��B���B�b�h�ɗD�G�ł���A���Y���̃X�E�B���O�ɗ]�T������������o�����X�B�i5:19�j

��3�y���uLargo�v�̓t�B���f���t�B�A�̂����Ղ萐�X�����������\�ł���ɏ��y�́B�Ǎ��̃t���[�g���n�[�v�Ɨ���Ŕ������A���̃f���P�[�g�ȋ����ɕ�܂�܂����B�i13:32�j��4�y���uAllegro non troppo�v�͕��_�}���������u�����Y���v�e�[�}�B�������݂͂Ȃ��������������A�����ɗ����ʂĂ��˂��Ȏd�グ�B�����͏��X����߂��Čy����ۂ����B�i9:56�j

�u�|���J�v�̓��[�����X�Ƀm���r���y���A�����ȑ�1�Ԃ̑�1�y�͂Ɉꖬ�ʂ���悤�ȋC�����܂��B�A���R�[���ɂ͍ō��B�i2:05�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

����͈ӊO�ƍD�V�A�J�͖邩��A���͂������花���܂����B��m�ɂ͑䕗���T���Ă��邻���ł��B����Ԃɓ��[���Ă��܂�����B�ǂ�������A�̒��͂��܂����A���Q���ꎞ�Ԃقǂŕ₢�܂����BYouTube�G�A���r�N�X���y100kcal����z�r�[�g�ɂ̂��Ċy�����x��L�_�f�_���X�I�G�A���r�N�X�Ń_�C�G�b�g�B���Ƃ͑�l���������Ƃ��āA��F�Ƃ̎�Ȃ͖����A�̒��𐮂��Ȃ��ẮB�����̑̏d��68.1kg+350g�B�[�����k�����{�L�q�Ƃ����S�[���f�����j���[�ɔs�k���܂����B���ꂩ��b���܂��B

���I�����[����53.11%�i���m��j����͐��{�^�}�x���҂̃T�{�^�[�W���H���߂�60%�͒����Ăق��������B

���{�^�}�̂̌�����͗\�z���傫����73�c�ȁB�����}�͂��������V�����}��ɂȂ����Έ䂳�I���܂����B��㏬�I����������}�������A�ېV�͑S����������ǃg�[�^����5�c�ȁB�����c���͎v������藎��������ǁA�����c�������c���āA�����ꋳ��̐ړ_�[�������R�ۂ���͔�ᕜ���B�b��̊ې삳����������i�U�߂����ǂ����I�j���P��K���q�͔�ᕜ�������킸���I�B

�O���Z�n�ł��������m7��͋抄�肪�ς��������ǁA ���ĎR���u���������I����ŏ����Ă����Ƃ���B���������̑�b�o���������Ɋւ���ė�؏~�i������i�o�g���������ˎs���Ȃ��Ȃ��āj�卷�ō�������}�̏����V�l�ɔs�k�E���I�������܂����B��������}�͂������������������I����ŏ����オ���Ă��܂��ˁB���{�l�͍Ղ��i=�I���j�D���A��Ȃ͍̂Ղ�̌�B�Δj�����I���Ƃ̐��������Đ��ǂ�������ǁA����������������S�ɐ�������������ƒ��ڂ��܂��傤�B����͐��{�^�}�̃I�E���E�S�[�����ۂ��āA���̑I���ɂ��̂܂܂̗��ꂪ�����Ƃ͌���Ȃ��B

���m�E�L��s�ɂē��������Ōy�g���b�N��11�L�����t���`�K�����̂ɂ͎���Ȃ������炵�����ǁA�Ȃ|���ł��ˁB��J�����͂�����ƐS�z�B

Bruckner �����ȑ�5�� �σ������`�I�C�Q���E���b�t��/�o�C�G�������������y�c�i1958�N�j�E�E�E11�ȁH�𐔂���Bruckner�̌����Ȓ���Ԃ��C�ɓ���A���X����Зe�ƍ\�����ւ��i�B�N�i�b�p�[�c�u�b�V���i1956�N�j�̔�r�p�Ɏ��o���āA���������Ȃ�ǍD�Ȃ��ƁA�I�[�P�X�g���̉��������݂̂��鋿���A�D�G�ȃA���T���u���A�����̃p���[�ƃL���̂���e���V�����̍����ɋ����A���Ȃ�V�N�Ɏ~�߂܂����B2006�N�ɔq���ρB�܂������Ղ�CD���̒I�ɕ��ׂĂ������ɞH��

Bruckner �����ȑ�5�� �σ������`�I�C�Q���E���b�t��/�o�C�G�������������y�c�i1958�N�j�E�E�E11�ȁH�𐔂���Bruckner�̌����Ȓ���Ԃ��C�ɓ���A���X����Зe�ƍ\�����ւ��i�B�N�i�b�p�[�c�u�b�V���i1956�N�j�̔�r�p�Ɏ��o���āA���������Ȃ�ǍD�Ȃ��ƁA�I�[�P�X�g���̉��������݂̂��鋿���A�D�G�ȃA���T���u���A�����̃p���[�ƃL���̂���e���V�����̍����ɋ����A���Ȃ�V�N�Ɏ~�߂܂����B2006�N�ɔq���ρB�܂������Ղ�CD���̒I�ɕ��ׂĂ������ɞH��

���h�ȃX�e���I�^���ł��˂��B�ނ̏\�����i���͂��j�ł���A�n���I�Ȏ��W�Ȃ̂Ȃ����^�V�ł����I�����i�R���܂ߌv�j5�탈�b�t����CD�����݂��܂��B�������b�t��56�A�C�̗͑͏[���̘^���ł���܂��B�ނ̕\�������́h����h���Ǝv���Ă������A���̋��^���ł͂��ꂪ�@�ɕt���܂���˂��B��1�y�͂̍ŏI�ՁA���E���c���C�Ȃ�A�b�`�F�����h�����܂����B��X�����B�ܑ̂Ԃ����\���ȂNJF���B�u���B�ł����A�����Ƃ��F�C�Ƃ��A����ȕ�������Ȃ��āA�����Œg�����nj��y�̌����A���̂܂܃X�g���[�g�ɖ��Ă��āA���F���E�x�X�g����Ȃ��ɂ���A�D���̎��Ă鉉�t�ł��ˁB77�����X�g�܂ŁA����t�ꐶ�������t���Ă��āA�i�}����Ⴢ�邾�낤�Ȃ��A�Ƒz���ł��܂����B

��1�y���uIntroduktion: Adagio - Allegro�v�ጷ�s�`�J�[�g���K�i���~��Ď����̓ޗ��̒�ցA����Ƌ���Ȃ��ǂ������ӂ�������ǃR���[���`����ȕ���̎n�܂�B���炩�ɖ苿�����ǁA�N�X����߉Ƀe���|�͗h��A���������g����A�c���A��X�������t�B���X�g�Ɍ����ăe���|�͂�����āA�ƂĂ����₩�ɏ�M�I�A���]�������̂��[�����邯��ǁA�����̚n�D�̓C���E�e���|����Ƃ������̂Ȃ��\���ł����B�i20:48�j

��2�y���uAdagio. Sehr langsam�v�ɏ��y�͂��o���G�������������y�c�̏[�������[���������ۗ����āA�ċz�[���C�������g���Ă����e���V�����̍��������݂��ƁB�����������܂Ŏ����̚n�D�Ƃ��āh����h�\�����D�܂Ȃ��B���ǂ��M�������Ă����Ƃ���̓I�[�P�X�g���̎��͂��܂��B�i19:27�j

��3�y���uScherzo. Molt vivace, Schnell - Trio. Im gleichen Tempo�v�X�P���c�H��Bruckner�̃L���B�����͖ő��Ɍo���ł��ʉ����e���|�Ɏn�܂�A�����g���[���̗D��ȑ�2���Ƃ̑Δ���ۗ����āA���E���c�ȃp���[�Ƒf���炵���ꖡ�A���₩�ɑS�͎����������܂����B���ԕ��̉����ȕ���͍D�ΏƁB�i12:35�j

��4�y���uFinale. Adagio - Allegro moderato�v��1�y�͑�2�y�͂����݂��݉�A���āA�ጷ�ɂ��t�[�K���������Ă₪�Ċ����I�ȃt�B�i�[���Ɏ���Ƃ���B�Â��ȕ����ł̗���グ��ꂽ���̉��A�N�X������ǂ̃R���[���͋P�������������E�E�E����ǎ�������Ƃ���̕p�ɂȃe���|�ω��͋����Ɗ������ĂԂ���ǁA�������ؓ����ɐ���������͂�͂莩���̍D�݂̕\���ɔB���X�g�Ɍ����ă_�������ɑ���߂��B�i24:05�j�ł��A���]�����͔̂[���ł��銴���I�Ȋ����x�Ǝv���܂��B

Mozart �����ȑ�40�ԃg�Z��K.550�i�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c/1943�N�j/Corelli ���E�t�H���A�i�n���u���N�B���t�B��/1944�N�j/Beethoven �����ȑ�5�ԃn�Z���i�x�������E�t�B��/1945�N�j�`�I�C�Q���E���b�t���E�E�E

����݂̍�i�A��O�풆�^���B���͌ЂƂ��������Ȑ̂�SP�����A��������Eugen Jochum�i1902�1987�ƈ�j�s�N�̋L�^����ł��`�Ƃ͎v������ǁA����������������ł����̂Ŕq���������܂��傤�BMozart�̓f���[�j�b�V���ɔA���_�[���ȃZ���X�Ƀo�����X�̂�낵���A�I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���B�I�y�͂͋ٔ������e���|�Ɏ������܂��B������Ɠ܂�����������A�R���Z���g�w�{�E�̒g�����������f���܂����B�i7:42-8:17-4:15-4:20�j�@�u���E�t�H���A�v�̓��b�t���ɂƂ��Ē��������p�[�g���[�B�v���������ȉr�Q�\���̓o���b�N����Ƃ͉��������́B���y���i�ނɏ]���āA�\��L���ɐ_���ȔZ���\��Ɉ������܂�܂��B�i13:26�j

Mozart �����ȑ�40�ԃg�Z��K.550�i�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c/1943�N�j/Corelli ���E�t�H���A�i�n���u���N�B���t�B��/1944�N�j/Beethoven �����ȑ�5�ԃn�Z���i�x�������E�t�B��/1945�N�j�`�I�C�Q���E���b�t���E�E�E

����݂̍�i�A��O�풆�^���B���͌ЂƂ��������Ȑ̂�SP�����A��������Eugen Jochum�i1902�1987�ƈ�j�s�N�̋L�^����ł��`�Ƃ͎v������ǁA����������������ł����̂Ŕq���������܂��傤�BMozart�̓f���[�j�b�V���ɔA���_�[���ȃZ���X�Ƀo�����X�̂�낵���A�I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���B�I�y�͂͋ٔ������e���|�Ɏ������܂��B������Ɠ܂�����������A�R���Z���g�w�{�E�̒g�����������f���܂����B�i7:42-8:17-4:15-4:20�j�@�u���E�t�H���A�v�̓��b�t���ɂƂ��Ē��������p�[�g���[�B�v���������ȉr�Q�\���̓o���b�N����Ƃ͉��������́B���y���i�ނɏ]���āA�\��L���ɐ_���ȔZ���\��Ɉ������܂�܂��B�i13:26�j

Beethoven�͏\���Ԃł���A�ƈ�̎w���҂ɂ͌����ׂ��炴�鉉�ڂł��傤�B����̓t���g���F���O���[����̃x�������E�t�B�����Ȃ��Ȃ������B���������Ȃ�ǍD�B��1�y���uAllegro con brio�v�`���̓��@�̃t�F���}�[�^�������B�啔�ւ̒ǂ����݁A���R�Ƃ����ْ����A����₩�ȕ\��ւ̕ω��͑f���炵���A���J��Ԃ����{�B�e���|�E�A�b�v���ċْ������߂���ߊ���A���o�[�g�����܂��Ă���܂��B�i8:07�j��2�y���uAndante con moto�v���X����d�ʊ��͊������Ղ�̑����B�ј\�[���ɕ\����L���B�i11:35�j��3�y�́uAllegro�v�_���ɐT�d�ȉ������ጷ����n�܂��ċْ��������Ղ�A���̎������瓖����O�Ƀz�����͏a�����Ŗ��Ă���܂��B�i5:43�j��4�y�́uAllegro-Prest�v������҂�A���T���u���͑e���A�����̂���t�B�i�[���A�J��Ԃ��͂Ȃ��B���̍��g���͊����I�ł��傤�B�I�[�P�X�g���͈����̃N���C�}�b�N�X�Ɏ����Ă����]�T�̃p���[���f���炵���B�Z���X�͂��Ȃ胂�_�[���ł����B�i8:23�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�{�����I�����[���B��̊J�[���ʂ��y���݂��Ă���܂��B�����đ��q�̓]���A��^�ו����o���A��������A�p�[�g�̍ŏI��Еt���ɏ��[�a�͌Ă�A�����͖��ɗ������ł��B����͔��܂�ɍō��C��24�xC�A�����[�����ɂ������芣���܂���B���ߏ����w�Z�͉^����A����ԍg���̖X�q�����������Ȃ��ǂ��B�����������ɏo�|���Ă����܂����B�X�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X�ς܂��Ďs���̈�قցB�r���̑D��d�@�͓y�j������Ђ�����Ƃ��āA�ɂ���2,000�l�̏]�ƈ��͑����فA25���̋��^���o�Ȃ����������ł��i���j�B

�r���S�~�͏E���邾���E���Ďc�O�A�r�j�[���܂͂Ȃ������̂ŗ��藼�I�ɋ��߂邾������ŁA�����ԏC���H��̎��̋@���Ƀy�b�g�{�g���Ƌ�����͎̂Ă܂����B����ƁE�E�E�C����Ƃ��Ă����������u�S�~�̂ĂĂ����āv�傫�ȃS�~�����o���Ă��������āu�S�~�E�����Ă͂�܂��́H�v�u�܁A�ڂɕt�������̂��炢�́v�L�������t�ɊÂ��܂����B�̂ď�ł���Y�Ƒ�w�̃S�~���͓y�j�傪�J���Ă��邩�����������̂ŏ�����܂����B������ƂĂ��C��������낵���B�s���̈�ق͏�A�����o�[���l�A�Ă��ċg���}�V����Ɛ�ł��܂����B�����̑̏d��67.75kg�{750g���`�ށB

����A10�N�I���VAIO-Tap�������Ə��������������ǁA�N�������������E�E�E�x���Ƃ����قǂ���Ȃ�����ǁA����͂Ȃ�Ȃ̂��B�O�̂��߁A�v�X�A�v���̓_�������āu����͗v�����v�����ސ��������̂��������폜�A����ƁE�E�E���y�Đ��\�t�g�ł���foober2000�������E�E�E�A�b�v�f�[�g�̎��ɏ㏑�����ꂸ�A�ʃt�H���_���쐬����Ă����̂��B��폜�����炻�ꂪ��p���Ă������́H�ݒ肪�������ł��܂��ċ�����u.ape�v�t�@�C�����Đ�����Ȃ��B�Ȃ����Ԃ��t�������A����ĂĐݒ��蒼���Ė������ƂȂ��܂����B�����ŋ߁A����ȃg���C&�G���[�������Ă����Ȃ��A�l�Ԃ��낢�뎸�s���J��Ԃ��āA�ɂ��ڂɑ����ĕ����Ă�����ł���B�����ɂȂ����̂̓X�}�[�g�E�H�b�`���A��������2�N��4���i��͌����j�����̗p�r�g�������ɂ�ŁA�Œ���K�v�ȋ@�\�����ɂ߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����`����ȋC�����܂��B

�̐S��VAIO-Tap�͂��̌�ғ������ł��B

Tchaikovsky �s�A�m���t�� �σ��Z���i1968�N���C���j/Mussorgsky �g�ȁu�W����̊G�v/Cherkassky�u�ߜƑO�t�ȁv/Rimski-Korsakov�u�F�I�̔�s�v�i1982�N���C���j�`�V���[���E�`�F���J�X�L�[(p)/�W���[�W�E�V�����e�B/�����h�������y�c�E�E�EShura Cherkassky�i1909-1995�G���������ė����j�̃e�N�j�b�N�͂������A�����w�����Ƃ������ƂɔA�V�����e�B�̓��O�ȃo�b�N��Tchaikovsky�͋Z�I�̃L���{�Ȃ�Ƃ��]���ʍ��������Ȗ��킢�������āA���Ƃ͈�����悷�\���̐[���������܂����B��1�y���uAllegro non troppo e molto maestoso�v�`���z�����̂Ԃ����܂����烍���h�������y�c�͐�D���A���f�̃e���|�Ƀs�A�m�̔����ȃ^�������܂��Ă���܂��B�i20:02�j��2�y���uAndantino semplice�v�̂����Ղ�I�X�Ƃ����̂͐�i�I�i7:16�j��3�y���uAllegro con fuoco�v�͂��܂�Q�Ă��A�ו���B���ɂ����`������Ńs�A�m�̉��F�ɃR�N��������������́B�i7:07/�M���I�Ȋ��їL�j�������Տꊴ�����Ղ�B

Tchaikovsky �s�A�m���t�� �σ��Z���i1968�N���C���j/Mussorgsky �g�ȁu�W����̊G�v/Cherkassky�u�ߜƑO�t�ȁv/Rimski-Korsakov�u�F�I�̔�s�v�i1982�N���C���j�`�V���[���E�`�F���J�X�L�[(p)/�W���[�W�E�V�����e�B/�����h�������y�c�E�E�EShura Cherkassky�i1909-1995�G���������ė����j�̃e�N�j�b�N�͂������A�����w�����Ƃ������ƂɔA�V�����e�B�̓��O�ȃo�b�N��Tchaikovsky�͋Z�I�̃L���{�Ȃ�Ƃ��]���ʍ��������Ȗ��킢�������āA���Ƃ͈�����悷�\���̐[���������܂����B��1�y���uAllegro non troppo e molto maestoso�v�`���z�����̂Ԃ����܂����烍���h�������y�c�͐�D���A���f�̃e���|�Ƀs�A�m�̔����ȃ^�������܂��Ă���܂��B�i20:02�j��2�y���uAndantino semplice�v�̂����Ղ�I�X�Ƃ����̂͐�i�I�i7:16�j��3�y���uAllegro con fuoco�v�͂��܂�Q�Ă��A�ו���B���ɂ����`������Ńs�A�m�̉��F�ɃR�N��������������́B�i7:07/�M���I�Ȋ��їL�j�������Տꊴ�����Ղ�B

�u�W����̊G�v�ȍ~��73�̋L�^�A�Z�I�̐�������⊴�������Ă����킢�[���͂��̂܂܁B�`���u�v�����i�[�h�v�͒W�X�Ǝn�܂��āu�O�m�[���v�֑��߂̃e���|�ɗ݂͂͂Ȃ��̂��́B�u�Ï�v�͂��݂��݂ƙꂭ�悤�ɐ�捁A�u�e���C�����[�̒� �v���f���P�[�g�ɈӊO�ƍT���߁B�u�r�h���i���ԁj�v�͓��X����d�ʊ��ɍ��g���u���̊k���������̗x��v�̓��[�����X�ɉ��炵������ǁA���܂藬���Ƀ^�b�`�ł͂Ȃ��u�T���G���E�S�[���f���x���N�ƃV�����C���v�͘����ȋ������Ɣڋ��ȕn�҂Ƃ̑Θb�̕`�������ɖ��킢�L�B�i���̂��Ƃ́u�v�����i�[�h�v�͐��ꐰ��Ƃ����\��j�u�����[�W���̎s��v�͂��傢�Ƃ��ǂ��ǂ����A�����͗���ɕ\������Ȃ��B�u�J�^�R���x�v�͂����Ղ�Ԃ�����āA�����ȃ��[�}����̕�̋�Ԃ�����������[���B�u�����錾�t�ɂ�鎀�҂ւ̌Ăт����v�i�����͎₵���}�������v�����i�[�h�j�u�o�[�o�E���K�[�v�͂��ǂ��ǂ����A�r�X�������͖��t�B�����āu�L�[�E�̑��v�͓��X���鍂�g���}���ċP�������ј\�ɏ��X�̃~�X�^�b�`�Ȃ�̂��́B�i1:19-2:34-0:53-4:37-0:28-0:57-2:27-0:51-1:15-2:04-1:37-1:27-1:57-2:27-3:17-5:15/�劅�їL�j�A���R�[���͎�����u�ߜƑO�t�ȁv�͂����Ǝ₵���ɉ��������i2:52�j�����Ē���Z�I�̌��{�݂������u�F�I�̔�s�v���ׂ̍����������^�͂��݂��Ƃł����B�i1:37�j

Debussy �����I�g�ȁu�t�v�iBusser��/�}�����[�k�E�h�[�X(p)�j/�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̌��z���i�}�����[�k�E�h�[�X(p)�j/�T�L�\�t�H�[���Ɗnj��y�̂��߂̋������iRoger-Ducasse��/�W�����E�}���[�E�����f�N�X(sax)�j/�N�����l�b�g�Ɗnj��y�̂��߂̋������i�Z���W���E�_���K��(cl)�j/�����g���x���i�J�e���[�i�E�c���g�j�R���@�i�c�B���o�����j�j/�o�b�J�X�̏���/�����y�u���A���v�iRoger-Ducasse�ҁj�`���C�E�h�E�t���}��/���N�Z���u���N�����nj��y�c�i1973�N���o�j�E�E�E����͉�������VOX4����/3���ځA���t�I�ȍ�i�𑵂������́B�O��q����2010�N�B�n���������Ⴂ���́u�Ƃɂ����������̂��I�v���߂āA�m���x���]�ȂǓ�̎��A���y�͂܂������ĂȂ�ځA����ȗ��̂��C�ɓ��艉�t�ƍ�i�B�₪�Ċ������BLouis de Froment�i1921-1994�������j�͗����Ր��̎w���ҁH����ȏ���ȃC���[�W�͋ɓ����{�̕Ћ��̉��y���D���i�����V�j�̎���Ȍ�����B�^�����͂Ƃ��Ƃ��T�����A�ꕔ1954�N�Ƃ̕\�L�����|��������ǁA����Ȃ�ǍD�ȕ��͋C���鉹���������l����ƌ��Ǝv���܂��B���N�Z���u���N�����nj��y�c�i�����N�Z���u���N�E�t�B���j�̓z�����̃��B�����[�g�ȂNj��ǂ͂��Ȃ蕧����������Ղ�A���傢�ƃ��[�J���Ȗ��킢�[���T�E���h�����\�����Ă��������܂����B����ȍ�i�͂��܂肩�����肵�߂��Ȃ��ق�����낵���BDebussy�ɂ��Ă͂��܂����Ȓm���x�̍�i���葵���āA�ǂ�����ȂɊԈႢ�Ȃ��B

Debussy �����I�g�ȁu�t�v�iBusser��/�}�����[�k�E�h�[�X(p)�j/�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̌��z���i�}�����[�k�E�h�[�X(p)�j/�T�L�\�t�H�[���Ɗnj��y�̂��߂̋������iRoger-Ducasse��/�W�����E�}���[�E�����f�N�X(sax)�j/�N�����l�b�g�Ɗnj��y�̂��߂̋������i�Z���W���E�_���K��(cl)�j/�����g���x���i�J�e���[�i�E�c���g�j�R���@�i�c�B���o�����j�j/�o�b�J�X�̏���/�����y�u���A���v�iRoger-Ducasse�ҁj�`���C�E�h�E�t���}��/���N�Z���u���N�����nj��y�c�i1973�N���o�j�E�E�E����͉�������VOX4����/3���ځA���t�I�ȍ�i�𑵂������́B�O��q����2010�N�B�n���������Ⴂ���́u�Ƃɂ����������̂��I�v���߂āA�m���x���]�ȂǓ�̎��A���y�͂܂������ĂȂ�ځA����ȗ��̂��C�ɓ��艉�t�ƍ�i�B�₪�Ċ������BLouis de Froment�i1921-1994�������j�͗����Ր��̎w���ҁH����ȏ���ȃC���[�W�͋ɓ����{�̕Ћ��̉��y���D���i�����V�j�̎���Ȍ�����B�^�����͂Ƃ��Ƃ��T�����A�ꕔ1954�N�Ƃ̕\�L�����|��������ǁA����Ȃ�ǍD�ȕ��͋C���鉹���������l����ƌ��Ǝv���܂��B���N�Z���u���N�����nj��y�c�i�����N�Z���u���N�E�t�B���j�̓z�����̃��B�����[�g�ȂNj��ǂ͂��Ȃ蕧����������Ղ�A���傢�ƃ��[�J���Ȗ��킢�[���T�E���h�����\�����Ă��������܂����B����ȍ�i�͂��܂肩�����肵�߂��Ȃ��ق�����낵���BDebussy�ɂ��Ă͂��܂����Ȓm���x�̍�i���葵���āA�ǂ�����ȂɊԈႢ�Ȃ��B

�u�t�v�͎Ⴂ���̍�i�A�I���W�i���͏������Č�NHenri Bu"sser�i1872�1973�������j���ҋȂ������̂������B���ɂ����������悤�ɋC�ӂ���捁A�Z�N�V�[�Ȋnj��y�i�Ƃ��ɊNJy��̉��F�j�ɓf���̂悤�ɍT���߂ȃs�A�m�����݂܂��B�i16:34�j�u���z�ȁv�͂Ȃ�Ƃ�������悤�ɊÂ��A�����Ƃ�Ƃ����uAndante ma non troppo�v�i15:16�j�ꂭ�悤�Ƀf���P�[�g�ȁuLento e molto espressivo - III. Allegro molto�v���X�g�͌y���ɐ���₩�A�����ɒ��ߊ���܂����B�i8:43�j���������炵�����t�Ȃ͐�i�ł���BMarylene Dosse�i1939-�������j��VOX�ɑ����^�����c���Ă���܂����B

����Jean-Marie Londeix�i1932��������j�ɂ���T�L�\�t�H�[���������͔w���]�N�]�N����悤�ȋɏ�̌��鐣�Ȃ��A�G�b�`�̋ɂ݂ɐȂ������͎��ɗY�فA�C����Ȋnj��y�����݂܂��B�i9:43�jSerge Dangain�i1947-�������j�̓I�[�P�X�g���̃����o�[�ł��傤���H�N�����l�b�g�������͑f���ɁA������҂���ׂ̍��N�����l�b�g���T���߂ɉ̂��܂��B�i7:54�j�����g���x���̓c�B���o�����̋������Ȃ�Ƃ��d�����h���Ȃ��A�R�������g���[�H�̂����D���ȍ�i�A�I���W�i���̓s�A�m�Ȃł����B�i4:33�j�o�b�J�X�̏����͗E�s�ȃt�@���t�@�[���ƍs�i�ȕ��A�₪�ĐÂ��Ɏ������܂��B�i4:40�j�����y�u���A���v�͕s�����ə��y�ȕ�����炱�ꂩ�玖�����N���肻���Ȍ��I�Ȑ������₩�B�i3:31�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�Ȃ�ƂȂ����M�������Č����Â��Ă��邯��ǁA�H����̋�ɂ��ߏ��������ɏo�|���܂����B�i�E�H�[�L���O�͂킸��2.7km�j������҂薳�ʌ����������ƂȁB����͖������Ȃ��y�VPay���g���܂����B���͂悭�����A�X�g���b�`�AYouTubu�̑��͒Z���̂�2�{���{�B���̕��̎w���͂ق�܂ɎQ�l�ɂȂ�܂��B�����̑̏d��67.0kg+400g�B�َq���i�������o�͂���܂��B

�����A���I�����[���B10��23�����Y�}�@�֎��u����Ԃ�Ԋ��v���A����F�ƂȂ������҂���\�߂鐭�}�x���ɑ��āA�����}���琭�}��t��2,000���~���x�����Ă����E�E�E�Ƃ̕B�I���I�ՁA�▭�̃^�C�~���O�B���ł͂Ȃ��x���̐��}�����ɑ��Ă̎x�o�Ƃ̐Δj����̌�������ꂵ���i�t�M���Ƃ̐����L�j���������������A����F�̓p�t�H�[�}���X�A�J�l�́u���m�̏�v�A����Ȉ�ۂ�^�������Ƃł��傤�B�����ƃJ�l�A��Ԓɂ��Ƃ����˂����A�Ȃ����͓��X�l�グ�ɋꂵ��ŐߖĂ���܂�����B�����蓊�[�����S�z�ł��B60%�ɓ͂��ʂ̂͏�Ȃ��B���O���[�͑O���舫�����l�炵���B�}�X�R�~�̉��n�]�͂��낢�낾���ǁA�����͂ǂ�����v���āA���肬�苣�荇���Ă���Ƃ���̌��ʂ��y���݂ł��B��������Ԃɓ��[�ɏo�|�������B�����̑��q���ǂ�������h���t�g�w������Ȃ������͎̂c�O�B

Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z��/�ߌ��I���ȁ`�N���g�E�}�Y�A/�j���[���[�N�E�t�B���i1992-1995�N�j�E�E�EKurt Masur�i1927-2015�ƈ�j���j���[���[�N�E�t�B���̉��y�ē߂��̂�1991-2002�N�B�c���̃C���^�r���[�ɂ��ƃj���[���[�N�E�t�B�����y�c�Ƃ��ẴT�E���h�E�o�����X�����I�ɐ������̂͂��̎����������Ƃ̂��ƁB���{�ł͐l�CNo.1�𑈂��l�C��i�i���͌Â������j�ǂ̊y�͂����X���邱�ꂼ�ƈ�I�Ƃ������Зe���ւ��āA��1�y�͖`���̃e�B���p�j�A�ł���J�b�R�悢��i�A���͌ÓT�I��ǕҐ��B�\�z�ʂ肩������Ƃ��Đ��^�ʖڂȃt���[�W���O�A�����Ƃ��\���Ƃ͖����̃I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���B�J�X�^�}�[�{�C�X�Ɂu����͓ƈ�̉��v�Ƃ̕]��������������ǁA�������ɂ��Ẵj���[���[�N�E�t�B���̂ۂ��Ă荜���ɖ��邢�i���ɑe���j���ɔA���h�ȉ��t�����ǃT�E���h�ɓ��ʂȌ��▣�͂ɂ��傢�Ƒ����̂ł͂Ȃ����E�E�E���܂�ɒ����߂�����i�͐H���C���Ɋ�����o�`������A����͂��܂�Ɋ��Ғʂ�\�z�ʂ�A�ǂ��ɂ����r�͂Ȃ�����ǎ��������҂��������t�ɔE�E�E���߂�Ȃ����B�����ŋ߂̏��Ґ��A�y���ȉ��t���C�ɓ����Ă���܂��B�i14:18-9:23-5:10-16:54�j�u�ߌ��I���ȁv�͋��ǂ̐[�������ȂǁA���̐��]�Ɉ��ʖ��͂���艞���[���ł����B�i13:03�j

Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z��/�ߌ��I���ȁ`�N���g�E�}�Y�A/�j���[���[�N�E�t�B���i1992-1995�N�j�E�E�EKurt Masur�i1927-2015�ƈ�j���j���[���[�N�E�t�B���̉��y�ē߂��̂�1991-2002�N�B�c���̃C���^�r���[�ɂ��ƃj���[���[�N�E�t�B�����y�c�Ƃ��ẴT�E���h�E�o�����X�����I�ɐ������̂͂��̎����������Ƃ̂��ƁB���{�ł͐l�CNo.1�𑈂��l�C��i�i���͌Â������j�ǂ̊y�͂����X���邱�ꂼ�ƈ�I�Ƃ������Зe���ւ��āA��1�y�͖`���̃e�B���p�j�A�ł���J�b�R�悢��i�A���͌ÓT�I��ǕҐ��B�\�z�ʂ肩������Ƃ��Đ��^�ʖڂȃt���[�W���O�A�����Ƃ��\���Ƃ͖����̃I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���B�J�X�^�}�[�{�C�X�Ɂu����͓ƈ�̉��v�Ƃ̕]��������������ǁA�������ɂ��Ẵj���[���[�N�E�t�B���̂ۂ��Ă荜���ɖ��邢�i���ɑe���j���ɔA���h�ȉ��t�����ǃT�E���h�ɓ��ʂȌ��▣�͂ɂ��傢�Ƒ����̂ł͂Ȃ����E�E�E���܂�ɒ����߂�����i�͐H���C���Ɋ�����o�`������A����͂��܂�Ɋ��Ғʂ�\�z�ʂ�A�ǂ��ɂ����r�͂Ȃ�����ǎ��������҂��������t�ɔE�E�E���߂�Ȃ����B�����ŋ߂̏��Ґ��A�y���ȉ��t���C�ɓ����Ă���܂��B�i14:18-9:23-5:10-16:54�j�u�ߌ��I���ȁv�͋��ǂ̐[�������ȂǁA���̐��]�Ɉ��ʖ��͂���艞���[���ł����B�i13:03�j

Mahler �����ȑ�5�� �d�n�Z���`���h���t�E�o���V���C/�����Q�E�h�C�`�F�E�t�B���i2001�N���C���j�E�E�E����͂��C�ɓ���A�f�[�n�[�Ƀp���t���ȍ�i�B�ق�܂ɍ��Z���̉��t�H���̎������M�����ʂقǂ̗��h�ȃA���T���u���Ɣ��͂ł����B��҂炵�������ȋ����A�o���V���C�̓����̓N�[���ɐ_�o���A�M���̑O�̂߂�Ƃ͖�������1�y���uIn gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt�v�͑����s�i�ȁB�`���̃g�����y�b�g���狿���͐����A���ǂ̔��͂�A���T���u���͏[���Ȏ��́B�i11:55�j��2�y���uSturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz�v���̂悤�Ȍ���ȃ��b�V���ɂ�����������Ȃ��B�e���|�͑���Ȃ��B�i14:32�j��3�y���uKraftig, nicht zu schnell�v�z�����̖q�̓I�ȃ\������ۓI�ȃX�P���c�H�B���ǂ̋Z�ʂ͏[���ɑu�₩�ȋ����������܂��B�i18:32�j��4�y���uAdagietto. Sehr langsam�v��Ԑl�C�̌��ƃn�[�v�̂݊��\�I�Ȋɏ��y�͂��G�b�`���T���߁A���̊y�͂�ᔻ����鐺���f��������ǁA����̂����炱��ŗǂ���ł��B�i8:16�j��5�y���uRondo-Finale. Allegro giocoso�v����ԈႦ��m�[�e���L�ɑ䖳���ȕ���Ɏ���t�B�i�[�����A�]�T�̃p���[�Ƀo���V���C�̓����������Ĕn�������Ɏ���Ȃ��B�i16:20/����L�j

Mahler �����ȑ�5�� �d�n�Z���`���h���t�E�o���V���C/�����Q�E�h�C�`�F�E�t�B���i2001�N���C���j�E�E�E����͂��C�ɓ���A�f�[�n�[�Ƀp���t���ȍ�i�B�ق�܂ɍ��Z���̉��t�H���̎������M�����ʂقǂ̗��h�ȃA���T���u���Ɣ��͂ł����B��҂炵�������ȋ����A�o���V���C�̓����̓N�[���ɐ_�o���A�M���̑O�̂߂�Ƃ͖�������1�y���uIn gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt�v�͑����s�i�ȁB�`���̃g�����y�b�g���狿���͐����A���ǂ̔��͂�A���T���u���͏[���Ȏ��́B�i11:55�j��2�y���uSturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz�v���̂悤�Ȍ���ȃ��b�V���ɂ�����������Ȃ��B�e���|�͑���Ȃ��B�i14:32�j��3�y���uKraftig, nicht zu schnell�v�z�����̖q�̓I�ȃ\������ۓI�ȃX�P���c�H�B���ǂ̋Z�ʂ͏[���ɑu�₩�ȋ����������܂��B�i18:32�j��4�y���uAdagietto. Sehr langsam�v��Ԑl�C�̌��ƃn�[�v�̂݊��\�I�Ȋɏ��y�͂��G�b�`���T���߁A���̊y�͂�ᔻ����鐺���f��������ǁA����̂����炱��ŗǂ���ł��B�i8:16�j��5�y���uRondo-Finale. Allegro giocoso�v����ԈႦ��m�[�e���L�ɑ䖳���ȕ���Ɏ���t�B�i�[�����A�]�T�̃p���[�Ƀo���V���C�̓����������Ĕn�������Ɏ���Ȃ��B�i16:20/����L�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

����͏I���܂�A����ł��ō��C����27�xC���オ���āA�s���̈�ى����͔����Z�p���ł���a���͂���܂���B�C�������傤�ǂ�낵���C���͑u���B����A�X�g���b�`�A������YouTube�G�A���r�N�X���ς܂��������Marina Takewaki�������w���̓����ɂ͕t���Ă����܂���B����Ԃ̃g���[�j���O���[���͋Ă��āA�g���}�V���͓Ɛ肵�Ă�������b���܂����B�����̑̏d��66.6kg��800g�B�����A�Ȃ�ƂȂ����ׂ��݂̂悤�ȁH�����B���낻��{�i�I�ȕz�c���K�v�����B

�D��d�@�i���j���j�Y�A�Ƃ̕B����͂킪�X�̊�ƁA���ߏ��s���̈�قւ̒ʂ蓹�ɖ����̂悤�ɒ��߂Ă���܂����B����2024�N3���������_�Ŗ�461��5900���~�������B�m����������2021�N�i�K�Őg���肵�Ă�����ł��ˁB���̐e��Ђ����낢��g���u��������āA����Ȍ����ɂȂ����炵���B���Ă̓v�����^�[�iLexmark�j�Ƃ��t���e���r�A�䂪�Ƃł�VHS�r�f�I/DVD�f�b�L�������Ă������Ƃ�����܂��������B���h�Ȍ������Ŕ��~�낵�āA�������Ɣ����邩�A�X�n�ɂȂ����Ȃ��B�т�����h���L�[�ׁ̗A�ł�����L�q�̉����̏o�X�]�ށB������40�N�ȏ�O���璭�߂Ă����{�Ќ����������Ă����̂́A������ƋC�������ǂ��܂��B�g�b�v�����X�ƕς���āA�����Ə]�ƈ������ɂ��Ȃ莫�߂��Ǝv������ǁA�Ō㖘�����Ă������͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤�B�i2,000�l���قƂ̕L�j

Tchaikovsky �C�^���A��z��/�变�ȁu1812�N�v/Rimsky-Korsakov �X�y�C����z��/���ȁu���V�A�̕����Ձv�`�}���I�E���b�V/�E�B�[�������̌���nj��y�c�i1957�N�j�E�E�ELP�����Վ���ɏo�Ă����悤�ȁHVanguard�����B�L�����B���ɉ�������LP���������͋����قǂ̑N���ȉ����BMario Rossi�i1902�1992�ɑ������j�͉��N�̃I�y���̋����A�}�C���h�ɖ��邢�I�[�P�X�g���̌��݂̂������Ղ�A���h�ȃA���T���u���̓t�H���N�X�I�[�p�[�ɔA�E�B�[���E�t�B���̕�̂����B�i���̌チ�[�������������A�t�H���N�X�I�[�p�[�Ƃ̂��Ɓj�X�e���I�����ɂ�Mercury�i�A���^���E�h���e�B�j�pDECCA�i�P�l�X�E�I���E�B���j�Ȃǎ����悤�ȑI�ȂɗD�G�^�����y�o����Ă���܂����B�����A���t�X�^�C���Ƃ�21���I�Ɍ����A�悭�̂��ĈӊO�ƃX�b�L���Ƃ������_�[���ȕ\��������݂܂����B�₩�ȃt�@���t�@�[���͋R�����̐M�����b�p�A�_���ȉr�Q����n�܂��u�C�^���A��z�ȁv�͂₪�Ė��邭�D��Ȑ����������c���ɉ₩�ɓo��A���̕ӂ�̋��ǂ͂����ɂ��}�C���h�B�e���|�E�A�b�v���ĕ\���͂ǂ�ǂ邭�y���ɁB���������Ղ�Â������B�₪�Ė`���̈ßT�ȉr�Q���߂��āA�^�����e���̃��Y���Ƀe���|�A�b�v���ĔM���I�ɖ�����܂����B�i15:59�j

Tchaikovsky �C�^���A��z��/�变�ȁu1812�N�v/Rimsky-Korsakov �X�y�C����z��/���ȁu���V�A�̕����Ձv�`�}���I�E���b�V/�E�B�[�������̌���nj��y�c�i1957�N�j�E�E�ELP�����Վ���ɏo�Ă����悤�ȁHVanguard�����B�L�����B���ɉ�������LP���������͋����قǂ̑N���ȉ����BMario Rossi�i1902�1992�ɑ������j�͉��N�̃I�y���̋����A�}�C���h�ɖ��邢�I�[�P�X�g���̌��݂̂������Ղ�A���h�ȃA���T���u���̓t�H���N�X�I�[�p�[�ɔA�E�B�[���E�t�B���̕�̂����B�i���̌チ�[�������������A�t�H���N�X�I�[�p�[�Ƃ̂��Ɓj�X�e���I�����ɂ�Mercury�i�A���^���E�h���e�B�j�pDECCA�i�P�l�X�E�I���E�B���j�Ȃǎ����悤�ȑI�ȂɗD�G�^�����y�o����Ă���܂����B�����A���t�X�^�C���Ƃ�21���I�Ɍ����A�悭�̂��ĈӊO�ƃX�b�L���Ƃ������_�[���ȕ\��������݂܂����B�₩�ȃt�@���t�@�[���͋R�����̐M�����b�p�A�_���ȉr�Q����n�܂��u�C�^���A��z�ȁv�͂₪�Ė��邭�D��Ȑ����������c���ɉ₩�ɓo��A���̕ӂ�̋��ǂ͂����ɂ��}�C���h�B�e���|�E�A�b�v���ĕ\���͂ǂ�ǂ邭�y���ɁB���������Ղ�Â������B�₪�Ė`���̈ßT�ȉr�Q���߂��āA�^�����e���̃��Y���Ƀe���|�A�b�v���ĔM���I�ɖ�����܂����B�i15:59�j

�u1812�N�v�͑����Ȑ��́u�_����̖����~�����܂��v������ǂ��N�X�Ɩ苿���i����͗]�T�̃p���[�j�u���E�}���Z�C�G�[�Y�v�A���V�A�鍑���̂ƕ��I�̐킢���킩��₷���A�F�ʖL���ɕ\������閼�ȁB��C�ɔA�����炭�呾�ۂɑ�ւ͎c�O�B�i14:45�j�X�y�C����z���̃m���m���̃��Y�����A�ό����݂ȕ��ȁA�F�ʖL���ȕϑt�Ȃ̕`�������͂��݂��ƁB���@�C�I�����E�\������肢�B���X�g�̃e���|�E�A�b�v���A�c������オ��B�i14�F58�j�u�����Ձv�������͋g��O�u���v�ɃN���\�c�Ȗ��ȁA�O�ǕҐ��ɑŊy��6��Ƀn�[�v�������܂��B����͂�����ƃ}�C���h���߂��Ă�����܂肵�������B���X�g�̃e���|�E�A�b�v�͑O�ȓ��l�ɃA�c���ǂ����݂ł����B�i14:50�j

Bach �S�[���g�x���N�ϑt��BWV988�`�C�����[�q(cem)�i2020�N�j�E�E�E�ό����ݖ�ῂ�Bach�̖��ϑt�Ȃ��x�X�Ƃ��čQ�ĂʁA��������Ƃ����e���|�ݒ�ł����B����ɗ������A��������\���ĞB�����̂Ȃ��^�b�`�B���̖��Ȃ̓s�A�m�̂ق����A�e������ȃj���A���X�̈Ⴂ����������\���ł���Ɗ����邯��ǁA���̃`�F���o���̐����͂͐����B���̕ϑt�Ȃ̕ω��ϑJ�ϗe�o����S�҂��ɂ��āA���F�⋭��̒P���������������܂���B���X�g�A�A���A�̉�A�ɓ��R�Ƃ������܂����B�i4:18-2:07-1:30-2:13-1:40-2:04-1:17-1:59-2:09-1:53-1:41-2:36-2:32-4:41-2:18-3:29-3:03-2:12-1:31-1:34-2:25-2:49-1:23-2:28-2:55-5:55-2:42-2:28-2:48-2:25-1:50-2:15�j

Bach �S�[���g�x���N�ϑt��BWV988�`�C�����[�q(cem)�i2020�N�j�E�E�E�ό����ݖ�ῂ�Bach�̖��ϑt�Ȃ��x�X�Ƃ��čQ�ĂʁA��������Ƃ����e���|�ݒ�ł����B����ɗ������A��������\���ĞB�����̂Ȃ��^�b�`�B���̖��Ȃ̓s�A�m�̂ق����A�e������ȃj���A���X�̈Ⴂ����������\���ł���Ɗ����邯��ǁA���̃`�F���o���̐����͂͐����B���̕ϑt�Ȃ̕ω��ϑJ�ϗe�o����S�҂��ɂ��āA���F�⋭��̒P���������������܂���B���X�g�A�A���A�̉�A�ɓ��R�Ƃ������܂����B�i4:18-2:07-1:30-2:13-1:40-2:04-1:17-1:59-2:09-1:53-1:41-2:36-2:32-4:41-2:18-3:29-3:03-2:12-1:31-1:34-2:25-2:49-1:23-2:28-2:55-5:55-2:42-2:28-2:48-2:25-1:50-2:15�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�{�茧�ɂċL�^�I�ȑ�J�A�y�������N���}��������ċ]���҂��o�Ă���炵���B�����������̉J�͂����オ���āA���z���o�ċC����29�xC���オ��܂����B�����Ă���̂ɑ̎��I�ɃR���X�e���[�����������[�a�͒�������A���H�����B�����̐���A�X�g���b�`�AYouTube�̑����ς܂��Ĕ������`���傤�ǃ��[�O���g����ċ������K�v�ł����B���łɎ����p�̃V�����v�[�Ƃ��A��������s�ւ̌��ʌ����i�����̕����H�j�Ȍ��������i��p�����Lj���O��g���āA���ԃu���V����������j�����ɕʂȃ��[�J�[�̂��̂����A���H�ޕ�[�ȂǁB�Z�p��T�V���c����H�����ɕ����ύX�����炷�������I�X�}�z�A�v����ł͗��h�ȉ^���ʂɎ���܂����B�Ȃ̂ɍ����̑̏d��67.4kg�{650g�A�ԐH�������H���}�����Ă����̑��́H�K�b�J���B

�����O�̓��ɂ͎��܂��āA�����g�̂��������Ă��邯��nj����肪����܂���B�C�����㉺���邩��G�߂̕ς��ڂ͑̒��̈ێ�������B�̒����i�j�����ǁA����ȏ�ɐ��_�I�ɍs���l�܂��āA�Ȃ��X�ȁ`������Ă܂���B�}���قɐV���G����D���������ޖ�̘b������Ȃ����o���ʎ����ł���B���Ԃ͂����Ղ肠��̂ʼn��y�͒�������ǁA�W���͂������܂���B�Ǐ��ӗ~�͂܂������Ȃ��āA�e���r�̃o���G�e�B�ԑg��h���}�ɂ��قƂ�Nj��������Ă��A�ڂ��ڂ�YouTube�߂Ă��邾���B������O���Ă��܂����B���������_�I�Ƀ}���l���A������������ɏo�錳�C���Ȃ��A�J�l��������������ɂ͂���܂���B�ڂ��ڂ���F�̒���n���b�ɂł��U���ă{�P�h�~�A�������ɂ͋��s�Ɋw�������OB������ė��T�Q�����ߐ�A���������Ȑl�����W�܂肻���ł��B�S���e�n�e�X�̐������Ɏh�������炢�����B�����]���A�T�q�r�[�����N2025�N4�����l�グ���\�B�܂��グ�Ă��Ȃ������Ƃ́A�C�t���܂���ł����B

Brahms ���y�Z�d�t�� ��1�� �σ�����/�s�A�m�d�t�� �w�Z���`�E�B�[���E�R���c�F���g�n�E�X���y�l�d�t�c/�t�F���f�B�i���g�E�V���^���O���[(va)/�M�����^�[�E���@�C�X(vc)/�C�F���N�E�f���X(p)�i1951-1952�N�j�E�E�E���̎����ɂ��ċ��ٓI�ȉ����A�����Ă����Ղ�D��ȉ��t�B�����Brahms�͎����y��Ȃ��A�T���Ƃ��ē��ȓI��������͏��Ґ����������ďd�߂��Ȃ��B���N�̃E�B�[���̖��肽���͂�����҂�J�T�ɁA�Â���i���d�グ�Ă����Ƃ�������B

Brahms ���y�Z�d�t�� ��1�� �σ�����/�s�A�m�d�t�� �w�Z���`�E�B�[���E�R���c�F���g�n�E�X���y�l�d�t�c/�t�F���f�B�i���g�E�V���^���O���[(va)/�M�����^�[�E���@�C�X(vc)/�C�F���N�E�f���X(p)�i1951-1952�N�j�E�E�E���̎����ɂ��ċ��ٓI�ȉ����A�����Ă����Ղ�D��ȉ��t�B�����Brahms�͎����y��Ȃ��A�T���Ƃ��ē��ȓI��������͏��Ґ����������ďd�߂��Ȃ��B���N�̃E�B�[���̖��肽���͂�����҂�J�T�ɁA�Â���i���d�グ�Ă����Ƃ�������B

���y�Z�d�t�� �σ������͑�1�y�́uAllegro ma non troppo�v�Ȃ�Ƃ������������a������Ɏn�܂����i1426�j��2�y���uAndante ma moderato�v�͉f�批�y�ɗp�����ėL���ȒQ���̕ϑt�ȁB�l�X�Ɖ����鈣�����g�͐�i�ł��傤�B�i9:56�j��3�y���uScherzo. Allegro molto - Trio. Animato�v�����̌y���ȑΔ����ۓI�A������҂�Ó]������܂��B�i3:02�j��4�y���uRondo. Poco Allegretto e grazios�v�t�B�i�[���͉����ɗ����������A�܂�ʼn����̂悤��ῂ������L�����ĐȂ��B�i10:27�j

�s�A�m�d�t�� �w�Z�������CD������舤�����Ă��������BJorg Demus�i1928�2019�ґ����j�͖���20�Α�̎�҂ł����B��1�y���uAllegro non troppo�v�̓h�E�V���E�g���ɂ͘I�������w�̐����ɋ����܂��B�Ȃ�Ƃ����������ē��ȓI�A�Ƃ��Ɍ���������ăX�e�L�ȂƂ���B�i11:02�j��2�y���uAndante, un poco adagio�v�̓s�A�m�ƌ��̐Â����ґz�i10:50�j��3�y���uScherzo: Allegro�v������舒B�ɖ������郊�Y���ɂ�������͋������ނƂ����i7:50�j��4�y���uFinale: Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo�v�͐_���ȏ��t����X�^�[�g�B�₪�Ď��Ɍ��I�A���ɗ��������ĐÂ��ȃs�A�m�ƌ��ƑΘb�������āA�I�X�Y�قɐ���オ��������Ē��ߊ���܂����B�i10:54�j

Rimsky-Korsakov �����g�ȁu�V�F�G���U�[�h�v�i1960�N�j/�����ȑ�2�� �d�w�Z���u�A���^�[���v�i1954�N�j�`�G���l�X�g�E�A���Z����/�X�C�X�E���}���h�nj��y�c/���[������t�j��(v)�E�E�E�₩�Ƀ����w���A�G�L�]�`�b�N�Ȑ������������Ȓ��̖��ȁu�V�F�G���U�[�h�v�͉pDECCA�̖��^���A��]���鉉�t�ł����B�₩�Ɍy�݂̂���T�E���h�A�o�����X�̂�낵�������A�����ɍו��l�߂̊Â��A���T���u�������ǁA���̍�i�ɂ͐_�o���ȏW���͂�蕵�͋C�L���ɃS�[�W���X�ȃ����w�����d�v�ł��傤�B��1�y�́u�C�ƃV���h�o�b�h�̑D�v�i10:09�j��2�y�́u�J�����_�[�����q�̕���v�i1115�j��3�y�́u�Ⴂ���q�Ɖ����v�i9:40�j��4�y�́u�o�O�_�b�h�̍Ղ�B�C�B�D�͐��̋R�m�̂����œ�j�B�I�ȁv�i12:27�j

Rimsky-Korsakov �����g�ȁu�V�F�G���U�[�h�v�i1960�N�j/�����ȑ�2�� �d�w�Z���u�A���^�[���v�i1954�N�j�`�G���l�X�g�E�A���Z����/�X�C�X�E���}���h�nj��y�c/���[������t�j��(v)�E�E�E�₩�Ƀ����w���A�G�L�]�`�b�N�Ȑ������������Ȓ��̖��ȁu�V�F�G���U�[�h�v�͉pDECCA�̖��^���A��]���鉉�t�ł����B�₩�Ɍy�݂̂���T�E���h�A�o�����X�̂�낵�������A�����ɍו��l�߂̊Â��A���T���u�������ǁA���̍�i�ɂ͐_�o���ȏW���͂�蕵�͋C�L���ɃS�[�W���X�ȃ����w�����d�v�ł��傤�B��1�y�́u�C�ƃV���h�o�b�h�̑D�v�i10:09�j��2�y�́u�J�����_�[�����q�̕���v�i1115�j��3�y�́u�Ⴂ���q�Ɖ����v�i9:40�j��4�y�́u�o�O�_�b�h�̍Ղ�B�C�B�D�͐��̋R�m�̂����œ�j�B�I�ȁv�i12:27�j

�u�A���^�[���v�͉pDECCA�ŏ����̃X�e���I�^���͑O�Ȃɂ���ׂĂ�����҂藎���邯���70�N�O�I���h�Ȃ���ł���B�m���x�͗����邯��ǁA������킩��₷���I���G���^���Ȑ��������ĉ₩�A��D���ȍ�i�ł����B��1�y�́u�A���^�[���̖��v�i11:55�j��2�y�́u���Q�̊�сv�i5:11�j��3�y�́u���͂̊�сv�i5:42�j��4�y�́u���̊�сv�i8:29�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�����͉J�͗l�B����͏I���܂�A�ō��C����26�xC��C�͂�������H�A���ꂭ�炢�����K�ł��ˁB������̓��ɂ͒��ɍ܂p������y�����܂����B����A�X�g���b�`�ς܂���YouTube�̑����y�������y�ȉ^���z�Ƃ��Ă��ȒP�Ŋy�ȑ̑��őS�g�̑�ӃA�b�v���^���s�������I�����Ďs���̈�قցB�o���I�ɉΗj�͂����Ă���܂��B��������b���Ă����̃��j���[���������āA�̒�����������܂���B�̏d��66.75kg��1.35kg��������������̂ɁH����܂����B

�f��u�K�E�d�|�l �~���a�n���v1973�N�i�e���r�Łj�q�����܂����B���`���i�I��Ҕ~���j�剉�A�C���[�W�Ƃ��Ĕ~������͂��̐l�ł���A����ς�B�傽����������o���҂͂قƂ�NjS�Ђɓ���܂����B�����͖{����҂̏@���i���r���Y/�Y���R�����{�̐��j�낤�����≮�̈ɓ��������q�i�����c/���݂�����j�B�����Ďd�|�̌����E���H�����E�q���i�R����/�d���j�����ȘQ�l�E�����\�ܘY�i�ї^��/�������B�F�j�ł��j�قڌ���ɒ��������Ǒ��_�̕F���Y���o�ꂹ���A���H���̐g���̐瑠�i�Í⋧��/�H����j�����Ԏg���Ɋ��܂��B���݂̓��F�e���������ǁA�����͎Ⴂ�I�@���̏��ɏ����Ñ��i�������̂悤�ł�/�������Z�N�V�[�j������͂Ђ�݂ǂ��i���̕��������j�B����Ȃ̂��G�b�`�Ȃȏ�ʂ��������������āA�d�|���͖\�͓I�ɍr���ۂ������B�]�˂̊X����ɂ͊��C������A�E�w���݂��ƂȂ͖̂��l�����������c���Ă����̂ł��傤�B

Dvora'k �`�F�����t�ȃ��Z��/�i�A���R�[���j���̉��i�nj��y���t�t�j/Bach �T���o���h BWV1010/Mahler �����ȑ�1�ԃj�����`�_�j�G���E�K�b�e�B/�t�����X�����nj��y�c/�A���l�E�K�X�e�B�l��(vc)�i2014�N�V�����[���[���ꃉ�C���j�E�E�EDaniele Gatti�i1961-�ɑ������j�ɂ��P���������B���B�b�h�A���O�ȕ\��t�����������f���炵�����C���B���̃I�[�P�X�g���̎�ȍݔC��2008-2016�A�ߋ��̃Z�N�n���^�f�ɂ��R���Z���g�w�{�E�͂킸��2�N���d��A���݂̓V���[�^�c�J�y���E�h���X�f���ɕ��A���Ċ���Ă��邾�����BAnne Gastinel�i1971-�������j�͊�▼�O�͒m���Ă�������ǁA���܂������������ƋL�����܂��B���̋��D���`�F���ō��̖����ɏo������̂͂ق�̂��ǂ��̍��A���炬�炷��悤�ȃ��X�g���|�[���B�`�ƃJ�������̉��t�i1968�N�j�ł����B�K�X�e�B�l���̃`�F���͗͋����A�m�I�ɋC�i�����������ėD��A�Ă��˂��ȗ]�T�̃e�N�j�b�N�ɂ��������̋^�O������܂���B����傫���\�����ADvora'k�̉������������������Ղ芬�\�����Ă��������āA�v�X�ɍ�i���̂��̂����\�������܂����B�K�b�e�B�̃o�b�N�̓o�����X�d���A��������ă\�����������ĂāA�����Ղ苽�D�ȍ�i��������������������́B�����������킹���A���X�g�̃^���ɂ����_�ȗ͂������Ă��Ȃ��B�i39:16�y�͊Ԕ�����j�A���R�[�����f���P�[�g�ɐ�捁A�V�~�W�~�����I�ł����B�������ߕt������悤�ɋ����܂��B�i5:41-4:30�j

Dvora'k �`�F�����t�ȃ��Z��/�i�A���R�[���j���̉��i�nj��y���t�t�j/Bach �T���o���h BWV1010/Mahler �����ȑ�1�ԃj�����`�_�j�G���E�K�b�e�B/�t�����X�����nj��y�c/�A���l�E�K�X�e�B�l��(vc)�i2014�N�V�����[���[���ꃉ�C���j�E�E�EDaniele Gatti�i1961-�ɑ������j�ɂ��P���������B���B�b�h�A���O�ȕ\��t�����������f���炵�����C���B���̃I�[�P�X�g���̎�ȍݔC��2008-2016�A�ߋ��̃Z�N�n���^�f�ɂ��R���Z���g�w�{�E�͂킸��2�N���d��A���݂̓V���[�^�c�J�y���E�h���X�f���ɕ��A���Ċ���Ă��邾�����BAnne Gastinel�i1971-�������j�͊�▼�O�͒m���Ă�������ǁA���܂������������ƋL�����܂��B���̋��D���`�F���ō��̖����ɏo������̂͂ق�̂��ǂ��̍��A���炬�炷��悤�ȃ��X�g���|�[���B�`�ƃJ�������̉��t�i1968�N�j�ł����B�K�X�e�B�l���̃`�F���͗͋����A�m�I�ɋC�i�����������ėD��A�Ă��˂��ȗ]�T�̃e�N�j�b�N�ɂ��������̋^�O������܂���B����傫���\�����ADvora'k�̉������������������Ղ芬�\�����Ă��������āA�v�X�ɍ�i���̂��̂����\�������܂����B�K�b�e�B�̃o�b�N�̓o�����X�d���A��������ă\�����������ĂāA�����Ղ苽�D�ȍ�i��������������������́B�����������킹���A���X�g�̃^���ɂ����_�ȗ͂������Ă��Ȃ��B�i39:16�y�͊Ԕ�����j�A���R�[�����f���P�[�g�ɐ�捁A�V�~�W�~�����I�ł����B�������ߕt������悤�ɋ����܂��B�i5:41-4:30�j

�t�̓��ۂɏ[�������Ȃł���Mahler���V�N�ȉ��t�ł����B�I�[�P�X�g���͖��邭�A�L���̂���y�������A��D���ɒ������܂��B������ƒ����߂��ĐH���C���Ȗ��Ȃ����ɂȂ��V�N�ɋ����܂����B

��1�y���uLangsam, Schleppend, wie ein Naturlaut - Im Anfang sehr gemachlich�v�厩�R�̐����ȋ�C�ɃJ�b�R�E���e���A�₪�ĐÂ��ɕ��݂�������B�킸���ȃe���|�̗h������ʓI�ɕ������悤�ȏ�A���͌J��Ԃ��B�I�[�P�X�g���̃}�C���h�ȋ����������B���X�g�̒ǂ����݂��o�����X���o������Ȃ��B��2�y���uKraftig bewegt, doch nicht zu schnell�v��������X�P���c�H�y�͂����܂�͂܂��A�u�₩�ȔM�C�Ɛ��������������āA���ԕ��̃����g���[���D�낻�̂��́B���X�g�̋��ǂɂ��L�������������܂����B��3�y���uFeierlich und gemessen, ohne zu schleppen�v�_���ȑ����s�i�Ȃ͐����ɂ����Ղ�̂��āA���ԕ��̃f���P�[�g�ɖ�����悤�ȕ\��͂����Ɨ}���߂ȕ\���ł����B����ԈႦ��m�[�e���L�Ȕn�������ɂȂ肩�˂Ȃ���4�y���uSturmisch bewegt�v�B�I�[�P�X�g���̌y�������ɋ~���āA�u�₩�ɉ₩�ȃt�B�i�[���ƂȂ�܂����B�i57:07�y�͊ԔM���I�Ȕ���L�j����͍ŋߒ������Ȃ��ł̃��F���E�x�X�g�ȏo���B

Debussy ��z���i�p�����y�@�nj��y�c/�����c/1938�N�j/�J���^�[�^�u�I�ꂵ�����v�i�W���[�k�E�M�A(s)/�I�f�b�g�E���L�A(s)/�T���E�W�F�����F�����c/�p�h���[�nj��y�c/1934�N�j/�_���ȕ��ȂƐ����I�ȕ����i�����[�E���X�L�[�k(hp)/�nj��y�c /1929�N�j/�����I�f�`�u�C�v�i�p�����y�@�nj��y�c/1932�N�j�`�s�G���E�R�b�|���E�E�EPiero Coppola�i1888-1971�ɑ������j�ɂ����j�I�A�قƂ�Ǎ�i�Ɠ�����̋L�^�B����͔ӔN�͐����ɂč�Ȃɋ������B���������j�I�^��������O��Ƃ��āA�ӊO�Ȃقǂ̉𑜓x�ɒቹ�������āA��i�≉�t�̕�������\����ɏ[���ȉ����ł����B���t�X�^�C���͐̕��̈�a���ɔA�Z�s�A�F�̏����Ȗ��킢�����Ղ�ɖ����A�����̋�C���������߂܂����B

Debussy ��z���i�p�����y�@�nj��y�c/�����c/1938�N�j/�J���^�[�^�u�I�ꂵ�����v�i�W���[�k�E�M�A(s)/�I�f�b�g�E���L�A(s)/�T���E�W�F�����F�����c/�p�h���[�nj��y�c/1934�N�j/�_���ȕ��ȂƐ����I�ȕ����i�����[�E���X�L�[�k(hp)/�nj��y�c /1929�N�j/�����I�f�`�u�C�v�i�p�����y�@�nj��y�c/1932�N�j�`�s�G���E�R�b�|���E�E�EPiero Coppola�i1888-1971�ɑ������j�ɂ����j�I�A�قƂ�Ǎ�i�Ɠ�����̋L�^�B����͔ӔN�͐����ɂč�Ȃɋ������B���������j�I�^��������O��Ƃ��āA�ӊO�Ȃقǂ̉𑜓x�ɒቹ�������āA��i�≉�t�̕�������\����ɏ[���ȉ����ł����B���t�X�^�C���͐̕��̈�a���ɔA�Z�s�A�F�̏����Ȗ��킢�����Ղ�ɖ����A�����̋�C���������߂܂����B

��z���͕��J���_ �iNuages/7:23�j�y���ɁA�������悤�ɖ����������iFetes/6:05�j�����R�[���X����������_��I���V���[�k�iSirenes/8:57�j�Z�p�I�ɂ����Y�������i�������I�j�܂������Â������������Ȃ��B

�u�I�ꂵ�����v�͎O�ǕҐ��Ƀn�[�v2��������Ă��������ȑ�K�͊nj��y�A�s�A�m���t�ł����邻���ȁB���������A���鐣�Ȃ��O�t������n�܂��āA���ǂ̉��F���v��������Z�N�V�[�ȕ��������Ă���܂����B���������������ƌ����͕�������̃j���A���X�i�Ӗ��͂킩��Ǘd��������j�����Ղ�B�I�ꂵ�����͘N�X���鏗���\���̏�͋ɂ܂��Ċnj��y�̃f���P�[�g�ȗ��݁B���������������ƌ����ɐÂ��Ɏ������܂��B�i17:08�j�u�_���ȕ��ȂƐ����I�ȕ��ȁv�͖���Lily Laskine�i1893-1988�������j�o��B1920�N��I�ł���A�������ɉ����͂�◎��������ǁA����e�肽��A���J�C�b�N�ȕ���͂�������`����āA�L�^�I�ȈӖ��������āA��i�̗d�����A������悤�ȕ��͋C�͂�������`���܂����B�i3:58-4:37�j

������l�C���u�C�v�͎��������ȁB���߂ďo��������������ȍ�i�Ɗ����Ă��āA����͐�������V�˓I�ɋC����A�����Ē������B��������B�₪��Debussy�̓V�˂̃��U��������Ƃ������ł���悤�ɂȂ�܂����B��1�y���u�C��̖閾������^���܂Łv�薼�ʂ�̗z���ƊC���̔g�̓����������ł���y���Ȏn�܂�B�\���I�ɂ͂����ς�Ƒf���C�Ȃ����߂̃e���|�A���͋C�͂����Ղ�ł����B�i8:00�j��2�y���u�g�̋Y��v�͂����ɂ��C����ȃX�P���c�H�y�́A�������e���|�͑��߂ɂ��������A�c���B�y�����A�I�[�{�G�ƃC���O���b�V���z�����A�t���[�g�̉��F���Z�N�V�[�ł����B�i5:34�j��3�y���u���ƊC�̑Θb�v�`���̑Ŋy�헍�݂̉����������ō��B�ׂ����F�̃g�����y�b�g�A���炳��Ƃ�������͂�͂�f���C�Ȃ��A�S�����\���Ƃ͖����ȏ����ł��傤�B�₩�ȃt�B�i�[���ł����B�i7:14�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

������H�̐��X�����V�C�A�ō��C����25�xC�Ƃ��B�C�����悭����������Ă���X�g���b�`�AYouTube�b�B�͋v�X���y���y�z��k�����ő̂��ς�闧�����܂ܕ��؉^���i���́y��l�̂킪�܂ܔ������L�z�j�Z���ς܂��ċv�X�畆�Ȃ֒���ԑ��߂ɃE�H�[�L���O�A�N�X�����ꂻ���������̂ŁB���łɋƖ��X�[�p�[�ɂ����������ς܂��܂����B�҂����ԂɊm�F����Ɠ���قǕs��������My�����X�}�z�͂����ƂȂ��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B��J�h�W���[�X��WS����ցBDeNA��CS�����B�����͍����̑̏d68.1kg�I�{250g�A�g�̂������蓮�����Ă��̌��ʁA���Ɉ����̃r�[�t�V�`���[�c�芮�H�A���ꂪ���J�����[�ł������Ɨސ��B��闈�Г��ɗL�A�G�߂̕ς��ڂɕ��ׂł��Ђ����̂��B

����X�}�[�g�E�H�b�`�����ւ��A�w���X���[�^�[�i�X�}�z�A�g�����L�^/1,500�~�قǁj�������Đ��T�ԂقǁA�Ȃ��Ȃ������ł��B���X�̏o��������L���Ɏg���������č����͂Ȃ��A�ނ�������Ƒ��������Ă����悩�����B2�N�قǑO1,000�~��ŏՓ���������1L�|�b�g�i�m�[�u�����h�j���ꂪ�܂������ۉ�������낵���Ȃ��ď��[�a���{���Ď̂ĂĂ��܂��܂����B���낻��G�߂��[�܂��Ă����̂ł��̓x�A�䂪�X���ւ��ۈ��i�j�����A���ꂪ���D�G�B�����ꂽ������ɂȂ��Ă����������M���A�ۉ����ɗD��Ă��̃e�N�m���W�[�Ɋ��S�������܂����B

Schubert �����ȑ�9�ԃn�����i1961�N�j/��8�ԃ��Z���u�������v�i1958�N�j�`���H���t�K���O�E�T���@���b�V��/�E�B�[�������y�c�E�E�ESchubert������9�ȑ����āA���ǃ��X�g�̃n���������ȁu�U�E�O���[�g�v�̗I�X�Ɣ������������蒮���Ă���܂��B�o��̓t���g���F���O���[�i1951�N�j���̔��M���t�͒��w������̊����̋L�����N���A����FM���璮�����T���@���b�V��/NHK�����y�c�̉��t�ɃK�b�J�������������̂ł��B�₪�Ċ������AWolfgang Sawallisch�i1923�2013�ƈ�j�ɂ�鋌�^���A����̓I�[�\�h�b�N�X�ȉ������t�ɐÂ��Ȋ���������܂����B�E�B�[�������y�c��Ȏw���ҍݔC��1960-1970�N�B�������ǐS�I�ł��傤�B��1�y���uAndante - Allegro ma non troppo�v�`���̃z��������䩗m�ƃ}�C���h�ȉ��F�A���t����̃e���|�E�A�b�v�Ɏ啔�ւ̓˓������ɂ��������Ȃ��B�A�N�̋����A�N�Z���g�ɔA���f�̃e���|�ɉ̗w�I������f���ɕ\���A�I�[�P�X�g���̃}�C���h�ȋ����ɂ��D��������܂����B�i13:50�j��2�y���uAndante con moto�v�r���ɕ�ꂽ���݂��l�X�W�X�ƒ����A�K�x�ȗ͊������X�ɍ��g���Ċ������ĂԂ��́B�I�[�P�X�g���̐F�͂ق�܂ɒW���f���B�i15:17�j��3�y���uScherzo. Allegro vivace�v�ጷ���育��p���t���ȃX�P���c�H�ɂ��݂͂͂���܂���B���[�����X�ɃX�E�B���O���郊�Y���ɂ��y���Ɖ����������܂��B�i10:30�j��4�y���uFinale. Allegro vivace�v����₩�ȕ\��Ɏ�������t�B�i�[���͑O�̂߂�ɋ}�����A���ǂ͍Ō�܂Ń}�C���h�B���������ăW�~�ȕ��������ƕ�����Ȃ������B�i12:27�j�J��Ԃ��͂ӂ������ꂽ���{�B

Schubert �����ȑ�9�ԃn�����i1961�N�j/��8�ԃ��Z���u�������v�i1958�N�j�`���H���t�K���O�E�T���@���b�V��/�E�B�[�������y�c�E�E�ESchubert������9�ȑ����āA���ǃ��X�g�̃n���������ȁu�U�E�O���[�g�v�̗I�X�Ɣ������������蒮���Ă���܂��B�o��̓t���g���F���O���[�i1951�N�j���̔��M���t�͒��w������̊����̋L�����N���A����FM���璮�����T���@���b�V��/NHK�����y�c�̉��t�ɃK�b�J�������������̂ł��B�₪�Ċ������AWolfgang Sawallisch�i1923�2013�ƈ�j�ɂ�鋌�^���A����̓I�[�\�h�b�N�X�ȉ������t�ɐÂ��Ȋ���������܂����B�E�B�[�������y�c��Ȏw���ҍݔC��1960-1970�N�B�������ǐS�I�ł��傤�B��1�y���uAndante - Allegro ma non troppo�v�`���̃z��������䩗m�ƃ}�C���h�ȉ��F�A���t����̃e���|�E�A�b�v�Ɏ啔�ւ̓˓������ɂ��������Ȃ��B�A�N�̋����A�N�Z���g�ɔA���f�̃e���|�ɉ̗w�I������f���ɕ\���A�I�[�P�X�g���̃}�C���h�ȋ����ɂ��D��������܂����B�i13:50�j��2�y���uAndante con moto�v�r���ɕ�ꂽ���݂��l�X�W�X�ƒ����A�K�x�ȗ͊������X�ɍ��g���Ċ������ĂԂ��́B�I�[�P�X�g���̐F�͂ق�܂ɒW���f���B�i15:17�j��3�y���uScherzo. Allegro vivace�v�ጷ���育��p���t���ȃX�P���c�H�ɂ��݂͂͂���܂���B���[�����X�ɃX�E�B���O���郊�Y���ɂ��y���Ɖ����������܂��B�i10:30�j��4�y���uFinale. Allegro vivace�v����₩�ȕ\��Ɏ�������t�B�i�[���͑O�̂߂�ɋ}�����A���ǂ͍Ō�܂Ń}�C���h�B���������ăW�~�ȕ��������ƕ�����Ȃ������B�i12:27�j�J��Ԃ��͂ӂ������ꂽ���{�B

�u�������v�͖��������ǁA�ق�ܒ�m��ʐ[�������������閼�Ȓ��̖��ȁB�̂т̂тƂ����X�P�[��������������n���������ȂƂ͂܂��ʂȖ��͂ł��傤�B�ْ����ɏ[���ď��C���悢���Y����������1�y���uAllegro moderato�v�͐S�������߂̃e���|�ɋ��ǂ̋����̓}�C���h�����ǁA�����������V���Ă���܂��B�i13:45�j���J�̕���Ɏn�܂���2�y���uAndante con moto�v�₪�Ă�������Ƃ������݂ɁA�₪�Č��I�Ȑ���オ�������Ă���E�E�E�؊ǂ��z�������V�~�W�~�i11:55�j������3�N�O�����ǁA������̂ق�����낵�������B

Handel �g�ȁu����̉��y�v�iHamilton Harty��/�x�������E�t�B��/1959�N�j/Ravel �X�y�C��������/Debussy �����I�f�`�u�C�v�i�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/1953�N�j�`�w���x���g�E�J�������E�E�E�u����̉��y�v�͓�ǕҐ��{�e�B���p�j����������������Harty�ŁB���傢�Ɖ����C���̃X�e���I���������ǁA�x�������E�t�B���̓��X������݂ƁA�J�������̂����Ղ�Z���ȕ\����Handel�ɂ͎������Ă���Ɗ����܂��B��N���̐����S�[�W���X�ȍ��t���t���i��i6�j�^���͂��邯��ǁA�J�������͍Ę^�������܂���ł����BAllegro�i2:34�jAir�i6:05�jBourree-Hornpipe�i1:43�jAndante espressivo�i4:25�jAllegro deciso�i4:07�j�u�X�y�C�������ȁv���u�C�v���ŏ��̃��m�����^���B��┖�����������ǃt�B���n�[���j�A�nj��y�c�̐����Ɍy�߂̋����͍�i�Ɏ������āA�J�������̕\���ɂ͌�N�̗Y�ق�����̏�肳���_�Ԍ����Ă��d���͂Ȃ�Ȃ��E�E�E�T�E���h�͔����ɔ����B���|�тȑg�ݍ��킹�͂������J��������EMI�����W���̈ꖇ�ł��������H�i4:55-2:02-2:33-6:18/8:59-6:48-8:25�j

Handel �g�ȁu����̉��y�v�iHamilton Harty��/�x�������E�t�B��/1959�N�j/Ravel �X�y�C��������/Debussy �����I�f�`�u�C�v�i�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/1953�N�j�`�w���x���g�E�J�������E�E�E�u����̉��y�v�͓�ǕҐ��{�e�B���p�j����������������Harty�ŁB���傢�Ɖ����C���̃X�e���I���������ǁA�x�������E�t�B���̓��X������݂ƁA�J�������̂����Ղ�Z���ȕ\����Handel�ɂ͎������Ă���Ɗ����܂��B��N���̐����S�[�W���X�ȍ��t���t���i��i6�j�^���͂��邯��ǁA�J�������͍Ę^�������܂���ł����BAllegro�i2:34�jAir�i6:05�jBourree-Hornpipe�i1:43�jAndante espressivo�i4:25�jAllegro deciso�i4:07�j�u�X�y�C�������ȁv���u�C�v���ŏ��̃��m�����^���B��┖�����������ǃt�B���n�[���j�A�nj��y�c�̐����Ɍy�߂̋����͍�i�Ɏ������āA�J�������̕\���ɂ͌�N�̗Y�ق�����̏�肳���_�Ԍ����Ă��d���͂Ȃ�Ȃ��E�E�E�T�E���h�͔����ɔ����B���|�тȑg�ݍ��킹�͂������J��������EMI�����W���̈ꖇ�ł��������H�i4:55-2:02-2:33-6:18/8:59-6:48-8:25�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

������j�͉����ł��ō��C����23�xC���x�A��������H�ł���A������O�����ǁB�����Ă���YouTube�̑����y�����Ŏ��b�R�āz1�T�ԂŔ������I�������܂܂ł��錨�b���G�N�T�T�C�Y�őS�g�_�C�G�b�g

�ς܂��Ă���������߂ɑ̈�قɏo���A�r���_�Ђ̎R�ԁi�����j���s�ɏo��܂����B ������������̎c�O�ȉЂɏo�����������i�X�ɓ�l�̂���̂��݂����������j������͂߂ł����ł��ˁB���ǂ��B�̊|�����������炵���B���j�̃g���[�j���O���[���͏�A�����o�[�͂قڋx�݁A���Ԃ��������Ƃ������ċĂ���܂����B�g���E�}�V���Ɛ��ԁ{�G�A���o�C�N15�����Ȃ��āA�X�[�p�[�ɐH�ޕ�[�Ɋ��܂����B�����My���i��j���g�����范��1,100�~/���̃X�}�z���O�ł̓l�b�g���Ȃ���Ȃ��iDocomo����j�y�VPay���g���Ȃ��ăJ�[�h�ɂ��܂����B

NBA�O���Y���[�Y�ɂĉ͑��E�P�劈��I����ł������q����������ǁA�������w��Ȃ̂ɏc�����s�ɓ�������āA�p�X���i�m�[���b�N�p�X�I�j���V�˓I�B�����{�_��Ɏ����������ł��B�ȂƂĂ��������B

������������̎c�O�ȉЂɏo�����������i�X�ɓ�l�̂���̂��݂����������j������͂߂ł����ł��ˁB���ǂ��B�̊|�����������炵���B���j�̃g���[�j���O���[���͏�A�����o�[�͂قڋx�݁A���Ԃ��������Ƃ������ċĂ���܂����B�g���E�}�V���Ɛ��ԁ{�G�A���o�C�N15�����Ȃ��āA�X�[�p�[�ɐH�ޕ�[�Ɋ��܂����B�����My���i��j���g�����范��1,100�~/���̃X�}�z���O�ł̓l�b�g���Ȃ���Ȃ��iDocomo����j�y�VPay���g���Ȃ��ăJ�[�h�ɂ��܂����B

NBA�O���Y���[�Y�ɂĉ͑��E�P�劈��I����ł������q����������ǁA�������w��Ȃ̂ɏc�����s�ɓ�������āA�p�X���i�m�[���b�N�p�X�I�j���V�˓I�B�����{�_��Ɏ����������ł��B�ȂƂĂ��������B

NHK�u�T�����V�v�߂Ă�����VAIO�̈��ܖ�H�ꂪ�o�Ă��āA�������E�ꕗ��ł����BSONY���番�Ђ���Ċ���10�N�I����Ɖ䂪VAIO-Tap��SONY�̃��S�������Ă��邩��10�N�ȏ�O�̐��i��������ł��ˁB�����܂����BHDD��SSD�ɕύX���Ă��钆�Õi�A���h��Windows11�������Ă܂���B2�N�g���|���Č̏�Ȃ��A�@�\�⑬�x�I�ɂ��܂������s���͂���܂���B�����̑̏d��67.85kg�{1.05kg�I�^�����ĐH�����}���C���Ȃ̂ɂȂ�������̂��H�[�H�̃r�[�t�V�`���[���J�����[���������̂����B

Ravel ����̂��߂̃s�A�m���t��/Prokofiev �s�A�m���t�ȑ�3�ԃn�Z��/�g�ȁu�L�[�W�F���сv/Koda�fly �g�ȁu�n�[���E���[�m�V���v���3�ȁ`�W�����E�u���E�j���O(p)/�G�[���q�E���C���X�h���t/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/Dan Iorodachesc(br)*�i1960�N���j�E�E�E������Prokofiev�̃s�A�m���t�Ȃ��u�L�[�W�F���сv���Ę^�����������悤�ȁH�����Capital�^���A�ɂ߂đN���ȉ����͌��𐅏��BJohn Browning�i1933-2003���ė����j�͓���20�Α�̎�ҁA�L���b�L���̃e�N�j�b�N�ɑu�₩�ɍd���ȃ^�b�`���������āA���C���X�h���t�̏n�B�����o�b�N�Ƃ̑g�ݍ��킹�A�t�B���n�[���j�A�nj��y�c���[���Ȏ��͂ł����B�d���ɋC�����Ravel�i8:02-4:48-5:18�j�n�[�h�����Ǒ�O�I�Ȑ������킩��₷���A�J�b�R�悭��������Prokofiev�̋��t���i9:36-9:20-1:00�j���҂Ƃ��y���ȎႢ�����[���A�u���ȉ��t�������܂����B

Ravel ����̂��߂̃s�A�m���t��/Prokofiev �s�A�m���t�ȑ�3�ԃn�Z��/�g�ȁu�L�[�W�F���сv/Koda�fly �g�ȁu�n�[���E���[�m�V���v���3�ȁ`�W�����E�u���E�j���O(p)/�G�[���q�E���C���X�h���t/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/Dan Iorodachesc(br)*�i1960�N���j�E�E�E������Prokofiev�̃s�A�m���t�Ȃ��u�L�[�W�F���сv���Ę^�����������悤�ȁH�����Capital�^���A�ɂ߂đN���ȉ����͌��𐅏��BJohn Browning�i1933-2003���ė����j�͓���20�Α�̎�ҁA�L���b�L���̃e�N�j�b�N�ɑu�₩�ɍd���ȃ^�b�`���������āA���C���X�h���t�̏n�B�����o�b�N�Ƃ̑g�ݍ��킹�A�t�B���n�[���j�A�nj��y�c���[���Ȏ��͂ł����B�d���ɋC�����Ravel�i8:02-4:48-5:18�j�n�[�h�����Ǒ�O�I�Ȑ������킩��₷���A�J�b�R�悭��������Prokofiev�̋��t���i9:36-9:20-1:00�j���҂Ƃ��y���ȎႢ�����[���A�u���ȉ��t�������܂����B

�u�L�[�W�F���сv�͉ˋ�̐l���Ɋ�Â�������|�̃E�\�b�B�o���g�����������{�i�I�ȉ��t�͂������肵�ė��h�����ǁA���^�ʖڂɌ��ꂵ�������B�L�[�W�F�̒a���i4:10�j���}���X*�i4:18�j�L�[�W�F�̌����i2:41�j�g���C�J�i3:00�j�L�[�W�F�̑����i5:43�j�BKoda'ly�́u�n�[���E���[�m�V���v�͔����Ȃ̂��u�C�~�y��ԁB�����ƑS�Ș^���͂���̂ł��傤�ˁB������Œ��ꒃ�y������i�ł����B��1�� �O�t�ȁu���Ƃ��b�n�܂�v�i3:40�j��4�ȁu�푈�ƃi�|���I���̔s�k�v�i3:41�j��6�ȁu�c��ƒ�b�����̓���v�i2:44�j

Mozart ���t������ �σz����K.364�i�A���g�D�[���E�O�����~�I�[(v)/�E�B���A���E�v�������[�Y(va)/�I�b�g�[�E�A�b�J�[�}��/�P�������������y�c/1955�N�j/�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i �j����K.239�i�w���}���E�V�F���w��/�g�����g�����y�c/1965�N�j/�����ȑ�41�ԃn����K.551�i�J�����E�A���`�F��/�g�����g�����y�c/1970�N�j�E�E�E�l�b�g�ɏo�������C�ɂȂ鉹���͂ǂ�ǂ���肵�āA�����ȏ㒮���Ă��Ȃ��B�����Ď��O����E�E�E����Ȃ̂����R�Ĕ����BTahra 595-598��2���ځA1-3-4���ڂ̉����͂ǂ��ɍs�����̂��H�i1���ڂ͔����j�b�x���i����͂��Ă����j���N�̖����l�ɂ�����t������ �σz����K.364�͉����������Ȃ����A34�̃O�����~�I�[�̔����͓H��悤�ɔ������A�v�������[�Y�Ƃ̊|�����������x�ɏ[���ăm���m���A�I�y�����Ɋ���Otto Ackermann�i1909-1960���n�H�ƈ�H�j�̔��t��舒B�A�R���T�[�g�w���҂Ƃ��Ă��������Ă����������L�^�ƂȂ�܂����B����ɂ��Ă��V�ߖ��D�̖��ȁI�i12:20-11:30-5:43����Ȃ��j�o���b�N���̃I�������Ґ��ł����Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�͓����㉹�y�̗i���Hermann Scherchen�i1891-1966�ƈ�j�̃g�����g�ւ̋q���B�����������A���ɂ�������Ɛ_���ȉ��t�ł����B��2�y�́uMenuetto�v���ٗl�ɒx���A�����Ղ��������悤�ȘQ���I�\���B�i4:26-6:35-3:55�j���X�g��Karel Ancerl�i1908-1973�����j�ɂ���i������j�����������B�g�����g����̔K�H�����������������͎c�O���������Ⴍ�A�قڗ�O�Ȃ������͂��܂��낵���Ȃ��B���t���̂��̂�舒B�ɖ������Čy���ȔM�C�ƃm��������������́B�A���`�F�����u�W���s�^�[�v�^���͂ق��ɂȂ������͂��Ȃ̂ŁA����͋M�d�ȋL�^�ł��傤�B�J��Ԃ��͂Ȃ��B�t�B�i�[���Ɍ����Ă�����M�C�A���������̂̑傫���ɋC�t������鉉�t�ł����B�i7:41-7:40-5:06-6:03�j

Mozart ���t������ �σz����K.364�i�A���g�D�[���E�O�����~�I�[(v)/�E�B���A���E�v�������[�Y(va)/�I�b�g�[�E�A�b�J�[�}��/�P�������������y�c/1955�N�j/�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i �j����K.239�i�w���}���E�V�F���w��/�g�����g�����y�c/1965�N�j/�����ȑ�41�ԃn����K.551�i�J�����E�A���`�F��/�g�����g�����y�c/1970�N�j�E�E�E�l�b�g�ɏo�������C�ɂȂ鉹���͂ǂ�ǂ���肵�āA�����ȏ㒮���Ă��Ȃ��B�����Ď��O����E�E�E����Ȃ̂����R�Ĕ����BTahra 595-598��2���ځA1-3-4���ڂ̉����͂ǂ��ɍs�����̂��H�i1���ڂ͔����j�b�x���i����͂��Ă����j���N�̖����l�ɂ�����t������ �σz����K.364�͉����������Ȃ����A34�̃O�����~�I�[�̔����͓H��悤�ɔ������A�v�������[�Y�Ƃ̊|�����������x�ɏ[���ăm���m���A�I�y�����Ɋ���Otto Ackermann�i1909-1960���n�H�ƈ�H�j�̔��t��舒B�A�R���T�[�g�w���҂Ƃ��Ă��������Ă����������L�^�ƂȂ�܂����B����ɂ��Ă��V�ߖ��D�̖��ȁI�i12:20-11:30-5:43����Ȃ��j�o���b�N���̃I�������Ґ��ł����Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�͓����㉹�y�̗i���Hermann Scherchen�i1891-1966�ƈ�j�̃g�����g�ւ̋q���B�����������A���ɂ�������Ɛ_���ȉ��t�ł����B��2�y�́uMenuetto�v���ٗl�ɒx���A�����Ղ��������悤�ȘQ���I�\���B�i4:26-6:35-3:55�j���X�g��Karel Ancerl�i1908-1973�����j�ɂ���i������j�����������B�g�����g����̔K�H�����������������͎c�O���������Ⴍ�A�قڗ�O�Ȃ������͂��܂��낵���Ȃ��B���t���̂��̂�舒B�ɖ������Čy���ȔM�C�ƃm��������������́B�A���`�F�����u�W���s�^�[�v�^���͂ق��ɂȂ������͂��Ȃ̂ŁA����͋M�d�ȋL�^�ł��傤�B�J��Ԃ��͂Ȃ��B�t�B�i�[���Ɍ����Ă�����M�C�A���������̂̑傫���ɋC�t������鉉�t�ł����B�i7:41-7:40-5:06-6:03�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�����͂��������₦�܂��ˁB17�xC���炢�B����y�j�B����10�����{�ɓ���̂ɁA���ς�炸�C���͍����āA�ō�28�xC���炢�ɏオ���Ă���܂��B���Ԃ͑��I���A�����}�{���ɉΉ��r�H���������܂ꂽ��A�����{�������@�������₪���������P�킵�Ă���Ƃ��A�����ȈŃo�C�g�̘b�����B���Ղɓ����̃J�l�����߂Ĉꐶ�_�ɐU���҂̏��Ƃ͎c�O�B�Ⴂ�l�ɂ͎d�����Ȃ��̂��Ȃ��A���q����̎���ɂ���Ȃ��ƂȂ��Ǝv�����ǁA�}�b�`���O����肭�s���Ă��Ȃ��̂��B

�ꂩ���̓_�������������Ɋ�Ȗ�����4km�E�H�[�L���O�͉����^���A������J�Ƃ̗\��A���ۂ͒��O�ɍ~��o���āA���ԔG��̎��]�Ԋw�����w�������}���ł���܂����B�v�X�A��Ɋ|���Ă����Ղ�~��܂�����B�����\���N�ʂ��Ċሳ�͐���ێ��A�A���A����p�̃h���C�E�A�C�ɂ͓�V���Ă���܂��B12���\��Ȃ̂ɏ��ꎞ�Ԃ�������҂�����A���̏��コ��͑f���C�Ȃ��i�Ƃ��ɖ��Ȃ���j�f���Ă��Ȃɂ��`���Ă�������Ȃ��B���҂Ɍ����`���邱�Ƃ�m��Ȃ��B�����̑̏d��66.8kg�{50g�A�قƂ�Ǖς��܂���B���ꂩ��̈�ق֏o�|���邯��ǁA�����Z�p���̓��������B

���A�y�� KechiKechi Classics ��z�̒��X�V������A�g�b�v�E�y�[�W�iindex.htm�j�̃^�O������đ�u�������Ă��܂��ďC���Ɏl�ꔪ��A�܂��Ȃ������������B�����������グ����ނ����܂�C�ɓ����������ɔ��A�\����Ȃ��B9���Ɏ蔲���X�V����Weber�����AHDD���߉ގ����Ɏ����������i�܁j�͂悤�₭�ē���Ȃ�܂����B

���I���A�e��}�X�R�~�̋c�ȗ\�z�͎�X���ꂼ������Ɉ���āA���X�Ɠ����Ă��̕��͂������݂̂ЂƂB���[�a���uAI�\���ɂ���Ȃ̂��o�Ă����v�`���̌��ʂ̓}�X�R�~��ʂ̐����Ƃ͂�����҂�����ɈႤ�E�E�E�l�b�g�ŁuIA�@���I���\���v�Ō������Ă����̋L���͏o�����Ȃ���A�����]������u�����I�v�ƃX�}�z�������Ă���āA�Ȃ�̂��Ƃ�YouTube����ł����B�i����͂���ŕ��͏����͂���Ȃ落���ꗝ�L�j�}�X�R�~��ʂ̕ł������ASNS�A�����ē���͂����Ƃ��̐^�U�◠��莞�n��f���Đڂ��Ȃ��ƁA�薼�ɒނ��Ă����Ƃ����ԂɉA�d�_�҂ɂȂ��Ă��܂��B��ʂɁu�����̋��߂���̂������Ȃ��v�̂��l�Ԃ̐S���B�������m�炸�m�[�~�\���d���Ȃ��Ă��܂����ƂɋC��t���Ď����������܂��傤�B

Beethoven ���@�C�I�������t�ȃj����/���}���X*�g����/�w�����`���[�t�E�X�[�N(v)/�G�C�h���A���E�{�E���g/�j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/�l���B���E�}���i�[/�A�J�f�~�[�E�I�u�E�Z���g�E�}�[�e�B���E�C���E�U�E�t�B�[���Y*�i1970�N�j�E�E�EJosef Suk�i1929�2011�����j��Adrian Boult�i1889�1983�p���j���S�Ђɓ����ċv�����A�̉��������^�������ǁA����͐�i�I�C�i�ɏ[���ėD�����������ւ�f���P�[�g�ȃ��@�C�I�����B�{�E���g�̔��t�͗}���������čT���߂Ƀ\�����x���āA���������Đ�捂ȕ���ɏ[�����ō��̋��t�ȁB�x�X�Ɨ݂͂̂Ȃ������͂�������������1�y���uAllegro ma non troppo�v�J�f���c�@�͐�y�ɓ����郔�@�[�V���E�v���V�[�z�_�iVasa Prihoda, 1900-1960�����j�̂��̂������B�i25:12�j�̂т̂тƐ��^�ȉ̂����X����������������2�y���uLarghetto�v�i10:13�j��3�y���uRondo: Allegro�v�̃t�B�i�[���ɂ��o�����X�̂�낵���A���ɗ͂̓���ʏ�@���ȃ\���ƃI�[�P�X�g���͓��₩�ɔƂ��Ă��e���B�i9:31�j���t�Ȉȏ�ɂ��C�ɓ���No.1�A���J�̐�������������}���X���������̘^���B����ȏ�D�����Ȃ�Bee���͂قƂ�nj������Ƃ͂Ȃ��B�}���i�[�̔��t���e���Ȃ��́B�i7:13/8:26�j

Beethoven ���@�C�I�������t�ȃj����/���}���X*�g����/�w�����`���[�t�E�X�[�N(v)/�G�C�h���A���E�{�E���g/�j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/�l���B���E�}���i�[/�A�J�f�~�[�E�I�u�E�Z���g�E�}�[�e�B���E�C���E�U�E�t�B�[���Y*�i1970�N�j�E�E�EJosef Suk�i1929�2011�����j��Adrian Boult�i1889�1983�p���j���S�Ђɓ����ċv�����A�̉��������^�������ǁA����͐�i�I�C�i�ɏ[���ėD�����������ւ�f���P�[�g�ȃ��@�C�I�����B�{�E���g�̔��t�͗}���������čT���߂Ƀ\�����x���āA���������Đ�捂ȕ���ɏ[�����ō��̋��t�ȁB�x�X�Ɨ݂͂̂Ȃ������͂�������������1�y���uAllegro ma non troppo�v�J�f���c�@�͐�y�ɓ����郔�@�[�V���E�v���V�[�z�_�iVasa Prihoda, 1900-1960�����j�̂��̂������B�i25:12�j�̂т̂тƐ��^�ȉ̂����X����������������2�y���uLarghetto�v�i10:13�j��3�y���uRondo: Allegro�v�̃t�B�i�[���ɂ��o�����X�̂�낵���A���ɗ͂̓���ʏ�@���ȃ\���ƃI�[�P�X�g���͓��₩�ɔƂ��Ă��e���B�i9:31�j���t�Ȉȏ�ɂ��C�ɓ���No.1�A���J�̐�������������}���X���������̘^���B����ȏ�D�����Ȃ�Bee���͂قƂ�nj������Ƃ͂Ȃ��B�}���i�[�̔��t���e���Ȃ��́B�i7:13/8:26�j

Mendelssohn �����ȑ�3�ԃC�Z���u�X�R�b�g�����h�v/�����y�u�^�Ă̖�̖��v����*�`�G�h�D�A���h�E�t�@���E�����[�e��/�쐼�h�C�c���������y�c/�E�B�[���E�t�H���N�X�I�[�p�[�nj��y�c*�i���o1959�N�j�E�E�E Edouard Van Remoortel�i1926-1977�����`�j�͂�������Y���ꂽ�w���҂ł��傤�B�Z���g���C�X�����y�c�̉��y�ēɂ�1958-1961�N�ݔC�B����͗����Ո��D�Ƃɂ͉��������A�M�d��VOX�����ALP���������͂�⊣���C���ɔ�������ǂ܂��܂��A��I�t�E�Z���^�[�C���ȉ��h�������܂��BMendelssohn�̌����Ȃɂ��قǂ̓��ꍞ�݁A�������͂Ȃ��̂ŁA���̟T���Ƃ����Q����40���قǂ̉���������S�u���Ȃ��A���f�̃e���|�ɉߕs���Ȃ��Ō㖘�����߂����炻���OK�B��1�y���uAndante con moto - Allegro un poco agitato - Assai animato�v�i13:43�j��2�y���uVivace non troppo�v�i4:17�j��3�y���uAdagio�v�i9:33�j��4�y���uAllegro maestoso assai - Allegro maestoso assai�v�i10:39�j�u�^�Ă̖�̖��v�����������ƚ����悤�Ȏn�܂肩��A������悤�Ȑ������������܂����B�i11:54�j

Mendelssohn �����ȑ�3�ԃC�Z���u�X�R�b�g�����h�v/�����y�u�^�Ă̖�̖��v����*�`�G�h�D�A���h�E�t�@���E�����[�e��/�쐼�h�C�c���������y�c/�E�B�[���E�t�H���N�X�I�[�p�[�nj��y�c*�i���o1959�N�j�E�E�E Edouard Van Remoortel�i1926-1977�����`�j�͂�������Y���ꂽ�w���҂ł��傤�B�Z���g���C�X�����y�c�̉��y�ēɂ�1958-1961�N�ݔC�B����͗����Ո��D�Ƃɂ͉��������A�M�d��VOX�����ALP���������͂�⊣���C���ɔ�������ǂ܂��܂��A��I�t�E�Z���^�[�C���ȉ��h�������܂��BMendelssohn�̌����Ȃɂ��قǂ̓��ꍞ�݁A�������͂Ȃ��̂ŁA���̟T���Ƃ����Q����40���قǂ̉���������S�u���Ȃ��A���f�̃e���|�ɉߕs���Ȃ��Ō㖘�����߂����炻���OK�B��1�y���uAndante con moto - Allegro un poco agitato - Assai animato�v�i13:43�j��2�y���uVivace non troppo�v�i4:17�j��3�y���uAdagio�v�i9:33�j��4�y���uAllegro maestoso assai - Allegro maestoso assai�v�i10:39�j�u�^�Ă̖�̖��v�����������ƚ����悤�Ȏn�܂肩��A������悤�Ȑ������������܂����B�i11:54�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

�ȁ`������Ă��Ȃ��̂Ɉ�T�Ԃ͂����Ƃ����ԁB����͓܂��A���X���J������܂����B���[�a�͂��ǂ��H���̃{�����e�B�A�ɏo�|��������ǁA�����͂����ʂ�B�̒��͂�낵���A����Ԃ̐���A�X�g���b�`�{YouTube�G�A���r�N�X���y���S��OK�I�z1��9���I�_���X�~�g���Ŋy�����X�g���X���U���悤�I���{���Ďs���̈�قցB�g���[�j���O�͂����̃��j���[�������A��t�̂��o���牜�l�ɘA�����Ăق����Ɠ`���L�H�H�H�����b�N�ɓ��ꂽ�X�}�z�����C�ŋ��R�u�ً}�A���v���[�a�ɓ͂����炵���A���Ƃ��Ƃ���ȑ�����@���������Ă���܂���B����X�}�z�ی�ɃS�����̑���t���ĂȂ��Ȃ���낵����������ǁA�䂪�����b�N�ɂ̓|�P�b�g�����Ȃ��āA�傫�Ȕw�����[�����ɓ���ĉ�ʂɏ펞���C�L�A���ꂪ�ُ푀��̗v���ł����B�v��ʓd�b��|��������Ȃ����B

�d�����Ȃ��̂ŋA��A�X�[�p�[�H�ގd����̂��łɃ_�C�\�[�ցA�蒠�^�X�}�z�P�[�X�i300�~��Ŕ��j����B���܂�D�݂���Ȃ��^�C�v�����ǔw�ɕ��͕ς����ʁE�E�E��������b�B�I���A�V�����[�����тđ̈�ق��o��ƃp�g�J�[�����h�Ԃ����X�ƒʂ�߂��܂��B����Ƒ��Y�Ƒ�w��������ƒ������Ƃ���A�R���ɑ傫�ȉ��Ɖ������A���^�C���Ŗڌ��`�Ύ��������̂ł��ˁB���Ȃ�߂��B���ߏ��Z���͑��R�Ƃ��Ă���܂����B�i�V���ɂ��ƈ�l����̂��������ꂽ�����B�ق������A�������Ȃ��Ƃ��j�����̑̏d��66.75kg��650g�B

Tchaikovsky �o���G���y�u�����̌v/�o���G���y�u�����X�̔����v/�o���G���y�u����݊���l�`�v�`�G�t�����E�N���c/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/���[�f�B�E���j���[�C��(v)*�i1958�N�j�E�E�E����͂�����LP�����Վ���Ɂu�O��o���G�v�����Ƃ��ďo�Ă������́B�����̌ɂ̓��j���[�C�����Q�����Ă���b�������܂����BEfrem Kurtz�i1900�1995�I���������ė����j�̓o���G�����̌o�����L�x�A���̉��������A���ɑN���Ȃ��Ƃɏ��߂ċ����܂����B�o���G���y�͂��������D���Ŋ��x�������ɂ��s��������ǁA�����ȂƂ��뉹�y�̂ݎO��o���G�e�X�S�Ȉ�C�����͏W���͂������Ȃ��B�������ē���̐����G�G�g�R��蔲�����Ă���������ƁA�h�E�V���E�g�ɂ͂��肪�������́B���w���ȗ��ÎQ�̃N���V�b�N���y�t�@���Ƃ��āA���̕ӂ�͂ǂ����Ă��a���ɂȂ肪���A�������ċv�X�̔q���͂ǂ̊y�Ȃ��ו����̓���݁A������悤�ɊÔ��Ȑ����������Ղ芬�\�A�V�N�Ɏ~�߂܂����B�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�͉₩�ɐ����ȃT�E���h�A�����w���̕\������肢�ł��ˁA���j���[�C�����Q�����Ă���̂��ǂ�Ȍo�߂Ȃ̂��A�������\��(*)�ƐȂ��`�F���̗��݂����\�ł��܂����B

Tchaikovsky �o���G���y�u�����̌v/�o���G���y�u�����X�̔����v/�o���G���y�u����݊���l�`�v�`�G�t�����E�N���c/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/���[�f�B�E���j���[�C��(v)*�i1958�N�j�E�E�E����͂�����LP�����Վ���Ɂu�O��o���G�v�����Ƃ��ďo�Ă������́B�����̌ɂ̓��j���[�C�����Q�����Ă���b�������܂����BEfrem Kurtz�i1900�1995�I���������ė����j�̓o���G�����̌o�����L�x�A���̉��������A���ɑN���Ȃ��Ƃɏ��߂ċ����܂����B�o���G���y�͂��������D���Ŋ��x�������ɂ��s��������ǁA�����ȂƂ��뉹�y�̂ݎO��o���G�e�X�S�Ȉ�C�����͏W���͂������Ȃ��B�������ē���̐����G�G�g�R��蔲�����Ă���������ƁA�h�E�V���E�g�ɂ͂��肪�������́B���w���ȗ��ÎQ�̃N���V�b�N���y�t�@���Ƃ��āA���̕ӂ�͂ǂ����Ă��a���ɂȂ肪���A�������ċv�X�̔q���͂ǂ̊y�Ȃ��ו����̓���݁A������悤�ɊÔ��Ȑ����������Ղ芬�\�A�V�N�Ɏ~�߂܂����B�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�͉₩�ɐ����ȃT�E���h�A�����w���̕\������肢�ł��ˁA���j���[�C�����Q�����Ă���̂��ǂ�Ȍo�߂Ȃ̂��A�������\��(*)�ƐȂ��`�F���̗��݂����\�ł��܂����B

�o���G���y�u�����̌v����i�i2:48�j�����c�i6:56�j�����̗x��no.4*�i1:20�j�����̏����̗x��No.5*�i7:20�j�n���K���A���ȁi3:02�j

�o���G���y�u�����X�̔����v��胏���c�i4:28�j�O�����E�p�E�_�N�V�����i�o���̃A�_�[�W���j�i6:01�j�����i�t�����i�����̂��b�j�i5:18�j

�o���G���y�u����݊���l�`�v��菬���ȁi3:15�j�s�i�ȁi2:35�j�A���r�A�̗x��i3:23�j�g���p�b�N�i3:28�j�������̗x��i3:50�j�Ԃ̃����c�i4:40�j�p�E�h�D�E�h�D�i4:49�j�I���̃����c�i4:40�j

Koda�fly �g�ȁu�n�[���E���[�m�V���v/�K�����^����/�u��ׂ�E���v�ɂ��ϑt��/�}���V���Z�[�N���ȁ`�A���^���E�h���e�B/�t�B���n�[���j�A�E�t���K���J�i1973�N�j�E�E�E����͉pDECCA�ɂ��ق�20�N�Ԃ�̍Ę^���B�����̋L���̒��ł�Mecury�^���i�u�n�[���E���[�m�V���v/�}���V���Z�N����/�K�����^����/1956-58�N�j�ƈꏏ�ɂȂ��Ă��āA���߂ĈႤ�V���������ł��邱�ƂɋC�t���܂����B�ڂ̊o�߂�悤�ȉ����A�c�O�Ȃ�����ɉ��U�����I�[�P�X�g�����m���m���ɏ�o���ł����BHary Janos�͉̌����甲�����ꂽ�g�ȁA���ꂪ��Ԓ����ł��傤�B�ق琁���_���̂���ԉR���S�r�����m�Ȗ`���k�̓��Y�~�J���Ƀ��[���A�����Ղ�B��1�� �O�t�ȁu���Ƃ��b�n�܂�v�i3:22�j/��2�ȁu�E�B�[���̉��y���v�v�i2:17�j/��3�ȁu�́v�i5:26�j/��4�ȁu�푈�ƃi�|���I���̔s�k�v�i4:00�j/��5�ȁu�ԑt�ȁv�i4:45�j/��6�ȁu�c��ƒ�b�����̓���v�i3:17�j

Koda�fly �g�ȁu�n�[���E���[�m�V���v/�K�����^����/�u��ׂ�E���v�ɂ��ϑt��/�}���V���Z�[�N���ȁ`�A���^���E�h���e�B/�t�B���n�[���j�A�E�t���K���J�i1973�N�j�E�E�E����͉pDECCA�ɂ��ق�20�N�Ԃ�̍Ę^���B�����̋L���̒��ł�Mecury�^���i�u�n�[���E���[�m�V���v/�}���V���Z�N����/�K�����^����/1956-58�N�j�ƈꏏ�ɂȂ��Ă��āA���߂ĈႤ�V���������ł��邱�ƂɋC�t���܂����B�ڂ̊o�߂�悤�ȉ����A�c�O�Ȃ�����ɉ��U�����I�[�P�X�g�����m���m���ɏ�o���ł����BHary Janos�͉̌����甲�����ꂽ�g�ȁA���ꂪ��Ԓ����ł��傤�B�ق琁���_���̂���ԉR���S�r�����m�Ȗ`���k�̓��Y�~�J���Ƀ��[���A�����Ղ�B��1�� �O�t�ȁu���Ƃ��b�n�܂�v�i3:22�j/��2�ȁu�E�B�[���̉��y���v�v�i2:17�j/��3�ȁu�́v�i5:26�j/��4�ȁu�푈�ƃi�|���I���̔s�k�v�i4:00�j/��5�ȁu�ԑt�ȁv�i4:45�j/��6�ȁu�c��ƒ�b�����̓���v�i3:17�j

Galantai tancok�͖`���̃z������N�����l�b�g�̉��F���ɏ�̖��킢�uLent�v�i4:38�j�uAllgretto Moderato�v�i2:37�j�uAllegro con moto,grazioso�v�i1:28�j�uAllegro�v�i3:05�j�uAllegro vivace�v�i3:27�j���X�g�A�m���m���̃e���|�E�A�b�v�A���b�V���ō��I�D�L�������I�Ȑ����������đ�D���ȍ�i�ł���B

The Peacock Variations�͌��z�I�ɐÂ��Ȏ�肩��n�܂��āA�����ȃ��Y���A�D��ȉ̂Ɉ��Ĕ������ϑt�ȁB���m�I�ȕ���������Ղ�Y���đ����B���X�g�͉����Ȓ��ߊ���ł����B���uModerato�v�i3:54�j��1�ϑt�uCon brio�v��2�ϑt/��3�ϑt�uPiu mosso�v��4�ϑt�uPoco marcato�v��5�ϑt�i0:48�j��6�ϑt�uMalcato�v�i3:54�j��7�ϑt�uVivo�v��8�ϑt�uPiu vivo�v��9�ϑt/��10�ϑt�uMolt vivo�v�i3:01�j��11�ϑt�uAndante espressivo�v��12�ϑt�uAdagio�v�i5:33�j��13�ϑt�u�����s�i�ȁv��14�ϑt�uAndante con rubato�v��15�ϑt�uAllegro giocoso�v��16�ϑt�uMastoso�v�i5:29�j�uFinale,Vivace�v�i3:57�j

Dances of Marosszek�͗D��ȑ�n�̖閾���̂悤�Ȏn�܂肩��Ȃ��A���I�Ȑ�����X�Ɖ̂��ĉr�Q�ɗY�قȍ�i�B�����Ċ��Ғʂ�̃e���|�E�A�b�v�ɔM�͍��܂���܂��BBartok�ƕ��ׂ��邱�Ƃ�����Kodal'y�����ǁA������̂ق��������ƕ��Ղɉ������������B�uMaestoso poco lubato,con moto�v�uModerato�v�uVivace�v�uAllegro con brio�v�i12:25�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

����͏H����B���͋C�����悭����������ǁA���ς�炸�C���͗������܂܁A�������ɏo������ӗ~���Ȃ��A�O�H�ł��`�����v������[����菗�[�a�͔k����̃P�A�}�l����Ƃ̑ł����킹������Ƃ̂��ƁB�d�����Ȃ��̂ł��т𐆂��āA�H�ނ̍ɂŌy���蔲���������d���Ă܂����B���ς�炸�̗c���s�ҁA�c�s���\�ȋ����̃j���[�X�������āA���{�͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤�B���c�q�s��������i76�j�c�O�B�₵���Ȃ��B�u����Ƃ���v�i����͑��q����j�u���₢�₦��v�i����͎������c�������ǂ�������j��ҁA�������w�҂̒��엛�}�q��������i89�j���q���������������ɂ悭�ǂ��̂ł��B����̓X�g���b�`��YouTube�̑̑��̂݁A�g���������ɑ̏d��67.4kg��50g�덷�͈̔́A���ꂩ�炵������b���Ă��܂��傤�B�①�ɂ͂������炩��Ȃ̂ŐH�ޔ��������K�v�ł��B�����̊�ȗ\������܂����B

SNS�^�̓������\�̎�Ƒߕ߂Ƃ��B����͍I���Ƃ̕���������ǁA���̓��e��������҂�f���ƍI���ł��Ȃ�ł��Ȃ��u��Ζׂ���A�ԈႢ�Ȃ��ׂ���v�ނ�b������SNS�ւ̗U�����������A���̒��Ɂu���N���Ėׂ���v����Ȕ������b�͎s��̉Ⓤ���Ɓ��h�E�V���E�g�ɒI���O����͂����Ȃ��B�܂����}���X���\�̂ق����Ƃ��߂��Ɩ������肻���ȁE�E�E���Ƃ��Ȃ����B���������^�ʖڂɓ������A�����̂悤�Ɉ��ސ���͐T�܂����A�ߖĐ����邵���Ȃ��Ǝv���܂��B

������q�������u��̂���X�v�������`���ɔ�ׂāA�������́u������r�[����{�Ԃ���k�v�̂Ȃ�Ƃ��i��������Ȃ��ꕶ�ɂ��ߑ����R��܂����B������J�b�R�t���Ă������Ɛ^���́��f�̎p�͕����яo����̂ł��B

Mendelssohn ���ȁu�t�B���K���̓��A�v/Mozart ���@�C�I�������t�ȑ�5�ԃC����K.219/Mendelssohn �����ȑ�3�ԃC�Z���u�X�R�b�g�����h�v�`�}�L�V���E�G�������j�`�F�t/�X�R�b�g�����h�����nj��y�c/�A���[�i�E�C�u���M�����@(v)�i2024�N�������c�u���O�E���C���j�E�E�EMaxim Emelyanychev�i1988-�I�����j�͉��B�𒆐S�Ƀo���b�N���������t���Ă�����炵���B���ߓI�ɘI�����ł̊����͓�����Ƃł��傤�B����͐V�������t�L�^�A�����ɏ�B�������̂��u�t�B���K���v���烂�_�[���y��ɂ��s���I�h�E�X�^�C���t�@�A�X�R�b�g�����h�����nj��y�c���Ă���ȃN�[���ɐꖡ�̂���T�E���h�ł��������HAlina Ibragimova�i1985-�I�������p���j �͍�������Ƃ��{�̌������@�C�I���j�X�g�A���̐l���Êy�����g����l�A�L���b�L���̋Z�I�ɉ₩�m���m����Mozart�ō��B�u�X�R�b�g�����h�v���X�b�L���Ƃ��������ɖ����ƉA�e����������A��C�萬�ȉ��t�A���ꂩ�炪�����݂Ȉ�ނł��傤�B���Ē������n������Mdendelssohn�̖��ȁA�T���Ƃ�������������ՂȐ����A���X�g�͖��邭���ߊ�����40�������������������܂���B�i10:15/8:31-9:54-814/17:01-4:17-8:26-10:15�j

Mendelssohn ���ȁu�t�B���K���̓��A�v/Mozart ���@�C�I�������t�ȑ�5�ԃC����K.219/Mendelssohn �����ȑ�3�ԃC�Z���u�X�R�b�g�����h�v�`�}�L�V���E�G�������j�`�F�t/�X�R�b�g�����h�����nj��y�c/�A���[�i�E�C�u���M�����@(v)�i2024�N�������c�u���O�E���C���j�E�E�EMaxim Emelyanychev�i1988-�I�����j�͉��B�𒆐S�Ƀo���b�N���������t���Ă�����炵���B���ߓI�ɘI�����ł̊����͓�����Ƃł��傤�B����͐V�������t�L�^�A�����ɏ�B�������̂��u�t�B���K���v���烂�_�[���y��ɂ��s���I�h�E�X�^�C���t�@�A�X�R�b�g�����h�����nj��y�c���Ă���ȃN�[���ɐꖡ�̂���T�E���h�ł��������HAlina Ibragimova�i1985-�I�������p���j �͍�������Ƃ��{�̌������@�C�I���j�X�g�A���̐l���Êy�����g����l�A�L���b�L���̋Z�I�ɉ₩�m���m����Mozart�ō��B�u�X�R�b�g�����h�v���X�b�L���Ƃ��������ɖ����ƉA�e����������A��C�萬�ȉ��t�A���ꂩ�炪�����݂Ȉ�ނł��傤�B���Ē������n������Mdendelssohn�̖��ȁA�T���Ƃ�������������ՂȐ����A���X�g�͖��邭���ߊ�����40�������������������܂���B�i10:15/8:31-9:54-814/17:01-4:17-8:26-10:15�j

Franck �s�A�m�d�t�ȃw�Z���`���b�V���E�n�C�t�F�b�c/�C�X���G���E�x�C�J�[(v)/�E�B���A���E�v�������[�Y(va)/�O���S�[���E�s�A�e�B�S���X�L�[(vc)/���i�[�h�E�y�i���I(p)�i1961�N�j�E�E�E���͒j���A�s�A�m�͏�����\�����āA���̊��\�I�Ȃ���肪�Ƃ��Ă��G�b�`�ȗd�������Ȃ͑�D���BJascha Heifetzas�i1901�1987�������H�����ė����j����1�y���uMolto moderato quasi lento�v���畂�����悤�ȉ����e���|�ɑO�̂߂�A���N�̖���𑵂��Ċe�X���Ȏ咣���哱�͂����܂Ńn�C�t�F�b�c�̃Z�N�V�[�ȃ��@�C�I�����A�M�̓������r�Q�̃A���T���u�������Ă��������܂��B�i14:25�j��2�y���uLento, con molto sentimento�v�͂܂�ʼn��X�ƊĂ͕Ԃ��A���ߑ�������̂Ԃ₫�i8:16�j���_�}���������2���@�C�I�����̕s�����ȃg����������n�܂�����3�y���uAllegro non troppo ma con fuoco�v�͗h�ꓮ���悤�ɃG�b�`�ȑΘb�������܂��B���̃t�B�i�[���͂�����Ƌ}���߂��āA���J���I�Ȋ����B�i8:11�j���ȁB

Franck �s�A�m�d�t�ȃw�Z���`���b�V���E�n�C�t�F�b�c/�C�X���G���E�x�C�J�[(v)/�E�B���A���E�v�������[�Y(va)/�O���S�[���E�s�A�e�B�S���X�L�[(vc)/���i�[�h�E�y�i���I(p)�i1961�N�j�E�E�E���͒j���A�s�A�m�͏�����\�����āA���̊��\�I�Ȃ���肪�Ƃ��Ă��G�b�`�ȗd�������Ȃ͑�D���BJascha Heifetzas�i1901�1987�������H�����ė����j����1�y���uMolto moderato quasi lento�v���畂�����悤�ȉ����e���|�ɑO�̂߂�A���N�̖���𑵂��Ċe�X���Ȏ咣���哱�͂����܂Ńn�C�t�F�b�c�̃Z�N�V�[�ȃ��@�C�I�����A�M�̓������r�Q�̃A���T���u�������Ă��������܂��B�i14:25�j��2�y���uLento, con molto sentimento�v�͂܂�ʼn��X�ƊĂ͕Ԃ��A���ߑ�������̂Ԃ₫�i8:16�j���_�}���������2���@�C�I�����̕s�����ȃg����������n�܂�����3�y���uAllegro non troppo ma con fuoco�v�͗h�ꓮ���悤�ɃG�b�`�ȑΘb�������܂��B���̃t�B�i�[���͂�����Ƌ}���߂��āA���J���I�Ȋ����B�i8:11�j���ȁB

Chopin �A���_���e�E�X�s�A�i�[�g�Ɖؗ�Ȃ��|���l�[�Y�`�G�~�[���E�M�����X(p)/�L�����E�R���h���V��/�\���B�G�b�g���������y�c�i1952�N�j�E�E�E7��HDD���߉ގ����Ɏ莝��Chopin�����͑S�������܂����B�������Ă������[�r���V���^�C�������S�ł��c�O�B���̍�i�����t����D���ł����B����͂��܂���Emil Gilels�i1916�1985�G�����j�̉�����T���Ă�����o���������́B�����͂��̎����̃\���B�G�b�g�ɂ��Ă͂��Ȃ�ǐS�I�A�d���ȃ^�b�`���j���A���X�L���ɁA�Â��Ɍ�肩����uAndante Spianato: Tranquillo�v�i5:05�j�uPolonaise: Allegro Molto�v�̓��[�J���ȃ��Y�����͋����������܂����B�i8:54�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

����͏I���܂��A�ō��C����25�xC�����������B����ł����̊O�������Ȃ��B�O���g�������Ȃ����������Ɂ�300g�ɋC��ǂ����āA����T�V���c�{�Z�p���ł̎s���̈�ٍs���ɖ��͂���܂���B�{����29�xC���C���͏オ��\��B�_��ꂻ���łڂ��ڂ���Ȃ̗\�K�v�ł��B

�v�����݂��o���ɍs������A���s���߂̃J�b�R�ǂ�70�قǁH���]�Ԗꂪ�x���`�ɍ����ċi���{������r�[���i�����������j�����O�ʁA���ꂩ�炨�d���ł����H�z���k���u�A���]�Ԃł����C�тщ^�]�A�������l�ł���B

���ߏ���đ�����̍��Ԃ�D���āA�����c���������̐A���i���O�͒��ׂĂ��Ȃ��j�����M�S�Ɍ���Ńt�N�U�c�ɗ��ݍ����琬�������A�݂��ƂȔɖ��y���݂��Ă�����A���X�Ԃ����Ă��̐悪�͂�Ă���E�E�E����������v��ʐl���������Ȃ��A�����v���Ă�����Ɛl�ڌ��B�w�̏������k�����̕ӂ�\�킸�G�����Ԃ���U���A��x�ڌ���������ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�傫���L�������t�͌�������Έ�C�Ɉނ�āA���S�Ɍ͂�Ă��܂����ǁA���Ƃ��G�������當�����؍����ł��Ȃ��E�E�E�Ԃ���k����͐l���ɂȂ�̃X�g���X���������̂��A�����݂𖠐��̐A���ɂԂ��ė͋���������f�����Ă���܂����B

�����̃X�g���b�`�͎��Ԑ�Ŕ����قǁ{YouTube�̑��̂��Z�����y3������ 11kg�z���g���Ŏ��b�𗎂Ƃ��I1�������b���R����̂Œ����X�^�[�g�I���{��A�Ă����g���[�j���O���[���ɂ����̋g���{�G�A���o�C�N�L�_�f�^��15���A�蔲���Ȃ��ɒb���Ă��܂����B����œ������b1%���i���ꂪ���m���ǂ����͕ʂƂ��āj�Ȃ̂ɍ����̑̏d��67.45kg�{200g�덷�͈̔͂����ǁA�v���悤�Ɍ���܂���B

Prokofiev �o���G���y�u�����I�ƃW�����G�b�g�v�i�����j�`�G�h�E�f�E���[���g/���b�e���_���E�t�B���i1973�N�j�E�E�EEdo de Waart�i1941-�����Ɂj�͈��ލρB���b�e���_���E�t�B�����y�ē�1973�1985�N�ݔC�B����30�����������������]���ꂽ��҂ł����BLP����ɗD�G�^���Ƃ��ď̎^���ꂽ�����A���ቹ���[�����č����Ƀn�f�Ȏh���̂Ȃ�PHILIPS�^���̃o�����X�͎��ɉ������́B���b�e���_���E�t�B���̋��������l�����Ƃ�ƌ��݂������āA�N���m���Ă��閲����悤�ɗD��Ɍ��I�Ȑ������A�]�T�������Đ��炸���炸�����A�I�[�\�h�b�N�X�ɉ̂��Ă��������܂����B��������������I�O�̋L�^�ƂȂ����̂ł��ˁBProkofiev�́A���Ɏ���̐�s�𑖂����悤�ȃn�[�h�ɔj��I�ȍ�i�ɏo�����ǁA����͂����Ԃ�ƘQ���I�ɂ킩��₷����i�B

Prokofiev �o���G���y�u�����I�ƃW�����G�b�g�v�i�����j�`�G�h�E�f�E���[���g/���b�e���_���E�t�B���i1973�N�j�E�E�EEdo de Waart�i1941-�����Ɂj�͈��ލρB���b�e���_���E�t�B�����y�ē�1973�1985�N�ݔC�B����30�����������������]���ꂽ��҂ł����BLP����ɗD�G�^���Ƃ��ď̎^���ꂽ�����A���ቹ���[�����č����Ƀn�f�Ȏh���̂Ȃ�PHILIPS�^���̃o�����X�͎��ɉ������́B���b�e���_���E�t�B���̋��������l�����Ƃ�ƌ��݂������āA�N���m���Ă��閲����悤�ɗD��Ɍ��I�Ȑ������A�]�T�������Đ��炸���炸�����A�I�[�\�h�b�N�X�ɉ̂��Ă��������܂����B��������������I�O�̋L�^�ƂȂ����̂ł��ˁBProkofiev�́A���Ɏ���̐�s�𑖂����悤�ȃn�[�h�ɔj��I�ȍ�i�ɏo�����ǁA����͂����Ԃ�ƘQ���I�ɂ킩��₷����i�B

�����^�M���[�ƂƃL���s�����b�g���i5:37�j�����W�����G�b�g�i4:14�j�����i2:01�j���k�G�b�g�i2:52�j�C���m�������X�i2:59�j�x���i2:07�j���C���h�̖������̗x���i2:34�j�������i1:38�j�^�C�{���g�̎��i4:44�j�����I�ƃW�����G�b�g�̕ʂ��i8:56�j�W�����G�b�g�̕�̑O�̃����I�i7:35�j

R.Strauss �������u�p�Y�̐��U�v�i1958�N�j/�̌��u�̍Ђ��v���u�����E�V�[���v/�̌��u�C���e�����b�c�H�v���u�ԑt�ȁv�σC����/�̌��u�T�����v���u7�̃��F�[���̗x��v�i1947�N�j�`�r�[�`����/���C�����E�t�B��/�X�e�B�[�����E�X�^�[���N(v)�E�E�EThomas Beecham�i1879�1961�p���j�͂��̐���ɂ��Ă͗ǍD�ȉ����̘^���𑽂��c���Ă��������܂����B�u���[�m�E�����^�[�Ƒo�����ȁH�u�p�Y�̐��U�v�͋����ׂ��N�����Տꊴ���鉹���A�����ă��C�����E�t�B����䆂₩�ȃT�E���h�A���ǂ̔��̓p���[�ɋ�������A�r�[�`�����̗D��ɗ]�T�̓����ɂ����Ղ薞���ł�����̂ł����B����̓f�[�n�[�ɑ匩�����ėY�قȍ�i����ɑ��������A�����ċC�i��������������́B����1947�N���m�����^�����������炵���Ę^���Ƃ̂��ƁB79���V�l�̉��t�Ƃ͎v���ʃZ�N�V�[�ȋ����ɂ͂��������̑�����Ȃ��A�]�͂��c���ăO���}���X�A����20�Αゾ����Steven Staryk��䆂₩�ȃ\�������Ė��c�ɂ����B�i4:04-2:46-13:01-8:15-4:38-4:02-6:17�j

R.Strauss �������u�p�Y�̐��U�v�i1958�N�j/�̌��u�̍Ђ��v���u�����E�V�[���v/�̌��u�C���e�����b�c�H�v���u�ԑt�ȁv�σC����/�̌��u�T�����v���u7�̃��F�[���̗x��v�i1947�N�j�`�r�[�`����/���C�����E�t�B��/�X�e�B�[�����E�X�^�[���N(v)�E�E�EThomas Beecham�i1879�1961�p���j�͂��̐���ɂ��Ă͗ǍD�ȉ����̘^���𑽂��c���Ă��������܂����B�u���[�m�E�����^�[�Ƒo�����ȁH�u�p�Y�̐��U�v�͋����ׂ��N�����Տꊴ���鉹���A�����ă��C�����E�t�B����䆂₩�ȃT�E���h�A���ǂ̔��̓p���[�ɋ�������A�r�[�`�����̗D��ɗ]�T�̓����ɂ����Ղ薞���ł�����̂ł����B����̓f�[�n�[�ɑ匩�����ėY�قȍ�i����ɑ��������A�����ċC�i��������������́B����1947�N���m�����^�����������炵���Ę^���Ƃ̂��ƁB79���V�l�̉��t�Ƃ͎v���ʃZ�N�V�[�ȋ����ɂ͂��������̑�����Ȃ��A�]�͂��c���ăO���}���X�A����20�Αゾ����Steven Staryk��䆂₩�ȃ\�������Ė��c�ɂ����B�i4:04-2:46-13:01-8:15-4:38-4:02-6:17�j

�c��͋��^���Ɠ����ɘ^�����ꂽ�Ɨސ�����郂�m�����^���B�Ȃ��Ȃ��D�ꂽ�I�ȁA�����͂��Ȃ�ǍD�B���܂艉�t�@��͏��Ȃ��u�����E�V�[���v�͓Z�ȂƊ��\�̍��܂���̂��i7:53�j�u�ԑt�ȁv�͐�捂��ґz�i5:36�j�������u7�̃��F�[���v�͗d�������Z�N�V�[�ȕ���ɔ��͂Ɩ��������Ղ�B�i8:46�j

2024�N10���^��/���B�������������S�ғ�������X

������D�V�A�ō��C����29�xC���オ���āA�������10�������{�ł���B�����s�@�ӂɑ̒��͂��܂��������ǁA��̑̑��̂��Z����YouTube�̑��͒Z���̌p���u�Z���Ԃłǂ����Ă�����������w��p�I��Ȃ�HIIT�Ŏ��b��R�₷�v�͎��{�B���Ƃ͂����Ƃ��Ă���܂����B�����r���o�����āA�ǂ��������̎�����낵���Ȃ��B�����̑̏d��67.25kg��300g�B�{���͏��J���~�邻���B

�O�@�I�J�n�B���ߊm�肵���ѓc����44�N�Ԃ�I�����̘b��ɂ͋���ł���܂����B�}�C�R�v���Y�}�x�������ߋ��ō��X�V���A�����ȑ��̂��Ƃ��S�z�ł��B

�Q�[����₁u�`�[�g�s�ׁv�œE���A�Ƃ̕B�����̓C���x�[�_�[�Q�[���ɍ��܂��Ĉȗ�50�N�قǁH�؋�����́u�Q�[���������v�h�ł������܂��B�����炠�܂肱�Ƃ̏d�傳�͗����ł��Ă��Ȃ�����ǁA���Ԃɂ͕p�x��M�ӂ��Ă����Q�[�����y���ޕ��͑����āA�l�b�g���������Ă���̐���͔M�S�Ɂu�����v�Ɏ��g��ŁA����18�̎�҂��Ƃ��Ƃ��i�����A�ƍّ���Ɏ������Ƃ̂��ƁB���Q������100������Ƃ��B