2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

寒いですね。こちら生駒山の西側はからりと晴れて、雪もなくただ空気が冷たいだけ。風はさほどにありません。市立体育館への途上、幹線道路にはとくに混乱はなかったようです。ストレッチや10分ほどのYouTubeエアロビクス済ませて、往復4kmしっかり、いつもより強度を上げてウォーキング、到着したトレーニングルームは常連メンバーに空いて、Myメニューは余裕でこなせました。前日ほとんど身体を動かしていなかったせいか、あちこち筋肉にきしみを感じております。帰宅して洗濯済ませたけれど、フロの残り湯バケツ汲みは手抜き。寒いので買い物にも寄りたくないし、爺友に酒の声掛けをする意欲も出ません。じつはこの時期にして未だ初詣もしていない罰当たりもの。

体調はいまいち、今朝の体重は66.20kg▲100gほとんど誤差の範囲。

滋賀県では大雪との報道、日本海側は引き続きあちこち厳しい気候でしょう。福井県ではトラック長時間立ち往生。もうお仕事引退して3-4年経つけれど、12-1-2月は雪でトラックが止まって商品が入荷せず、そのお詫び対応に追われていましたっけ。そんなこともすべて思い出になりました。台風とか地震とか天変地異があると緊急対応!緊張して、心配したものですよ。引退した現在の身分では自分の心配をするだけ。

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜グレン・グールド(p)(1954年トロント放送音源)・・・

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜グレン・グールド(p)(1954年トロント放送音源)・・・

著名なるCBS録音のわずか一年前だけれど、基本同一の解釈ながら、こちらいっそうアツく疾走してテクニックの冴えを誇示し、ゆったりした部分での纏綿とした歌の陶酔の対比お見事。ミスタッチさえ魅力の臨場感有。音質悪いですけどね。(2008年のコメント)

1955年より音質はかなり落ちるし、さらに後年の1981年録音もあるから、ムリして求めるような存在じゃないとは思うけれど、とっても暗い風情に充ちて、これはこれで凄い説得力。一度聴き出せば最後迄やめられない。例の如く繰り返しなし、変幻自在な表情の変化、リズリカルなノリをしっかり感じさせて、あっという間にラストのアリアに至ります。

Aria 2:43-0:55-0:44-1:18-0:35-0:41-0:46-1:18-0:49-0:53-0:52-0:52-1:19-2:36-1:40-0:53-0:38-0:39-0:53-1:14-0:41-1:13-4:22-0:56-0:47-0:59-0:55-1:10-Aria 4:12

Ravel ラ・ヴァルス/Faure パヴァーヌ/Franck 交響詩「プシシェ」より「プシシェの眠り」「西風にさらわれるプシシェ」「プシシェとエロス」〜ポール・パレー/デトロイト交響楽団(1953年)・・・ラ・ヴァルスにはステレオ音源があったはず。こちらあまり話題にならないPaul Paray(1886ー1979仏蘭西)のモノラル音源、さすがMercury録音は臨場感たっぷりの鮮度、低音もしっかり効いてほとんど不足を感じさせませんでした。この時期、亜米利加の自動車の街のオーケストラは黄金時代を迎えて、デリケートなアンサンブル、さっぱり軽妙なサウンドに「ラ・ヴァルス」は浮き立つような小粋な風情に溢れました。(11:36)

Ravel ラ・ヴァルス/Faure パヴァーヌ/Franck 交響詩「プシシェ」より「プシシェの眠り」「西風にさらわれるプシシェ」「プシシェとエロス」〜ポール・パレー/デトロイト交響楽団(1953年)・・・ラ・ヴァルスにはステレオ音源があったはず。こちらあまり話題にならないPaul Paray(1886ー1979仏蘭西)のモノラル音源、さすがMercury録音は臨場感たっぷりの鮮度、低音もしっかり効いてほとんど不足を感じさせませんでした。この時期、亜米利加の自動車の街のオーケストラは黄金時代を迎えて、デリケートなアンサンブル、さっぱり軽妙なサウンドに「ラ・ヴァルス」は浮き立つような小粋な風情に溢れました。(11:36)

鬱蒼と静謐、フルートがピチカートに乗ってが哀しく遣る瀬ない「パヴァーヌ」も切ない名曲(4:55)

「Psyche」は9曲中3曲のみしか収録されないのは残念だけど、たしかステレオの再録音はなかったはず。ゆったり優雅に夢見るように、やがて情感が高まる「プシシェの眠り」(8:12)「西風にさらわれるプシシェ」は弦の動きが風を、木管がそれに煽られて宮殿へ運ばれる情景でしょうか(2:27)「プシシェとエロス」は雄弁な低弦とホルンが優雅に絡み合って、やがて輝かしい喜びに爆発する金管は軽やかな響きでした。ラストは寂しげに静かに収束。(6:58)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

滋賀県や京都はすごい雪みたいですね。こちらでも降るのでしょうか、雪に慣れていない地域なのでちょっぴり降っただけで交通は大混乱になるかも知れません。

いつも通りの早朝覚醒、朝一番にコンピューターの前に座っていたら、どうにも脚が寒い、ホットカーペットくらいでは追いつきません。エアコンを入れて凌ぎました。外は好天だし、そろそろ髪を短くカットしたいけれど、寒いから外に出たくありません。ストレッチだけはしたけれど、肩や背中はバリバリ、やはり花粉症なのか、微妙な風邪症状なのかようわかりません。女房殿がもらってきた大根一本が冷蔵庫に寝ていて、そろそろ怪しい。下茹でして軟らかくしてから、味付けして仕上げたけれど、なにか一味足りません。今朝の体重は66.3kg+200g。終日ほとんど身動きしなかった結末。

もう過ぎた話題だけれど、前伊東市長に出頭命令があったそう。次の市議選には出られるんでしょうか。諸行無常。右翼のアイドル杉田水脈さんは大阪より衆院選出馬、山本太郎さんは病から議員辞職だそう。いずれ、お役所の選挙投票準備事務局はいろいろタイヘンそうですね。

某大人気女優さんが薬物絡みで書類送検されたそう。逮捕じゃないから直接関与はしていないと思うけれど、どちらに転んでもしばらくはドラマや映画には出られないでしょう。スポンサーはそんなスキャンダルを嫌いますから。でも、テレビの影響力は落ちて、ネットフリックス辺りで復活という流れなんかな。もうテレビはほとんど見ていなくて、TVerに秋の新作ドラマをちょっぴり眺めても、ほとんど設定にムリがあったり、類型的だったり、けっこう一流の俳優さん揃えても流れがよろしくなかったり、筋書きの詰めが甘かったり、オモロない。唯一「元・科捜研の主婦」は、もともとの設定がパロディだし、いかにもカネ掛けられません!そんな風情を潔く感じました。苦労人・松本まりかさんもステキ。

Brahms ヴァイオリン協奏曲ニ長調(1954年)/Kreisler ウィーン奇想曲/美しきロスマリン/愛の喜び/愛の悲しみ〜リカルド・オドノポゾフ(v)/カール・バンベルガー/フランクフルト歌劇場管弦楽団/ジャン・アントニエッティ(p)・・・

Ricardo Odnoposoff(1914ー2004亜爾然丁)による魅惑の演目。先日のBachにも思わぬ端正な表現に感心したけれど、星の数ほど録音が存在する、浪漫の旋律溢れる屈指の難曲Brahmsも素晴らしい。ConcertHall録音を危惧したけれど、残響奥行きもそれなりに感じさせる良心的な音質でした。

Brahms ヴァイオリン協奏曲ニ長調(1954年)/Kreisler ウィーン奇想曲/美しきロスマリン/愛の喜び/愛の悲しみ〜リカルド・オドノポゾフ(v)/カール・バンベルガー/フランクフルト歌劇場管弦楽団/ジャン・アントニエッティ(p)・・・

Ricardo Odnoposoff(1914ー2004亜爾然丁)による魅惑の演目。先日のBachにも思わぬ端正な表現に感心したけれど、星の数ほど録音が存在する、浪漫の旋律溢れる屈指の難曲Brahmsも素晴らしい。ConcertHall録音を危惧したけれど、残響奥行きもそれなりに感じさせる良心的な音質でした。

Carl Bamberger(1902-1987亜米利加)も昔の廉価盤愛好家としては懐かしいもの。スケールの大きな管絃楽は、誠実なヴァイオリンと息を合わせて厚みがあってバランスもよろしい。ソロは神経質にならぬ音色にハデさはなく、余裕の技巧にそれは前面に立てぬ質実な表現と音色。いささか馴染み過ぎた旋律もいつになく新鮮に響きました。

第1楽章「Allegro non troppo」(21:59)第2楽章「Larghetto」(8:57)第3楽章「Rondo: Allegro」(8:01)

Kreislerのほうは録音情報が探せないけれど、良心的なモノラル録音。これも大好きな作品。維納風情の小粋なリズムを感じさせる小品は、極端な弾き崩しやルバートなど多用しない誠実。抑制を感じさせる美音でした。(4:02-1:59-3:33-3:40)

Wagner 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲/ジークフリート牧歌/楽劇「神々の黄昏」より「葬送行進曲」/歌劇「タンホイザー」序曲〜セルジウ・チェリビダッケ/ミュンヘン・フィル(1993年ライヴ)・・・Sergiu Celibidache(1912-1996羅馬尼亜)も亡くなって30年、ぼちぼち話題に上らなくなったような気もします。オーケストラの柔らかく素朴、暖かい響き、例の如し微速前進、イン・テンポを維持して煽ったり走ったりしない、微に入り細を穿つ入念な表現はあくまでクール。聴手に極度の緊張を強いて、これは唯一無二の表現でしょう。

Wagner 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲/ジークフリート牧歌/楽劇「神々の黄昏」より「葬送行進曲」/歌劇「タンホイザー」序曲〜セルジウ・チェリビダッケ/ミュンヘン・フィル(1993年ライヴ)・・・Sergiu Celibidache(1912-1996羅馬尼亜)も亡くなって30年、ぼちぼち話題に上らなくなったような気もします。オーケストラの柔らかく素朴、暖かい響き、例の如し微速前進、イン・テンポを維持して煽ったり走ったりしない、微に入り細を穿つ入念な表現はあくまでクール。聴手に極度の緊張を強いて、これは唯一無二の表現でしょう。

オペラを振らなった巨匠による勇壮な「マイスタージンガー」は、独逸民衆の素朴なドラマを期待させぬ粛々とした演奏。ワクワク感みたいなものはちょっと方向が違う神妙かつ緻密なもの。(1:06拍手-12:28-0:25拍手)

暖かい家族愛を感じさせる親密な「ジークフリート牧歌」は静謐、淡々。あまりの遅いテンポにいつ終わるとも知れぬ、陶酔の時間が過ぎ去ります。(23:47-0:26拍手)

劇的なクライマックスである「葬送行進曲」は怒涛の巨大なる追い込みに雄弁な迫力。そして消えるように終了(9:25-0:27拍手)

「タンホイザー」は慈しむように静謐かつデリケートな始まり。これが噛み締めるような遅いテンポ、アクセントは明晰、怜悧な情感のままもりもりとパワーを加えて、スケールはいっそう巨大。途中の優しい場面の対比表現もみごとに、ここではけっこうテンポの動きがありました。ティンパニの存在感が凄い。(16:57-1:04拍手)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日朝微妙な体調を押して、ストレッチとか短いYouTube体操をしつつ、市立体育館へ出掛ける準備をして・・・そこで思い当たったのは・・・これは花粉症乃至黄砂の影響?未だ1月だし風邪症状の延長かと思い込んでおりました。クリニックの処方には抗アレルギー剤もあって、以前の経験から自分には副作用がきつい。微熱っぽかったり(実際は平熱)倦怠感がひどかったり、もちろん洟水もその症状だったのでしょう。口内の状態もよろしくなくて、それはクスリの副作用かも。

冷たい風に耐えつつ体育館往復、トレーニングルームは常連メンバー少数、しっかり鍛えて気分は爽快でした。帰宅して洗濯≒フロの残り湯バケツ汲み鍛錬実施。今朝の体重は66.1kg現状維持。

寒波到来、大雪で東北新幹線は一時止まったそう。こちらもけっこう冷えます。ノーテンキに第2回HDDお釈迦事件より救えるものは救い、諦めるものは諦めて終了。初期化いたしました。救い出した音源の点検整理、そしてもちろん再聴の課題が残っております。哀しい経験だったけど、たくさん持ちすぎるが故の音楽に対する雑な向き合い方を深く反省、手持ちの音源の廃棄をいっそう意欲的に進めたいと思います。半分も救えなかったけれど、それでもお腹いっぱい状態。

世の中の動きには敏感じゃない、疎いほうだけれど、解散総選挙はぴんと来ておりません。気分が盛り上がっていない感じ。大阪府知事市長選はもっと微妙な?状態(主要政党は対立候補を立てないとか)。高市さんの「食品消費税2年間0%」政策は選挙向けリップ・サービス、自民党内部調整もできていないそう。つい最近のこれまでの発言とも違ってますし。唯一の成果は迷惑中国人観光客を一掃したことのみ、これから来たるべき経済的混乱への対策はどうなるのでしょう。自民党は狙い通り勝てるのか、中革連(?)の実効性や効果は。参政党国民民主党は噂通り伸ばすのか、少数政党はどうなるのか・・・NHK党は破産したとか、選挙には出ないんでしょうか。わずか数年前のブームはなんだったのでしょう。野次馬的興味はあります。

Chopin ピアノ協奏曲第1番 ホ短調(arr. Balakirev)〜フリードリヒ・グルダ(p)/エイドリア・ボウルト/ロンドン・フィル(1954年)・・・Friedrich Gulda (1930-2000墺太利)のレパートリーからちょっと外れるような?それはエイドリア・ボウルトも同様、ちょっと珍しい録音を拝聴いたしました。これが管弦楽が骨太強靭なBalakirev(1837ー1910露西亜)の編曲、グルダ24歳の記録は例の甘く揺れるような旋律はいつになく辛口に響いて、華やかさの欠片もない重厚、強靭な作品に生まれ変わりました。英DECCAのモノラル録音は期待ほどの鮮度に非ず、その印象もあってけっしてオススメできるような録音じゃないけれど、ほとんど重心の低い独墺系風に響いて、ある意味新鮮でした。

Chopin ピアノ協奏曲第1番 ホ短調(arr. Balakirev)〜フリードリヒ・グルダ(p)/エイドリア・ボウルト/ロンドン・フィル(1954年)・・・Friedrich Gulda (1930-2000墺太利)のレパートリーからちょっと外れるような?それはエイドリア・ボウルトも同様、ちょっと珍しい録音を拝聴いたしました。これが管弦楽が骨太強靭なBalakirev(1837ー1910露西亜)の編曲、グルダ24歳の記録は例の甘く揺れるような旋律はいつになく辛口に響いて、華やかさの欠片もない重厚、強靭な作品に生まれ変わりました。英DECCAのモノラル録音は期待ほどの鮮度に非ず、その印象もあってけっしてオススメできるような録音じゃないけれど、ほとんど重心の低い独墺系風に響いて、ある意味新鮮でした。

第1楽章「Allegro maestoso」(18:53)第2楽章「Romanza: Larghetto」(9:15)第3楽章「Rondo: Vivace」(9:05)

Handel ハープ協奏曲変ロ長調 HWV.294(シャルロッテ・バルツェライト(hp)/ニコル・マット/シュトゥットガルト室内管弦楽団/2004年)/Mozart フルートとハープのための協奏曲ハ長調 K.299(マルク・グローウェルス(fl)/ギゼレ・ヘルベルト(hp)/ベルナール・ラバディ/レ・ヴィオロン・デュ・ロワ/1994年)/Boieldieu ハープ協奏曲ハ長調(ユッタ・ツォフ(hp)/ジークフリート・クルツ/シュターツカペレ・ドレスデン/1981年)・・・Brilliantの寄せ集めハープ協奏曲集より。正直なところ、きらきらと可憐なハープの演奏個性の違いをほとんど理解しておりません。

Handel ハープ協奏曲変ロ長調 HWV.294(シャルロッテ・バルツェライト(hp)/ニコル・マット/シュトゥットガルト室内管弦楽団/2004年)/Mozart フルートとハープのための協奏曲ハ長調 K.299(マルク・グローウェルス(fl)/ギゼレ・ヘルベルト(hp)/ベルナール・ラバディ/レ・ヴィオロン・デュ・ロワ/1994年)/Boieldieu ハープ協奏曲ハ長調(ユッタ・ツォフ(hp)/ジークフリート・クルツ/シュターツカペレ・ドレスデン/1981年)・・・Brilliantの寄せ集めハープ協奏曲集より。正直なところ、きらきらと可憐なハープの演奏個性の違いをほとんど理解しておりません。

Handelは典雅に夢見るようにノンビリとした旋律。おそらくニコル・マットがHandelのオルガン協奏曲を録音した時に、

いっしょに録音したと類推。ハープ協奏曲が先、それをオルガン協奏曲(作品4-6)に編曲したものだそう。新しい録音なのに音質がちょっぴり硬いけれど、作品を堪能するには充分な演奏でしょう。「Andante-allegro」(4:19)「Larghetto」(5:31)「Allegro Moderato」(2:41)

Mozartは2008年に拝聴(写真はそれ)。当時収集した情報によるとLes Violons Du Royとは加奈陀の古楽器団体?とのこと。Marc Grauwels(1954-白耳義)は明朗、華やかににたっぷり歌って古楽器には聴こえない。Gisele Herbertは仏蘭西のハーピストとのこと。はこちらは音質もマイルドだし、浮き立つような愉悦に溢れたはぷの一番人気作品、そして素晴らしい演奏。「Allegro」(9:36)「Andantino」(8:10)「Rondo.allegro」(9:39)

Francois-Adrien Boieldieu(1775-1834仏蘭西)はBeethoven世代の音楽家。これは初耳作品だったかも、Berlin Classicsの音源でしょう。Jutta Zoff(1928-2019独逸)はシュターツカペレ・ドレスデンのメンバー。堂々たるたる古典的風情に雄弁、ハープの扱いもいっそう技巧的に、リズムの変化も多彩に快活劇的、なかなかの名曲。ドレスデンのサウンドは落ち着いて厚みもありました。既にディジタル時代の録音なのに、管弦楽には少々濁りを感じさせました。Allegro brillante(10:59)Andante lento(4:08)「Rondo,allegro agitato」ここは哀愁の激情が走るフィナーレ(7:03)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

寒波襲来。これから先こちらも冷えるようです。

せっかくの好天、しかも体重増傾向だから、できればウォーキングに出掛けたいけれど、微妙な体調不良だからムリできません。女房殿は午前中平日介護生活に戻ったけれど、ストレッチと短いYouTube体操済ませたあと、じっとコタツに隠ってぼんやりしておりました。微熱を感じるけれど、実際は平熱、洟水痰の絡みも服薬しているので症状は抑えられているけれど、倦怠感はあります。これから市立体育館に出掛けるつもりだけれど、大丈夫でしょうか。今朝の体重は66.1kg▲450g。身動きが取れないので、第2回HDD挙動不審事件より、大物圧縮ファイルの救出作業を続けておりました。思わぬ成功もその物量にちょっぴり閉口気味。

体調絡みの話題だけれど、高血圧の基準は日本だけ厳しいというのはほんまですか?どんな年齢でも130超えたら一刀両断→降圧剤処方へ。たしかに200とかさすがにその辺りはあかんやろが、昔と違って栄養状態が改善された現在は「血管が破れる」ことは減って、少ないんだそう。降圧剤には副作用もあるとか(目眩とかふらつき、頭痛など)その辺りのロジックは専門家じゃないので詳細理解していないけれど、ムリムリ血圧を下げるのは、もともとの高血圧の要因を改善するものではないのは理解できます。

華麗なる加齢に血管は劣化してどうしても血圧は上がることでしょう。正しいのかどうかは定かではないけれど、150くらいは正常値といった動画も拝見いたしました。自分はコレステロール値は正常、但し、2025年は血圧は基準値より高めに推移して、隔日運動後に計測しているけれど、130以下には滅多になりませんでした。さて、それはどうなのか。

衆議院は解散総選挙へ。各陣営各々思惑はあるようだけど、じっさいはどうなるのでしょうか。自民党は既に浮動票頼みの政党に、いくらネットで話題になっても選挙と云うのはリアルな選対事務局の動きが大勢を決めるとか。前回参院選では自民党批判票は参政党と国民民主党に流れて、立憲民主党は苦戦したそう。今回は自民党の現場での手足となっていた公明党が立憲と手を組んで、それはブームにはなり得ないとは思うけれど、リアルな活動は実際どうなるのか。裏金議員や旧統一教会と関係の深かった議員前議員の禊はほんまに済んだのか・・・注目点は色々あります。場末のヒマな爺はなんの社会への影響もないけれど、良く考えて投票はするつもり。食品の消費税は2年間期間限定だけど、下げてくださるそう。ほんまか。

M.Haydn トランペット協奏曲 ニ長調 / トランペット協奏曲ハ長調 P. 34 /L.Mozart トランペット協奏曲ニ長調 /K.H.Biber(1681-1749墺太利)クラリーノ・ソナタ ハ長調 / クラリーノ・ソナタ ニ長調 / クラリーノ・ソナタ ハ長調 / 4本のトランペット、弦楽、ティンパニと通奏低音のためのソナタ */ パスカリス・ソナタ / クラリーノ、4つのトランペット、3つのヴァイオリン、ティンパニと通奏低音のためのソナタ* / H.I.F.Biber(1644-1704墺太利)6声のバレット 〜オットー・ザウター(tp)/ニコル・マット/ カペラ・イストロポリターナ/フランツ・ワグナーマイヤー(tp)*(2006年)・・・ Otto Sauter (1961-独逸)は日本での知名度さておき、Brilliantに大量の録音をしている腕利き。以前にTelemannの妙技を拝聴して感心しておりました。ここでもマイルドな音色に高音の細かい音型に超絶技巧をたっぷり堪能させてくださいました。

M.Haydn トランペット協奏曲 ニ長調 / トランペット協奏曲ハ長調 P. 34 /L.Mozart トランペット協奏曲ニ長調 /K.H.Biber(1681-1749墺太利)クラリーノ・ソナタ ハ長調 / クラリーノ・ソナタ ニ長調 / クラリーノ・ソナタ ハ長調 / 4本のトランペット、弦楽、ティンパニと通奏低音のためのソナタ */ パスカリス・ソナタ / クラリーノ、4つのトランペット、3つのヴァイオリン、ティンパニと通奏低音のためのソナタ* / H.I.F.Biber(1644-1704墺太利)6声のバレット 〜オットー・ザウター(tp)/ニコル・マット/ カペラ・イストロポリターナ/フランツ・ワグナーマイヤー(tp)*(2006年)・・・ Otto Sauter (1961-独逸)は日本での知名度さておき、Brilliantに大量の録音をしている腕利き。以前にTelemannの妙技を拝聴して感心しておりました。ここでもマイルドな音色に高音の細かい音型に超絶技巧をたっぷり堪能させてくださいました。

これは手許に溢れかえる音源の点検整理を日々続けて(再)発見したほぼ初耳のトランペット作品集。Clarinoとはクラリネットの語源となった小型のトランペット(高音域担当)とは初めて知りました。Biberは親子で二人活躍していたというのも新たな知識。

Nicol Matt(1970ー独逸)は合唱畑に活躍し、Brilliantには協奏曲伴奏にも多く録音をしておりました。Cappella Istropolitana(ブラティスラヴァ)は1981年創立のモダーン楽器アンサンブル、NAXOS辺りの録音が多いから廉価盤専門みたいなイメージだけれど、ここでは残響豊かにしっとり、低音もしっかり効いた極上の音質、落ち着いた瑞々しい親密な小編成、バロック〜古典の世界は爽やかに典雅でした。

個別の作品云々するほどの音楽知識もないけれど、息子Biberのティンパニが入る作品など、なかなかメリハリと迫力があって愉しいもの。ラストの父Biberによる「Ciacona」はBach辺りが脳裏にあると、なんと牧歌的に静かな世界でしょうか。

Michael Haydn/Trumpet Concerto in D/Adagio(4:38)Allegro(2:58)

Trumpet Concerto No. 1 in C/Adagio(4:47)Allegro molto(4:38)

Leopold Mozart/Trumpet Concerto in D/Adagio(6:16)Allegro moderato(5:57)

Karl Heinrich Biber/Clarino Sonata in C/Allegro assai(2:52)Aria: Piu Andante(1:28)Presto(1:25)

Clarino Sonata in D/Vivace(2:12)Adagio(040)Finale: Allegro(2:51)

Clarino Sonata in C/Allegro(1:39)Adagio(050)Presto(2:10)

Sonata for 4 Trumpets, Strings, Timpani and Continuo/Un poco allegro(1:50)Adagio(1:19)Finale: Presto(2:02)

Sonata Paschalis(3:53)

Sonata for Clarino, 4 Trumpets, 3 Violins, Timpani and Continuo/Presto(1:22)Adagio(0:58)Presto(2:42)

Heinrich Ignaz Franz von Biber/Balletti a 6/Sonata(2:24)Allamanda(1:15)Amener(1:40)Aria(1:28)Balletto(0:37)Trazza(0:55)Gavotte(0:56)Canario(0:48)Amoresca(0:42)Sarabanda(0:56) Gagliarde(0:54)Ciacona(2:35)

R.Strauss 交響詩「ドン・キホーテ」(大管弦楽のための騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲)〜エイドリアン・ボウルト/ジャクリーヌ・デュ・プレ(vc)/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(1968年)・・・Jacqueline du Pre(1945-1987英国)当時23歳が残した一発録りセッション録音とのこと。音質は良好。Adrian Boult(1889ー1983英国)79歳は矍鑠として例の如く剛直に立派なな統率に疑念なく、若きチェリストはヴィヴィッド変幻自在な表情にたっぷり歌って、スケールが大きい。

R.Strauss 交響詩「ドン・キホーテ」(大管弦楽のための騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲)〜エイドリアン・ボウルト/ジャクリーヌ・デュ・プレ(vc)/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(1968年)・・・Jacqueline du Pre(1945-1987英国)当時23歳が残した一発録りセッション録音とのこと。音質は良好。Adrian Boult(1889ー1983英国)79歳は矍鑠として例の如く剛直に立派なな統率に疑念なく、若きチェリストはヴィヴィッド変幻自在な表情にたっぷり歌って、スケールが大きい。

掴みどころのない作品旋律も、筋書きを追いながら、そのユーモラスな妄想とリアルな描写を想像するのも楽しいもの。1898年初演、カッコよく勇壮な「英雄の生涯」(1899年初演)と対になって、こちら自虐的に情けないカンチガイ爺だけど、ラストの隠棲の結末は一緒なのですね。

「ラ・マンチャの男は騎士道物語を読んで妄想する」(6:03)「冒険に出る(ドン・キホーテの主題はチェロ、サンチョ・パンサはヴィオラ)」(2:13)「風車を巨人と思い込んで戦いを挑む」(3:03)「羊の群れをアリファンファロン大王の軍隊と勘違いして戦闘を挑む」(1:42)「騎士と従者の対話」(8:20)「懺悔者が携える聖像を誘拐された貴婦人だと思い込み、助け出そうとする」(1:55)「架空の恋人ドルシネア姫への思いに耽る」(1:13)「田舎娘をドルシネア姫だと思い込む」(4:50)「木馬に空中を騎行し、巨人退治に夢中になる」(1:22)「小舟は転覆してずぶぬれ」(1:06)「二人の修行僧に闘いを挑む」(1:57)「月の騎士との決闘でドン・キホーテは大地の打ちのめされる」(4:18)「ドン・キホーテは最後の日々を瞑想の中で過ごす。やがてドン・キホーテの死」(6:01/団員から思わず拍手にも納得)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

また、一週間のサイクルが始まります。

昨日日曜も好天、気温も14度Cくらい迄上がったみたい。朝一番市立体育館に出掛ける途中、大学の前を通り掛かると「統一テスト」だったのですね。毎年インフルエンザが流行ったり、雪国では大雪と厳しい寒さに受験生を苦しめてきたけれど、こちらではその心配はなさそうです。トレーニングルームは少数の常連と若い人たちがけっこう鍛えていて、幸い自分は筋トレマシン半分以上終えたところに押し寄せたので、スムースにいつものメニューを消化できました。やや体調不良に服薬中、マスク必須に鍛えて幸い、全身への快い手応えを感じました。帰宅してしっかり洗濯、昼食夕食を仕立てたのもいつものこと。今朝の体重は66.55kg+600g。昼夜しっかり喰ったと云え増え過ぎ。それよりどうも風邪症状が復活したような・・・?体育館からの帰り2km、ちょっと汗ばんだまま歩いたからか。

大学時代の親しい先輩同輩後輩は全国に散ってLINEの遣り取りをしているけれど、華麗なる加齢に話題はどうしても病自慢になりがち。定期的に集まっての呑み会も「生存確認」みたいなもの。そろそろアラ古希、ぼちぼち健康寿命がヤバい世代に差し掛かって、お亡くなりになったり、重い病や怪我の手術の話題も増えております。人数はけっこう多いので、数日前「誰それさんが亡くなった」との知らせも名前のみ、おそらく二度ほど会っていても、なんせ一回り上、顔が思い出せません。こうして、徐々に知り合いが周りから消えていくのやろなぁ。寂しいものです。

Albeniz ピアノ協奏曲第1番イ短調(幻想的協奏曲)/de Falla スペインの庭の夜〜アルド・ チッコリーニ(p)/エンリケ・バティス/ロイヤル・フィル(1984年)・・・Albenizは初耳。初演は1887年、管弦楽担当はTomas Breton(1850ー1923西班牙)とか、詳細経緯はわかりません。こんな魅惑の作品があったことさえ知りませんでした。Aldo Ciccolini(1925-2015伊太利亜)のタッチは輝かしく華やか。管弦楽はちょっぴり濁り気味に響いて残念な音質でした。

Albeniz ピアノ協奏曲第1番イ短調(幻想的協奏曲)/de Falla スペインの庭の夜〜アルド・ チッコリーニ(p)/エンリケ・バティス/ロイヤル・フィル(1984年)・・・Albenizは初耳。初演は1887年、管弦楽担当はTomas Breton(1850ー1923西班牙)とか、詳細経緯はわかりません。こんな魅惑の作品があったことさえ知りませんでした。Aldo Ciccolini(1925-2015伊太利亜)のタッチは輝かしく華やか。管弦楽はちょっぴり濁り気味に響いて残念な音質でした。

第1楽章「Allegro ma non troppo」大仰に劇的な管弦楽の叫びから始まって、やがてきらきらとデリケートなピアノがそっと哀しく歌います。これは魅惑の切ない西班牙の情緒たっぷり、やがて牧歌的な風情にソロと管弦楽の対話が続いて、夢見るようにデリケート、名残惜しい旋律は絶品。(11:37)

第2楽章「Reverie e Scherzo」のんびりとしたホルンが歌って、淡々としたピアノがつぶやきます。ここは安らぎの落ち着いた空気が流れて、途中からがらりと雰囲気変わって快活劇的にテンポ・アップ(6:30)

第3楽章「Allegro」その風情のままフィナーレに突入。爽やかな空気が流れるような爽快な表情に、ピアノも軽快にリズミカルでした。(6:13)

「スペインの庭の夜」は1916年に初演された西班牙の漆黒の湿度の高いイメージ濃密な作品。こちらは大人気作品だから録音はたくさんあるけれど、これは絶品の完成度でしした。こちらのほうが音質状態は少々ましな感じ。

「ヘネラリーフェにて(En el Generalife)」ピアノは浮き立つように囁き、遠いホルンが包みこんで空気は闇に沈み、やがて妖しい情熱の高まりとともにリズムが躍動します。やがて高揚は過ぎ去って寂しく終結。(10:25)

「はるかな踊り(Danza lejana)」怪しい風が過ぎ去るようなさらさらとした始まりから、激情したリズムに至って熱気は高まります。輝かしいピアノのタッチはきらきら華やかに、そして陰影豊か。(5:08)

「コルドバの山の庭にて(En los jardines de la Sierra de Cordoba)」激しい情熱を刻むリズムの疾走、高らかに、自在に詠嘆の旋律を刻むピアノと、それに呼応して絶叫する金管。うねうねと込み上げる切ない情感といや増す遣る瀬なさ、それがやがて潮が引くように消えていく最高のフィナーレ。(8:15)

J.C.Bach クラヴィーアとフルートのためのソナタ集第1番ニ長調 作品16-1/第2番ト長調 作品16-2/第3番ハ長調 作品16-3/第4番イ長調 作品16-4/第5番ニ長調 作品16-5/第6番ヘ長調 作品16-6〜イングリット・ヘブラー(fp)/クルト・レーデル(fl)(1970年)・・・Bachの息子たちの作品はちょっと苦手として、末息子Johann Christian Bach(1735-1782独逸)のシンフォニアを少々聴いたくらい、Mozartにも影響を与えているそう。そのシンプルに軽快な風情は初期のそれを連想させました。1779年出版、ヴァイオリンまたはフルートのオブリガート付きピアノ・ソナタとのこと。12曲のうち最初の6曲を拝聴。懐かしいIngrid Haeble(1929-2023墺太利)Kurt Redel(1918-2013独逸)も過去の人になりました。素朴に親密なフォルテピアノ(ハンマーフリューゲル)と、おそらくはモダーン楽器だけどヴィヴラートの少ない、控えめに暖かいフルートが対話して、どれも小ぶりに累計的な2楽章。陰影とか劇的変化はほとんどない穏健な快活、快い愉悦の時間が流れて・・・やがて眠くなるほど・・・ステキ。

J.C.Bach クラヴィーアとフルートのためのソナタ集第1番ニ長調 作品16-1/第2番ト長調 作品16-2/第3番ハ長調 作品16-3/第4番イ長調 作品16-4/第5番ニ長調 作品16-5/第6番ヘ長調 作品16-6〜イングリット・ヘブラー(fp)/クルト・レーデル(fl)(1970年)・・・Bachの息子たちの作品はちょっと苦手として、末息子Johann Christian Bach(1735-1782独逸)のシンフォニアを少々聴いたくらい、Mozartにも影響を与えているそう。そのシンプルに軽快な風情は初期のそれを連想させました。1779年出版、ヴァイオリンまたはフルートのオブリガート付きピアノ・ソナタとのこと。12曲のうち最初の6曲を拝聴。懐かしいIngrid Haeble(1929-2023墺太利)Kurt Redel(1918-2013独逸)も過去の人になりました。素朴に親密なフォルテピアノ(ハンマーフリューゲル)と、おそらくはモダーン楽器だけどヴィヴラートの少ない、控えめに暖かいフルートが対話して、どれも小ぶりに累計的な2楽章。陰影とか劇的変化はほとんどない穏健な快活、快い愉悦の時間が流れて・・・やがて眠くなるほど・・・ステキ。

Sonate No 1 En Re Majeur/Allegro Assai(4:32)Andante Grazioso(4:51)

Sonate No 2 En Sol Majeur/Allegretto(4:30)Andante Grazioso(2:19)

Sonate No 3 En Ut Majeur/Allegro(4:41)Tempo Di Minuetto(3:25)

Sonate No 4 En La Majeur/Allegretto(4:49)Pastorale (Non Tanto Allegro)(3:37)

Sonate No 5 En Re Majeur/Allegro Com Spirito(4:26)/Rondo (Allegretto)(3:44)

Sonate No 6 En Fa Majeur/Allegretto(3:25)Allegretto(4:16)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日土曜も佳い天気。昨日同様季節外れの暖かさでした。

ストレッチと3分ほどのYouTube体操済ませて、前日くらいから体調は微妙、熱はないけれど洟水痰の絡み悪化、持病である尿酸値のクスリも切れそうだったので、行きつけのクリニック迄ウォーキングしました。入り口は既にけっこうな列、週末を迎えてお仕事現役世代は正月疲れが出る頃でしょうか。待ち時間のうちに途中抜け出して、お隣の業務スーパーに買い物を済ませました。対処療法のクスリ処方をいただいて、症状を抑えつつ、できるだけ睡眠を摂って、身体を鍛えて調子を戻しましょう。今朝の体重は65.95kg+400g。

先日女房殿と交換したスマートウォッチだけど、自分の方は問題なくスマホアプリとベアリングができて、LINEのお知らせなと表示されるようになりました。ところが・・・

女房殿スマホアプリのほうは認識されない。Bluetoothには認識されてもアウト。それに慣れぬOPPOのスマホはどうも使い勝手が違って上手く対応できません。もしかして前のスマートウォッチのペアリング情報が残ったままなのか。もうちょっとお勉強が必要です。スマホの扱いはずっと苦手。

Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」〜レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル(1964年)・・・1953年録音のコメントはあるけれど、エネルギッシュなステレオ録音は初耳かも?暑苦しいほどの情熱、ニューヨーク・フィルは明る(暑苦し)過ぎる音色とエネルギー、その重量感。独墺系とはまったく異なるAmericanなパワーと輝かしい勢いたっぷり、46歳壮年の意欲体力がしっかり、これはこれでひとつの立派な個性でしょう。Leonard Bernstein(1918-1990亜米利加)は大人気だったけれど、Beethovenには独墺系本場もん信仰が多い日本では見向きもされんAmerican録音だったかも。音質はかなり優秀、ニューヨーク・フィルの実力最大限発揮な演奏でしょう。

Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」〜レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル(1964年)・・・1953年録音のコメントはあるけれど、エネルギッシュなステレオ録音は初耳かも?暑苦しいほどの情熱、ニューヨーク・フィルは明る(暑苦し)過ぎる音色とエネルギー、その重量感。独墺系とはまったく異なるAmericanなパワーと輝かしい勢いたっぷり、46歳壮年の意欲体力がしっかり、これはこれでひとつの立派な個性でしょう。Leonard Bernstein(1918-1990亜米利加)は大人気だったけれど、Beethovenには独墺系本場もん信仰が多い日本では見向きもされんAmerican録音だったかも。音質はかなり優秀、ニューヨーク・フィルの実力最大限発揮な演奏でしょう。

浪漫派の幕開けを告げるパワフルに巨大な作品は1804年初演、古典的二管編成だけど巨大なスケールを感じさせる名曲中の名曲。Beethovenの交響曲中、これが一番好き。但し、Beeやんは精神が落ち込んでいる時には聴けません。

第1楽章「Allegro con brio」きらきら輝かしくデーハーなサウンドに、エネルギッシュな推進力、提示部は繰り返し有。独墺系渋いサウンドや”精神性”みたいなものを期待すると、こちら剥き出しのパワーに一気呵成、アンサンブルの細部を整えることより情熱優先!な汗水演奏、この表現を受け付けない方も多いと類推いたします。(17:00)

第2楽章「Marcia funebre: Adagio assai」粘着質に重い、深刻な足取り、内に秘めた情熱を入念に噛み締めた葬送行進曲。情感の高まりに爆発する場面のサウンドは明るく、輝かしいもの。(15:17)

第3楽章「Scherzo: Allegro vivace」賑やかに重量級、荒っぽく、噛み締めるようなスケルツォ。やや抑制気味のホルンには満足できました。(6:08)

第4楽章「Finale: Allegro molto」怒涛の快速とタメにフィナーレの開始。テンポは思わぬ速めのテンポに主題提示、響きはちょっと濁るけれど、その勢いのまま変奏曲はパワーと、いや増すダメ押しの熱気を加えました。そんな熱狂に聴手が入れ込めるか、共感できるか。日常座右に置いて・・・リファレンスにはなり得ぬ存在かもしれないけれど、こんな情熱の発露は最近見られなくなった貴重なものでしょう。体調整えて拝聴すべき熱血演奏。(11:21)

Tchaikovsky ヴァイオリン協奏曲ニ長調(ハインリヒ・ホルライザー)/Bruch ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調/Sibelius ヴァイオリン協奏曲ニ短調(ヤッシャ・ホーレンシュタイン)〜イヴリー・ギトリス(v)/ウィーン交響楽団(1954-1957年)・・・20年ぶりの拝聴。Ivry Gitlis(1922ー2020以色列)は当時未だご存命でした。この間第2回HDDお釈迦事件にヴァイオリン関係の音源をほとんど失って、幸いこの音源はすぐに再入手出来。(前回拝聴当時未入手だったBerg/Hindemith/Stravinskyも追加)演奏個性のイメージはほとんど変わっていないけれど、久々に拝聴したらモノラルでも解像度高いリアルな音質に驚き!たっぷり濃厚な名曲旋律3曲揃えて、ギトリスの鮮やかな技巧とクサい節回しを堪能できました。オーケストラの伴奏も燃えるような立派な伴奏に寄り添って文句なし。

Tchaikovsky ヴァイオリン協奏曲ニ長調(ハインリヒ・ホルライザー)/Bruch ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調/Sibelius ヴァイオリン協奏曲ニ短調(ヤッシャ・ホーレンシュタイン)〜イヴリー・ギトリス(v)/ウィーン交響楽団(1954-1957年)・・・20年ぶりの拝聴。Ivry Gitlis(1922ー2020以色列)は当時未だご存命でした。この間第2回HDDお釈迦事件にヴァイオリン関係の音源をほとんど失って、幸いこの音源はすぐに再入手出来。(前回拝聴当時未入手だったBerg/Hindemith/Stravinskyも追加)演奏個性のイメージはほとんど変わっていないけれど、久々に拝聴したらモノラルでも解像度高いリアルな音質に驚き!たっぷり濃厚な名曲旋律3曲揃えて、ギトリスの鮮やかな技巧とクサい節回しを堪能できました。オーケストラの伴奏も燃えるような立派な伴奏に寄り添って文句なし。

Tchaikovsky ヴァイオリン協奏曲ニ長調は1881年初演。評論家エドゥアルト・ハンスリックはその豊かな民族色に辟易し「悪臭を放つ音楽」と評したそう(Wikiより)ある意味それは正鵠を射て、本場濃厚な豚骨ラーメンは臭い!みたいな、病みつきになる魅力に溢れた作品。かつて若い頃は苦手として、最近ますますこの作品の魅力に取り憑かれております。詳細理解していないけれど、これはおそらくカット有版(オリジナル版最初の録音はギドン・クレーメル/1979年なんだそう)Heinrich Hollreiser(1913-2006独逸)の伴奏も入念な仕上げでした。

第1楽章「Allegro Moderato」露西亜風粘着質な表現ではないけれど、蠱惑のセクシーなヴァイオリンはヴィヴラートたっぷり揺れて、微に入り細を穿つエッチな表情と節回しに煽って魅了されます。(16:02)

第2楽章「Canzonetta」はそっと優しく、寂しく、懐かしい緩徐楽章。思いっきり抑制して、思い入れたっぷりに鼻声の弱音がしみじみと歌います。(6:06)

第3楽章「Finale: Allegro; Vivacissimo」風雲急を告げるオーケストラのぶちかましからたっぷり、低音にヴァイオリンが詠嘆して・・・一気呵成快速のフィナーレが疾走します。その曖昧さのないテクニックが鮮やかなこと! やがて哀愁甘美な旋律が粛々と歌って、ここの音色も蠱惑(人の心を乱しまどわすこと。たぶらかすこと)いや増すスピードは爽快に全曲を締め括りました。最高。(7:32)

Bruch ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調は1866年初演、1868年現在の形に改定されたとそう。たっぷり浪漫の旋律が劇的に歌う爽快な人気作品。

第1楽章「Allegro Moderato」遠いティンパニと木管の呼びかけに、遣る瀬ないヴァイオリンが呼応する静かな始まり。やがていかにも重音が難しそうなソロが嘆いて、表情は思っきり大仰にセクシーな音色に歌います。(7:45)

第2楽章「Adagio」魅惑の清潔な旋律が端正に、静かに高揚する緩徐楽章。ギトリスの音色はいつも変幻自在、たっぷりセクシーでした。(7:50)

第3楽章「Finale: Allegro Energico」ト長調に情熱的な躍動するフィナーレ。丁々発止の技巧炸裂!あざとい低音の節回しやラストのテンポ・アップもも最高に盛り上がるところ。(6:12)

Sibelius ヴァイオリン協奏曲ニ短調は1904年初演、1905年改定され現在の姿になったのだそう。Sibeliusらしい清涼な情景に表情豊かに劇的濃厚な浪漫が漂う名曲。これはちょっぴり音質が落ちます。ホーレンシュタインの暗い響きのオーケストラは上々。

第1楽章「Allegro Moderato」そっと弱音に呟いて、辺りの様子を伺うような暗鬱な始まり。速めのテンポに細かい音型は、前のめりの技巧と情熱、荒涼とした切迫感が続きます。カデンツァは辛口に厳しい表情でした。(14:03)

第2楽章「Adagio Di Molto」懐かしく、落ち着いた緩徐楽章。ここもギトリスは表情豊かに妖しい節回しは情念たっぷり感じさせるところ。(7:01)

第3楽章「Allegro Ma Non Tanto」ティンパニと低弦が力強い付点のリズムを刻み続けて、暗い情熱のフィナーレ。いかにも難解な曲想を超絶技巧駆使してバリバリとクリアしていきました。(6:54)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

週末を迎えました。

昨日は好天。気温も上がって雲ひとつない空はちょっぴりくすんで、それは黄砂の影響なのでしょう。いつも通りの浅い眠りに早朝覚醒、体調はいまいち、ストレッチと短いYouTube体操済ませて市立体育館へ。平日なので常連メンバーも少なく、いつも通りのゆる筋トレを実施していたら、汗の出方がいつも違って、もうヘロヘロ。しっかり鍛えて帰宅してから洗濯を済ませました。今朝の体重は65.55kg▲600g。これは昼に冷蔵庫危うい在庫消化したら、あまりに不味く、しかも喰いすぎ、食欲なく夕食を否応なく抜いたため。規則正しい食生活は重要です。ちゃんと蒸気吸入したのに、痰の絡み悪化、微熱の自覚もあって本日これより通院が必要です。

女房殿は平日介護生活を終えて、昼からこども食堂のボランティアに出掛けました。自分は引き隠って第2回HDD挙動不審事件より音源救出作業継続中、圧縮ファイルごとに、思わぬ100%復活、半分ほど救出、全滅(涙)など悲喜こもごも、いずれ忘れていたものがほとんど、思わぬ発見がノーミソへの刺激になっております。たいてい「マーフィの法則」=復活して欲しいと願う音源ほど、それは叶わないもの。問題はむしろ溢れかえる音源の山に聴手の集中力が続かないことでしょう。昨日は大物Haydn交響曲全集2種(mp3なので)思い切って、泣く泣く廃棄いたしました。

政局は一気に解散総選挙へ。公明党抜きの自民党の選挙の実務作業、高市内閣人気の実態と自民党への投票行動につながるか否か。裏金議員や旧統一教会に支援された人は復活するのか。頓珍漢な維新は相変わらず大阪では強いのか。参政党と国民民主党は噂通りブームが続くのか、中道改革連合とやらは立憲民主党の内部分裂を孕んで、実践的な効果を生むのか。左翼系の退潮は続くのか・・・自分はもうちょっとお勉強を深めて、投票まで冷静に判断しましょう。中国の一連の行動は不快だけど、大切なのは目先のワン・イッシュー判断に非ず、まずは生活のことを考えてくださるところを見極めましょう。ガースーも志位さんも引退するそう。引き時は大切ですよ。

Mozart 交響曲第31番ニ長調K.297/300a「パリ」/交響曲第39番 変ホ長調K.543〜ヨゼフ・クリップス/ウィーン・フィル(1951年)・・・Josef Krips(1902ー1974墺太利)のMozartは後年のコンセルトヘボウとの再録音が有名でしょう。こちらは英DECCAとの旧録音、モノラルでもかなり状態のよろしい音質でした。例の如く唯一無二、アクセントを強調しない優しくマイルド、穏健な風情は馴染みの個性でした。

Mozart 交響曲第31番ニ長調K.297/300a「パリ」/交響曲第39番 変ホ長調K.543〜ヨゼフ・クリップス/ウィーン・フィル(1951年)・・・Josef Krips(1902ー1974墺太利)のMozartは後年のコンセルトヘボウとの再録音が有名でしょう。こちらは英DECCAとの旧録音、モノラルでもかなり状態のよろしい音質でした。例の如く唯一無二、アクセントを強調しない優しくマイルド、穏健な風情は馴染みの個性でした。

交響曲第31番ニ長調K.297/300a「パリ」は1778年パリにて初演。二管編成にティンパニ、初めてクラリネットを使用した交響曲とのこと。強弱を高調して巴里の聴衆の好みに合わせた、躍動するヴィヴィッドな作品。

第1楽章「Allegro vivace」予想通り、リズムのエッジを強調しない、中庸の力の入れ方にバランス重視の始まり。穏健な躍動と推進力に不足を感じさせぬエレガントな流れが快いもの。(7:32)

第2楽章「Andantino」6/8拍子の優雅な緩徐楽章。微笑みを浮かべて淡々、さらさらと落ち着いた表現でした。(5:08)

第3楽章「Allegro」テンポはゆったりめ、強弱や表情の対比に聴衆が大受けするところにも、肩の力は入っておりません。過不足のない、耳目を驚かせない、諄々とした説得力は充分。(4:04)

交響曲第39番 変ホ長調K.543。こちら編成にオーボエを欠いてクラリネットが活躍します。牧歌的にシンプル、典雅な作品。

第1楽章「Adagio - Allegro」堂々たる序奏もずいぶんと抑制が効いて、ウィーン・フィルの木管が優雅に響きました。溌溂とした主部もそっと始まって、剛→軽妙な疾走の対比を強調しない、じょじょに、いつの間にか熱を加えていく流れは典雅そのもの。提示部繰り返し有。(8:57)

第2楽章「Andante con moto」とっても静かに、そっとデリケートに揺れる付点のリズム。途中の暗転の対比も強調しない優しさ、ここも魅惑の木管が続きました。(8:23)

第3楽章「Menuetto: Allegretto」闊達なリズムを刻む傑作メヌエットもまったりとした歩み。トリオは素朴に安寧ののクラリネット登場、ここは天使の詩ですよ。(4:16)

第4楽章「Finale: Allegro con spirito」軽妙な細かい音型に始まるフィナーレはノリノリ。だけど呟くように声高に叫ばない、爽やかな風が吹くような締め括りでした。(4:13)

Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)〜渡邉暁雄/日本フィル(1959年)・・・渡邉暁雄さん(1919-1990日本)による六十数年前のライヴ、オン・マイクっぽくて残響奥行きは不足に乾き気味、平板だけどかなり明晰な音質。リアルだけれど大太鼓はなんとも牧歌的に響きました。虚心に、先入観なしに向き合おうとは思うけれど、現在では人気作品だけど当時は作品受容が進んでいない頃のはず、その意欲的な取り組みに敬意を込めて感慨深い演奏でした。オーケストラの技量も研ぎ澄まされていると言い難い素朴、後半に向けて疲れた感じもありました。それでも渡邊さんの統率はなんとも味わいある誠実、作品の愉悦や華やかさ、巧まざるユーモア、前向きの意欲も感じさせて幾度も聴きたい演奏でした。

Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)〜渡邉暁雄/日本フィル(1959年)・・・渡邉暁雄さん(1919-1990日本)による六十数年前のライヴ、オン・マイクっぽくて残響奥行きは不足に乾き気味、平板だけどかなり明晰な音質。リアルだけれど大太鼓はなんとも牧歌的に響きました。虚心に、先入観なしに向き合おうとは思うけれど、現在では人気作品だけど当時は作品受容が進んでいない頃のはず、その意欲的な取り組みに敬意を込めて感慨深い演奏でした。オーケストラの技量も研ぎ澄まされていると言い難い素朴、後半に向けて疲れた感じもありました。それでも渡邊さんの統率はなんとも味わいある誠実、作品の愉悦や華やかさ、巧まざるユーモア、前向きの意欲も感じさせて幾度も聴きたい演奏でした。

「The Shrovetide Fair」(10:10)「Petrushka's Room」(4:26)「The Moor's Room」(6:47)「The Shrovetide Fair (Toward Evening)」(13:29/拍手も盛大ではない・・・感じ)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日は佳い天気。早朝覚醒したけれど、それはいつものこと。自家製ヨーグルトを仕込んでから、ストレッチと短いYouTube体操済ませてご近所スーパーに出掛けたのは、キウイとかバナナ、チーズ、野菜が切れていたから。もちろんウォーキングも兼ねておりました。大根が旬で比較的安いので、先日下茹を覚えて柔らかく味付けしました。首筋や腰辺りがバリバリ、これからしっかり鍛えて体調を整えましょう。今朝の体重は66.15kg▲400g。

年末年始の体調不良から快復しても、ちょっぴり気分的に落ち込んでおります。

詳しくは書かないけれど、 ひとつは海外に住まう日本人男性が御当地の女性と結婚し、仲睦まじく日本の文化を紹介する動画を愉しみにして、しばらく更新が中断。じつは離婚に至ったと、同居する妹夫婦(夫は日本人)より各々報告が ありました。

浮気とかDV、経済問題とは無縁、夫は物静かであり、料理の腕前もみごとな方。奥様は感情の起伏が激しいと類推、おそらくは文化の違い、思いのすれ違い、冷静に抑制され思慮深い性格であるが故に、ある時点で臨界点を超えたのではないか、とのこと。夫婦間のことは端からは云々できぬものです。愛情に溢れ、シアワセに充ちた過去動画はもうツラくて見られません。

もうひとつは20年以上?長いネット上での知り合いは自分よりもうちょっと齢上。奥様が病を得られて入院、そして退院、自宅介護生活を送る日々をブログに拝見しておりました。「妻の容態の急変がいつ起こってもおかしくない 」「苦痛を取り除くように努めることが第一 」「在宅でのターミナルケアの意義 」など言及され、症状は重篤であることが理解できました。その切なさに胸が押しつぶされるような思いに至っております。

現在女房殿は婆さん(96歳)平日泊まり込み介護中。昨日「いつまで続くのか」そう嘆息しておりました。自分は日々安閑と過ごしつつ、悶々と思い悩んでおります。身体をしっかり動かすことが精神の安定につながります。

Mozart ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216/第4番ニ長調K.218/アダージョ ホ長調K.261/ロンド 編ロ長調K.269/ロンド ハ長調K.373〜レーナ・ノイダウアー(v)/ブルーノ・ヴァイル/ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィル(2013年)・・・Lena Neudauer(1984-独逸)は既に中堅のヴァイリニスト。Bruno Weil(1949-独逸)は主にオペラハウスに活躍するヴェテランは親密な伴奏に、Mozartの名曲を録音してくださいました。この度HDDトラブルからダヴィッド・オイストラフの音源を全部失ってしまって、なにか佳いMozart録音が聴きたいと在庫から探した音源。これはモダーン楽器によるウェットな音色が落ち着いて小粋、のびのびと気持ちのよろしい演奏でした。音質も親密なもの。

Mozart ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216/第4番ニ長調K.218/アダージョ ホ長調K.261/ロンド 編ロ長調K.269/ロンド ハ長調K.373〜レーナ・ノイダウアー(v)/ブルーノ・ヴァイル/ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィル(2013年)・・・Lena Neudauer(1984-独逸)は既に中堅のヴァイリニスト。Bruno Weil(1949-独逸)は主にオペラハウスに活躍するヴェテランは親密な伴奏に、Mozartの名曲を録音してくださいました。この度HDDトラブルからダヴィッド・オイストラフの音源を全部失ってしまって、なにか佳いMozart録音が聴きたいと在庫から探した音源。これはモダーン楽器によるウェットな音色が落ち着いて小粋、のびのびと気持ちのよろしい演奏でした。音質も親密なもの。

ともに1775年(19歳)の溌溂とした作品。

第3番ト長調K.216。

第1楽章「Allegro」は歌劇「牧人の王」(K.208)のアリアと同じ旋律なんだそう。いつもの快活な旋律は軽妙なリズム、神経質を感じさせぬしっとり抑制、ハデさのない音色、スムースな技巧は余裕でした。(8:35)

第2楽章「Adagio」ブルーノ・ヴァイルの夢見るようなアンサンブルに乗って(フルートが美しい)瑞々しいヴァイオリンが落ち着いて、控えめに歌う緩徐楽章。(7:10)

第3楽章「Rondeau. Allegro」速めのテンポに3/8拍子溌溂としたリズムを刻んで、そっとデリケートな表情、スムースな流れには力みは感じさせません。途中からリズムを変えて暗転、やがて明るい絶品な対比も天才の技でしょう。(6:16)

第4番ニ長調K.218。こちらの伴奏にはフルートがありません。

第1楽章「Allegro」オーケストラが素朴に無骨なリズムを刻んでヴィヴィッドな始まり。落ち着いた愉悦を感じさせシンプルに軽快なソロがスムースに流れて、中低音に味わいがありました。カデンツァはヨアヒムですか?(8:19)

第2楽章「Andante Cantabile」表情豊かにたっぷり歌っても清潔、濃厚にならぬロマンスはリズミカル。(6:05)

第3楽章「Rondeau. Andante Grazioso」快速軽妙なテンポ設定に流れの良さ、名残惜しいテンポ、表情のの変化も絶妙なフィナーレ。(7:00)

「Adagio in E Major, K261」は第5番イ長調K.219第2楽章の代替として作曲された可能性があるとのこと。1776年の作品と類推されるそう。懐かしさ溢れる絶品の名旋律。(7:08)

「Rondo in B Major, K269」は1777年の作品と類推。いかにも最終楽章風、付点のリズムが躍動する快活なもの。(6:46)

「Rondo in C Major, K373」は1781年の作品。じつはMozartのヴァイオリンと管弦楽のための作品ではこれが一番好き。ステキな旋律が憧憬に充ちて疾走し、優雅に歌いました。(8:48)

Bach 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 BWV 1001/Vitali シャコンヌ ト短調/Mozart ロンド ニ長調K.250(1954年)/Bach 2つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ハ長調 BWV1037(1957年)〜イーゴリ・オイストラフ(v)/アブラム・マカロフ(p)/ダヴィッド・オイストラフ(v)/ハンス・ピシュナー(cem)・・・ Igor Oistrakh(1931ー2021烏克蘭)は偉大なる父の陰に隠れて地味な存在だったけれど、じつは実力派。たっぷりと瑞々しい音色にはやや渋みがあって余裕の技巧、表情は変幻自在に気品が漂いました。モノラル時期だけど、音質は上々。

Bach 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 BWV 1001/Vitali シャコンヌ ト短調/Mozart ロンド ニ長調K.250(1954年)/Bach 2つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ハ長調 BWV1037(1957年)〜イーゴリ・オイストラフ(v)/アブラム・マカロフ(p)/ダヴィッド・オイストラフ(v)/ハンス・ピシュナー(cem)・・・ Igor Oistrakh(1931ー2021烏克蘭)は偉大なる父の陰に隠れて地味な存在だったけれど、じつは実力派。たっぷりと瑞々しい音色にはやや渋みがあって余裕の技巧、表情は変幻自在に気品が漂いました。モノラル時期だけど、音質は上々。

Bach「Violin Sonata No.1 in G Minor BWV1001」はヴァイオリン一挺に各舞曲多彩に、巨大な宇宙と人類の悩みと詠嘆を描き出す感動的傑作。モダーン楽器駆使して、深みのある美音は細部入念、ふっくら、ていねいに歌って、大仰な表情に非ず抑制とバランスを感じさせるもの。Adagio/Fugue: Allegro/Siciliana/Presto(各楽章トラック分けなし/16:27)

Tomaso Antonio Vitali(1663-1745伊太利亜)の「Chaconne in G Minor」は腕に覚えのあるヴァイオリストだったら挑戦したい情熱と詠嘆の名曲。だけど、Bachに比べるといかにも!風、ちょいと鼻につく旋律かも。 緩急自在、灼熱の表現は一貫してテンション高く、ウェットに豊かな音色に超絶技巧を駆使して雄弁!そして上品。いままでいろいろ聴いてきたけれど、おそらく最高の演奏。(10:01)

Mozart「Rondo(arr. Kreisler)」これは「ハフナー・セレナーデ」よりフリッツ・クライスラーがコンサート・ピースに編曲して、いっそう有名になった軽妙に疾走する華やかな作品。鮮やかな技巧と表情の多彩な変化に聴き惚れました。Abram Makarov(1897-1984烏克蘭)とは初耳、しっとりとしたヴァイオリンに寄り添って、文句なしのピアノでした。(6:30)

Trio Sonata in C Major, BWV 1037はピシュナーのチェンバロがちょっと時代を感じさせるメタリックだけど、さほど気にならない。おそらくはしっとり深い音色がダヴィッド、ちょっぴり細い高音ががイーゴリかと?(自信はありません)緩急緩急、古楽器スタイルに遠く、ウェットな浪漫にたっぷり、しっとり優雅に歌ってもBachはBach、その愉悦に変わりはない。Adagio(4:25)Alla breve(2:53)Largo(2:35)Gigue(5:04)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

伊蘭情勢激震。不確かなあちこちの情報でも昨日朝迄に既に弐阡人は亡くなっているらしい。ある動画によると1989年の天安門事件の規模を超えているとのこと。あちら北京=都会中心、今回は全国規模でデモと混乱は広がっているそう。インターネットは遮断され、政権側は徹底弾圧の構えとのこと。さて委内瑞拉に続き、トランプさんの動きはどうなるのでしょう。

日本では物価高生活対策やら政治改革、隣国との調整などな〜んもせず、ほんまにいきなり解散総選挙するらしい。大義もないし、思い付きっぽいなぁ。ある意味平和なんでしょう。ついでに大阪の府知事市長両方辞任して三度「大阪都構想」の是非を問うそう。不要不急、要らんことすんなよ。その前に国保逃れの申し開きでしょう。立憲/公明で新党?統一名簿?ようわからん。

北海道日高には学生時代一度遊びに行っただけだけど、当時の印象はとんでも田舎(失礼)人より馬のほうが多い!そんな記憶のみ。地域の憩いであったろうバーに、事件を壁に隠したまま営業していた事件が摘発されて、そこに遊びに行った客はあとで驚いたことでしょうね。空気清浄機がたくさん回っていたと。まるで安物の二時間ドラマの筋書きみたい、容疑者はどんな精神状態で働いていたんでしょうか。いったいどんな経緯、人間関係のこじれだったのか・・・年末年始、物騒な事件が連続して、そんなこともすぐに忘れられるのかも。

こちら平和に平凡、退屈な日々。無事是名馬。いつもの時間に目覚め、ストレッチして、短いYouTube体操済ませて市立体育館へ。途中、いつもの空き缶を拾っていたら〜缶珈琲の底に残った汁が白い厚手のパーカーに掛かって汚れたのは残念(涙)トレーニングルームは少数の顔馴染み常連のみ、余裕でゆる筋トレ・メニュー消化して、女房殿と交換したスマートウォッチは、ほぼ正しいカロリー消化、距離を表示しておりました。帰宅して汚れた外套を洗濯いたしました。今朝の体重は66.55kg▲200gあまり変わっておりません。

Bach ヴァイオリン協奏曲ホ長調 BWV1042/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調 BWV1004より「シャコンヌ」〜リカルド・オドノポゾフ(v)/ワルター・ゲール/オランダ・フィル(1950年代前半)・・・Ricardo Odnoposoff(1914ー2004亜爾然丁)は戦前ウィーン・フィルのコンマスを務めた名手、もうほとんど話題にも上らなくなったヴァイオリニストでしょう。晩年は教育者として多くの後任を育てたそう。

Bach ヴァイオリン協奏曲ホ長調 BWV1042/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調 BWV1004より「シャコンヌ」〜リカルド・オドノポゾフ(v)/ワルター・ゲール/オランダ・フィル(1950年代前半)・・・Ricardo Odnoposoff(1914ー2004亜爾然丁)は戦前ウィーン・フィルのコンマスを務めた名手、もうほとんど話題にも上らなくなったヴァイオリニストでしょう。晩年は教育者として多くの後任を育てたそう。

ステレオ時代前のBachは現代の感覚とは遠いけれど、優雅に颯爽として、古風に大仰な表情とは無縁、たっぷりなヴィヴラート、美しく上品だけど意外と濃厚な音色に歌う演奏でした。音質も想像以上に良好(Concert Hall録音/Musical Masterpiece Society MMS-54)。

ホ長調協奏曲 BWV1042は牧歌的に明るい作品。Walter Goehr(1903-1960独逸→英国)の伴奏も予想外にソロに寄り添ってデリケート、もちろん古楽器スタイルに非ず、それでも時代錯誤な大柄を感じさせず、のびのびとたっぷり歌って作品個性を堪能できる親密な演奏でした。

Allegro(9:00)Adagio(7:00)Allegro assai(3:01)

ヴァイオリン一挺から巨大なる宇宙を宇宙の広がりを感じさせる「シャコンヌ」。これも時代掛かった大柄な詠嘆に非ず、しっかりと端正に引き締まったヴァイオリンに旧さを感じさせません。(13:49)

Smetana 交響詩「モルダウ」/歌劇「売られた花嫁」序曲/第1幕フィナーレ「ポルカ」/第2幕「フリアント」/第3幕「道化の踊り」/Dvora'k スラヴ舞曲 作品46-1/2/3/8〜バリー・ワーズワース/スロヴァキア・フィル(1987年)・・・Barry Wordsworth(1948-英国)はバレエ中心に活躍した、手堅い演奏をする印象がある人。NAXOSの初期録音はあまり音質はぱっとせず、ディジタル録音が本格化している時期とは思えぬ残念な水準でした。捷克辺りの魅惑の旋律揃えて、選曲はヴィヴィッドなお気に入りばかり、オーソドックスな演奏もそこそこ〜だけど、ローカルなサウンドの味わいや個性を活かせていないし、ただしょぼいのみ。一回聴けば良いかな・・・そんな不遜な感慨に至りました。(12:28/6:50-4:51-2:16-5:02/3:59-5:15-5:01-4:27)*あとで確認したら一年ほど前に聴いて、似たような印象でした。

Smetana 交響詩「モルダウ」/歌劇「売られた花嫁」序曲/第1幕フィナーレ「ポルカ」/第2幕「フリアント」/第3幕「道化の踊り」/Dvora'k スラヴ舞曲 作品46-1/2/3/8〜バリー・ワーズワース/スロヴァキア・フィル(1987年)・・・Barry Wordsworth(1948-英国)はバレエ中心に活躍した、手堅い演奏をする印象がある人。NAXOSの初期録音はあまり音質はぱっとせず、ディジタル録音が本格化している時期とは思えぬ残念な水準でした。捷克辺りの魅惑の旋律揃えて、選曲はヴィヴィッドなお気に入りばかり、オーソドックスな演奏もそこそこ〜だけど、ローカルなサウンドの味わいや個性を活かせていないし、ただしょぼいのみ。一回聴けば良いかな・・・そんな不遜な感慨に至りました。(12:28/6:50-4:51-2:16-5:02/3:59-5:15-5:01-4:27)*あとで確認したら一年ほど前に聴いて、似たような印象でした。

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日はどんより曇って薄ら寒く、洗濯して朝一番ゴミ出しはしたけれど、外出意欲はありません。ちょっと早朝覚醒したけれど体調は悪くない。コンピューター・オーディオ部屋にエアコンを入れてストレッチ、短いYouTube体操も実施、あとはコタツに引き隠りました。今朝の体重は66.75kg+300g、中途半端な残りご飯おかずムダなく一掃!結果最悪。

前橋市長選の分析動画を眺めると、自民党支持層の40%が小川さんに流れ、野党の票流出は少なかったとのこと。これは所謂「一区現象」=県内でも比較的都市型都会型生活を営んでいる階層の自民党離れが進んでいて、それは先の宮城県知事戦でも既に現れていたそう。興味深いですね、野次馬的視点だけれど。高市さん人気は高いらしいけれど、これから選挙あるかも、実際の議員や候補者は老害だったり、世襲貴族だったり、逆にややリベラル寄りだったり、その辺りのミス・マッチもありそうとのこと。

久米宏さん逝去(81歳)。ひとつの時代の区切りを感じました。

現在愛用しているスマート・ウォッチはXiaomiのスマートバンド、安物を買い続けて数度失敗したので、そこそこの価格、多機能ではないものを日常愛用して不満はありません。女房殿のは無名の怪しい激安人民中国製、ちゃんとスマートフォンとの連携機能を上手く使っていないけれど、まずまず実用的に利用しておりました。スマートバンドは幅が狭いので、腕の細い女房殿はそちらを使いたいとの希望。スマホ連携のアプリを削除して、再度設定し直して交換いたしました。女房殿旧スマートウォッチは画面が大きくて見やすいし、しかも多機能!というのはウソ、血圧はいつ測っても最高140で変わらない、なんちゃって安物にんな高性能センサー付いているはずもない。試しに一晩装着してみたけれど、睡眠時間は短かめに表示されます。本日、市立体育館往復に使ってみて、カロリー消費、歩数など計測数値を確認いたしましょう。

十数年集めた音源ファイルの点検整理、そして大胆な削除日々継続中。実際に再生して音質や内容に不満を感じたら・・・迷わず廃棄へ。

Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」/Smetana 交響詩「モルダウ」〜カレル・アンチェル/ウィーン交響楽団(1958年)・・・新世界(亜米利加)への郷愁の風情に溢れた美しくも懐かしい名曲はKarel Ancerl(1908ー1973捷克)の十八番でしょう。2025年末HDD挙動不審事件の中、彼びPHILIPS音源は無事救出できたけれど、Czech Philなど代表的な音源やライヴはほぼ全滅。

Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」/Smetana 交響詩「モルダウ」〜カレル・アンチェル/ウィーン交響楽団(1958年)・・・新世界(亜米利加)への郷愁の風情に溢れた美しくも懐かしい名曲はKarel Ancerl(1908ー1973捷克)の十八番でしょう。2025年末HDD挙動不審事件の中、彼びPHILIPS音源は無事救出できたけれど、Czech Philなど代表的な音源やライヴはほぼ全滅。

これは20年以上聴いていなかった懐かしい旧録音。若く貧しかった頃、ステキな名曲はこの廉価盤CDを大切に聴いておりました。ウィーン交響楽団のちょっぴり地味にヤワいサウンドも記憶通り、しっとり落ち着いて思ったほど悪くはないけれど、どんより曇った音質は残念。

第1楽章「Adagio - Allegro」提示部繰り返しなし。ストレート系の飾りのない勢い、但し、オーケストラの相性はいまいちにテンションは少々足りない。(9:06)

第2楽章「Largo」懐かしい絶品旋律をイングリッシュ・ホルンがが歌う緩徐楽章。速めのイン・テンポにさらりとした、詠嘆に揺れぬ表現でした。(9:46)

第3楽章「Molto vivace」パワフルなスケルツォ。勢いはあるけれど、オーケストラのアンサンブルがちょっと粗い感じ。(7:31)

第4楽章「Allegro con fuoco」決然とした金管もサウンドの芯が甘い。フィナーレへ追い込む緊張感や爽快感にはちょいと不足気味。もう資料的価値かなぁ。(11:04)

「Vltava (Moldau)」も滔々とした大河の流れを感じさせる名曲。ラストに向けてのアツい追い込みも音質が気になりました。残念。(11:40)

Beethoven ヴァイオリン協奏曲ニ長調〜クリスチャン・フェラス(v)/ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1967年)・・・Christian Ferras(1933ー1982仏蘭西)は最近忘れられたかも知れないヴァイオリニスト。サージェントとの旧録音(1959年)もとっても美しい演奏、こちらカラヤンの雰囲気たっぷりに洗練された厚みのある響きも最高。遅いテンポに悠々と沈静化して、線の細い、上品なソロを包みこんで静謐が続きました。音質は極上。

Beethoven ヴァイオリン協奏曲ニ長調〜クリスチャン・フェラス(v)/ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1967年)・・・Christian Ferras(1933ー1982仏蘭西)は最近忘れられたかも知れないヴァイオリニスト。サージェントとの旧録音(1959年)もとっても美しい演奏、こちらカラヤンの雰囲気たっぷりに洗練された厚みのある響きも最高。遅いテンポに悠々と沈静化して、線の細い、上品なソロを包みこんで静謐が続きました。音質は極上。

第1楽章「Allegro ma non troppo」印象的なティンパニの呼びかけに、例のセクシーなオーボエが応えて、これはLothar Koch(1935-2003独逸)でしょうか。カラヤンのオーケストラは慌てず、ゴージャスに分厚く、余裕たっぷりに落ち着いて圧巻!そこに楚々として神経質だけどしっとり美音のフェラス登場。その対比は強烈、大海原の上空を小鳥が飛び交うが如き、悠々と歌う情景が広がりました。カデンツァはKreisler、けっこう壮絶。(25:54)

第2楽章「Larghetto」ここはベルリン・フィルのさわさわとした弦が、痺れるほど、気が遠くなるほど、時に消えそうになるほど、入念に落ち着いて陶酔極まります。ホルンに導かれてソロがそっと呟くように、透明に歌い続けました。ラスト、オーケストラは渾身の力を込めて・・・(10:47)

第3楽章「Rondo: Allegro」そのままフィナーレに突入。愉快なロンドを歌うソロは優しげ、そして伴奏はゴージャスな響きに分厚く、それを包みこんで余裕でした。あまりに聴き馴染んだ名曲中の名曲は、いつになく贅沢な風情に包まれました。(9:46)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

世間ではお仕事、学校は再開して、否応なく正月気分が抜ける頃でしょう。関東地方では山火事が続いております。

青空が広がって昨日朝一番に洗濯してベランダに干したら、寒さが身に沁みました。なんとなく肝臓あたりが重くてもそれは自業自得、久々に連続しっかり熟睡できて早朝覚醒もなし、ストレッチと10分ほどのYouTubeエアロビクスを済ませて市立体育館を目指しました。道中幹線道路は空いて冷たい空気に耐えつつ市立体育館へ。お隣では幼児向け体操教室、集まったこども達は皆可愛らしい。トレーニングルームは常連メンバーに+若い女性二人、トレッドミルは6台満杯に稼働中。筋トレマシンは空いていて順番通り実施出来、エアロバイクも15分75kcal消化して帰宅いたしました。こんな退屈な繰り返しの日常が、じつは貴重なヘルシー生活。今朝の体重は66.45kg▲400g、前日の不本意なラーメン分はなかなか減りません。

自分はせっかくカトリックの幼稚園を出たのに、無神論者に至って、それでも日本人は八百万の神に敬意を表するのが文化の基本、初詣は欠かしたことはありません・・・ところが、2026年正月は年末年始体調を崩していたせいもあって、なんにもしていない。隔日に通う市立体育館よりちょっと脚を伸ばせば野崎観音だけど、40分ほどのトレーニングが終わったらさっさと帰宅しております。どこかで遅れ馳せ、2026年の無事を祈らんとなぁ、そのタイミングを図っております。途中の運動公園グラウンドではどんど焼きの準備完了しておりました。

高市首相は1月解散の意向。統一教会の解散命令の前(自民党との関係があからさまになる)内閣支持率が高いうちに総選挙やっておこうといった思いつき、狙いなのでしょう。さて実際はどうなるのか。まだ生活苦対策、中国とのリアルな問題にはなにも先が見えておりません。

静岡県御前崎の浜岡原発にて耐震設計の前提となる地震の揺れを、意図的に過小評価したデータを報告。原子力規制委員会は再稼働への審査を白紙に戻すとのこと。自分は原発には基本反対だけど、リアルに存在しているのも事実、どちらにころんでも専門家の育成は必須と考えるけれど(これは難物な課題)電力会社の良心任せ、虚偽と小手先ばかりの対応は言語道断でしょう。ほかにもあるんじゃないの?そんな不安も増大させます。根っからの文系である自分には理系のスペシャリストには畏敬の念を持っていて、出現したデータ(事実)の前には謙虚である〜そう信じておりました。それは幻想だったのか。

前橋市長出直し選挙、小川晶前市長圧勝。それはそれとして民意はそれを選んだという事実、但し投票率47%とは情けない、60%は超えてほしかったところ。対抗馬の力不足、選択肢がなかったのかも。

Schubert ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D960〜ワルター・クリーン(p)(1971-73年)・・・Walter Klien(1928ー1991墺太利)による全集より。2001年に「心の琴線に触れる」とのメモ有。どなたかの言及に「録音は明瞭で優れます」とあって、音質さえ人それぞれ受け止め方が違うんやなぁ、そんな感慨が・・・ときに強い打鍵が金属的に濁るのは音質のせいと類推。自分はオーディオについては大甘だけど、残念これはさほどに明瞭な音質とは思えない。

Schubert ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D960〜ワルター・クリーン(p)(1971-73年)・・・Walter Klien(1928ー1991墺太利)による全集より。2001年に「心の琴線に触れる」とのメモ有。どなたかの言及に「録音は明瞭で優れます」とあって、音質さえ人それぞれ受け止め方が違うんやなぁ、そんな感慨が・・・ときに強い打鍵が金属的に濁るのは音質のせいと類推。自分はオーディオについては大甘だけど、残念これはさほどに明瞭な音質とは思えない。

とっても長大、鬱陶しいほどに歌謡的旋律が延々と続いて、眠くなるほど!の名曲。これは1828年Schubertのラスト・ソナタ。LP時代パウル・バドゥラ・スコダ(旧録音)に出会って、爾来ずっとお気に入り、心静かにゆったり美しい旋律を噛み締めたい作品は遅めのテンポ、クールに響きました。

第1楽章「Molto moderato」深い眠りからゆっくり目覚めて、息を潜めるように、時に立ち止まって諄々と懐かしく、夢が続くようにいつまでも終わらぬ歌。心の平穏、落ち着きと瞑想を感じさせる静かな始まり。表情は抑制され、とつとつとデリケートなタッチ、先程書いたように時に強奏部分が濁るのは音質のせいかと思います。(21:14)

第2楽章「Andante sostenuto」絶望的に哀しみが充ちる緩徐楽章は、ゆったりとした3/4拍子。過去を振り返って後悔ばかり、とぼとぼと夕暮れを歩むような、ここの静謐と絶望も絶品でした。中間部には微笑みが浮かびました。(9:12)

第3楽章「Scherzo: Allegro vivace con delicatezza」ここは弾むように可憐なスケルツォ。まるでちいさなこどもが無邪気に踊るような情景が広がります。(4:24)

第4楽章「Allegro ma non troppo」前半のすべての悩みが解消するような明るい表情、軽快にデリケートな疾走に締め括ります。情感の高まりに表情は豊かだけれど、響きはちょっぴり濁ります。即興曲を思い出すなぁ、と思ったらWikiにもそう書いてありました。(7:53)

Bartok 管弦楽のための協奏曲〜フェレンツ・フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団(1957年)・・・Fricsay Ferenc(1914-1963洪牙利)による代表的な録音。ステレオにぎりぎり間に合っていないけれど、音質はかなり良好でした。1944年クーセヴィツキーにより初演、Bela Bartok(1881-1945洪牙利)最晩年のわかりやすい一番人気作品でしょう。2015年に拝聴メモが残って

Bartok 管弦楽のための協奏曲〜フェレンツ・フリッチャイ/ベルリン放送交響楽団(1957年)・・・Fricsay Ferenc(1914-1963洪牙利)による代表的な録音。ステレオにぎりぎり間に合っていないけれど、音質はかなり良好でした。1944年クーセヴィツキーにより初演、Bela Bartok(1881-1945洪牙利)最晩年のわかりやすい一番人気作品でしょう。2015年に拝聴メモが残って

音の厚み深み、厳しいリズムのキレ、どれもとっても驚異的な集中力に仰け反るばかり・・・ベルリン・フィルより質実、甘さ控えめといった感じ

三管編成+ティンパニ先頭に7種の打楽器+ハープ2台による名曲中の名曲。フリッツ・ライナー(1955年/ステレオ)と並んで自分にとってのリファレンス的存在でした。

第1楽章「Introduzione(序章)」遅いテンポ、暗く重苦しく引きずるような始まり。かっちりとテンション高いアンサンブル、凄い集中力と緊張感高まる疾走、オーケストラは優秀でした。(9:44)

第2楽章「Presentando le coppie(対の提示)」ユーモラスな曲調は軽妙、正確なリズムを刻んで静謐。なのに、不気味な不機嫌さと不気味さを感じさせて、ここもかっちりとしておりました。(6:33)

第3楽章「Elegia」東洋的な幽玄も感じさせて、地底の奥から響き渡るように怪しい静謐から、やがて出現する詠嘆と絶叫は壮絶なる切れ味。その対比、アクセントも強烈。幻想的な木管群も抜群に上手い。(7:12)

第4楽章「Intermezzo interrotto(中断された間奏曲)」Shostakovichのシニカルな引用を含んで、嘲笑の描写もオモロいところ。神妙な始まり(木管の節回しは絶妙)からの対比表現も抜群に際立つ表現でした。(4:55)

第5楽章「Finale(終曲)」冒頭圧巻のホルンから弦の無窮動はオーケストラの技量が問われるところ。更に打楽器のアクセントは切れ味たっぷり、木管も自在に歌って、これほどの熱気はめったに経験できない。ラストの追い込みは聴手を興奮の渦に誘(いざな)いました。(9:01)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

世間では連休だけど、新しい一週間が始まって、女房殿は平日介護生活に戻ります。

前日は久々にしっかり呑んでヘロヘロになったのは、なんせ半世紀を超えるお付き合いの親しいアラ古希爺先輩が大阪迄やってきたから。各々大腸がん胃がん6−8年前経験して快復済なガン・サバイバー、凄い健啖家。昼12時に予約した店にビールを頼んだら「この値段は発泡酒か!」と戯言を云いつつあっという間に呑み干して日本酒2合熱燗に頼んで、それも4人で瞬時にして空、追加連続。刺し身五種盛り届いた瞬間に「もう一皿追加」するし、どんな料理が届いても瞬時に消えます。バカ話ししつつ超スピード、好きなだけ呑んで喰ったら、遅れてきた女性二人到着の連絡有。迎えに出掛けて無事合流して別な店へ。一軒目は諸先輩の希望で「それなりの店」、それでも充分に安いとの評価でした。

二軒目はいかにも大阪らしい激安こてこて安直な店に突入、連休中の土曜とは云え昼から賑やかな呑み客の多さに皆驚いて、いかにも煮染まった危うい爺に非ず、けっこう若い人、現役世代の男女も多い。一軒目は同時に入った妙齢女性二人組み、自分らが店を出る時には未だ呑んでましたよ。梅田駅前ビル地下は昼呑みの聖地であり迷宮でもあります。皆様にたっぷり満足いただきました。帰宅してヘロヘロ、風呂入ってから倒れ込みました。早朝、右脚が攣って目覚めたけれど、久々に8時間ほど眠れました。朝は絶好調ではないけれど、幸い二日酔いに非ず、ストレッチ+ほんの6分ほどのYouTube体操済ませて、洗濯も済ませました。

二軒目はいかにも大阪らしい激安こてこて安直な店に突入、連休中の土曜とは云え昼から賑やかな呑み客の多さに皆驚いて、いかにも煮染まった危うい爺に非ず、けっこう若い人、現役世代の男女も多い。一軒目は同時に入った妙齢女性二人組み、自分らが店を出る時には未だ呑んでましたよ。梅田駅前ビル地下は昼呑みの聖地であり迷宮でもあります。皆様にたっぷり満足いただきました。帰宅してヘロヘロ、風呂入ってから倒れ込みました。早朝、右脚が攣って目覚めたけれど、久々に8時間ほど眠れました。朝は絶好調ではないけれど、幸い二日酔いに非ず、ストレッチ+ほんの6分ほどのYouTube体操済ませて、洗濯も済ませました。

自分は若い頃から続けて連日呑まない習慣、夕方同じ梅田駅前ビル地下に息子一家と合流、アルコールはハイボール一杯のみにお付き合い。小一時間ほど孫と遊んで、久々にラーメンを喰ったら味はいまいちいま二だったのが残念。今朝の体重は66.85kg+600g! 年末年始風邪もひいて、身体によろしくなことばかりやっているような気がする。本日より、またしっかり節制と鍛錬生活に戻しましょう。

Schumann ダヴィッド同盟舞曲集/幻想小曲集 作品12〜マレイ・ペライア(p)(1973年)・・・Murray Perahia(1947-亜米利加)もすっかりヴェテランとなリました。これは未だ20歳代若き日の録音。2016年に拝聴して

Schumann ダヴィッド同盟舞曲集/幻想小曲集 作品12〜マレイ・ペライア(p)(1973年)・・・Murray Perahia(1947-亜米利加)もすっかりヴェテランとなリました。これは未だ20歳代若き日の録音。2016年に拝聴して

これ最高!安定した技巧、暖かい音色、詩情に不足はないけれど往年の揺れるような浪漫に非ず、バランス感覚ある甘さ控えめの表現

1837年の作品。フロレスタン(明るく積極的な「動」)とオイゼビウス(冷静で思索的な「静」)が対話する「18の性格的小品」とのこと。自由自在多彩に表情は変貌し対比する魅惑の旋律は連続して、聴手の心を擽ります。ド・シロウトはBachのゴールドベルク変奏曲を連想して、浪漫派の真髄はピアノ・ソロや室内楽にあると確信。正確な技巧と詩情溢れるタッチは暖かく、雄弁。最高の演奏。

第1集/Lebhaft(1:41)Innig(1:34)Mit Humor(1:20)Ungeduldig(0:51)Einfach(1:44)Sehr rasch(1:52)Nicht schnell(2:40)Frisch(0:39)Lebhaft(0:55)

第2集/Balladenmassig Sehr rasch(1:31)Einfach(1:50)Mit Humor(0:39)Wild und lustig(3:06)Zart und Singend(2:12)Frisch(1:13)Mit gutem Humor(1:17)Wie aus der Ferne(3:24)Nicht schnell(1:46)

幻想小曲集も1837年の作品。これは、優しく静謐、胸がキュッとするような名曲。リヒテルの演奏などに馴染んで、それに比べるとぐっとタッチは柔らかくデリケート、時に劇的に力強いけれど力みはない、清潔に流麗でした。

第1曲「夕べに」(Des Abends/4:08)第2曲「飛翔」(Aufschwung/2:53)第3曲「なぜに?」(Warum/2:53)第4曲「気まぐれ」(Grillen/3:43)第5曲「夜に」(In der Nacht/2:53)第6曲「寓話」(Fabel/2:21)第7曲「夢のもつれ」(Traumeswirren/2:21)第8曲「歌の終わり」(Ende vom Lied/4:33)

Ravel スペイン狂詩曲/道化師の朝の歌/組曲「マ・メール・ロワ」/序奏とアレグロ(1968年)〜ジャン・マルティノン/シカゴ交響楽団/ドナルド・ベック(fl)/クラーク・ブロディ(cl)/エドワード・ドルジンスキー(hp)・・・2008年以来の拝聴。今回の第2回HDDお釈迦騒動から無事救出された音源。

Ravel スペイン狂詩曲/道化師の朝の歌/組曲「マ・メール・ロワ」/序奏とアレグロ(1968年)〜ジャン・マルティノン/シカゴ交響楽団/ドナルド・ベック(fl)/クラーク・ブロディ(cl)/エドワード・ドルジンスキー(hp)・・・2008年以来の拝聴。今回の第2回HDDお釈迦騒動から無事救出された音源。

Jean Martinon(1910ー1976仏蘭西)のシカゴ交響楽団時代(1963-68年)は短く、評判よろしくなく、かなり叩かれたようだけど、それはChicago Symphony周辺の恒例行事みたいなもの、それはクーベリック時代(1951-1953年)も同じでした。1969年から始まるジョージ・ショルティ時代直前の録音。技術的に曖昧でもセクシーに揺れる雰囲気で聴かせる〜そんな演奏も悪くないけれど、こちらかっちりと骨太に明るくクリア、明晰なサウンドを駆使してこそRavelの精密緻密な価値が際立って、デリケートさ際立つもの。音質も極上。Clark Brody(1914ー2012亜米利加)Donald Peck (1930ー2022亜米利加)ともシカゴ交響楽団の首席。Edward Druzinsky(1924ー2011亜米利加)も団員のようです。

「Rapsodie Espagnole」は1908年、Ravel初期の傑作。二管編成だけど、10種の打楽器+ハープ2台が加わります。あちこちイングリッシュ・ホルンの活躍が印象的。

「夜への前奏曲」は濃密な闇を感じさせて気怠く揺れる静謐(3:58)「マラゲーニャ」は明晰なリズム、ここも官能的(2:04)妖しくゆったりリズムを刻む「ハバネラ」(2:30)「祭り」細かい音型が精密にリズムを刻んで湧き上がるような感興が高まって、強烈なテンポ・アップに終了。表情豊かに爽快なアンサンブルでした。(5:55)

「Alborada Del Gracioso」はピアノ作品から1918年に管弦楽に仕立てられたもの。大仰に強烈かつデリケートなリズムを刻んでカスネットも響き渡りました。朝帰りの道化師の大暴れ、疲れた風情など彷彿とさせて自在に雄弁な作品。金管のタンギング(?ですか)オーケストラはモウレツに上手い。リズムが鋭い。(7:20)

「Ma Mere L'Oye」はオリジナルはピアノ連弾、短い管弦楽組曲は1911年のもの、これはバレエ全曲(1912年初演)を聴きたかったところ。二管編成だけど7種の打楽器にチェレスタ、ハープも加わってデリケート極まりない、夢見るように香るメルヘンが続きます。緻密に入念なアンサンブルとバランス、亜米利加の団体とは信じられない。ラスト「妖精の園」の安らぎに感極まりました。

「眠れる森の美女のパヴァーヌ」(1:41)「親指小僧」(3:17)「パゴダの女王レドロネット」(3:24)「美女と野獣の対話」(3:55)「妖精の園」(3:32)

「Introduction And Allegro」は1905年の作品。ハープとフルート、クラリネットおよび弦楽四重奏のための七重奏とのこと。華やかな幻想に充ちて、デリケート極まりなく美しい。主役は可憐なハープだけれど、フルート、クラリネットは名人の技でしょう。(9:41)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日朝は好天だけど、予報通りの冷え方、幸い体調は快復傾向にストレッチ、短いYouTubeエアロビクスは実施できました。いつもの時間に市立体育館へ、途中運動公園のグラウンドでは少年野球チームが熱心に練習しておりました。トレーニングルームは週末休日メンバー中心に空いていて、いつものメニューをしっかり消化して急ぎ帰宅。コミュニティバスの時間に間に合わせて新大阪を目指しました。大学の男性先輩3人を無事拾って梅田へ移動、更に梅田駅前ビル地下の予約した居酒屋にて昼酒、更に2時間遅れて合流するはずの先輩女性二人を迎えるべく場所を替えて待ち合わせ場所への到着連絡を待ちました。

諸先輩の厳しい注文に応えて選んだ店は好評、遅れた二人も無事合流出来てしこたま呑み、喰い、語り合いました。わざわざ遠方より来訪いただいた方々にも充分満足いただけました。なんせ12時より呑んだからコミュニティバス夕方の最終に間に合って帰宅できました。ちょっと呑み過ぎてヘロヘロ、今朝右膝裏痙攣して目覚めました。今朝の体重は66.25kg▲250g。

本日は夕方息子一家と連続会食、小さい孫が二人いるとタイヘンなんすよ。誘ってくださるうちが華ですよ。前橋市長選の投票日、小川前市長は優勢との噂、対抗馬がよろしくないのかな。

第2回HDDお釈迦事件に失った音源は多数(救出作業は継続中)。ほとんどは諦めはついているけれど、例えばCarl Schiricht(1880-1967独逸)Concert Hall音源はほぼネットより再入手できたけれど、例のScribendumボックスに含まれないMozart 交響曲第36番ハ長調「リンツ」、Bach 管弦楽組曲第2番第3番を失ったのは痛恨!これはなかなかLP復刻音源がネットに出てこないもの。ま、そんな名曲はいくらでも他に音源は所有して、作品は堪能できるでしょう。いずれ、よろしからぬ音質故しばらく敬遠していた音源にしっかり向き合う契機にもなりました。

Bocchrini チェロ協奏曲第2番(第6番)ニ長調 G.479/第3番(第7番)ト長調 G.480/第1番(第4番)ハ長調 G.477/第9番(第9番)変ロ長調 G.482〜エンリコ・ブロンツィ(vc)/アカデミア・イ・フィラルモニチ・ディ・ヴェローナ(2005年)・・・チェロの名手だったLuigi Boccherini(1743-1805伊太利亜)はHaydnが1732年の生まれ、我らがMozartが1756年だからほぼ同時代、西班牙に活躍したそう。Enrico Bronzi(1973-伊太利亜)が古楽器を駆使して彼のチェロ協奏曲全曲録音してくださいました。(CD3枚分)

世評コメントに曰く

Bocchrini チェロ協奏曲第2番(第6番)ニ長調 G.479/第3番(第7番)ト長調 G.480/第1番(第4番)ハ長調 G.477/第9番(第9番)変ロ長調 G.482〜エンリコ・ブロンツィ(vc)/アカデミア・イ・フィラルモニチ・ディ・ヴェローナ(2005年)・・・チェロの名手だったLuigi Boccherini(1743-1805伊太利亜)はHaydnが1732年の生まれ、我らがMozartが1756年だからほぼ同時代、西班牙に活躍したそう。Enrico Bronzi(1973-伊太利亜)が古楽器を駆使して彼のチェロ協奏曲全曲録音してくださいました。(CD3枚分)

世評コメントに曰く

油濃っく、行け行けドンドンの演奏

オケが下手なのはわざとで、古楽器のアルカイックさを表現した・・・

いかにも若々しい感性に溢れ、録音も新鮮(だけど)・・・オンマイク(近接)すぎてデリカシーに欠(ける)

賛否両論、音楽は嗜好品だから感じ方はひとそれぞれでしょう。Accademia I Filarmoniciは知名度低く、マイナーレベル専門に録音しているから=B級評価?自分は一般に評価は大甘に音楽を愉しみたい方、幾度も聴いておりました。ソロは緩急自在に軽妙なテクニック、さっくりと快活なアンサンブルはヴィヴィッドに軽妙、技術的にも悪くないと演奏と思うし、音質は瑞々しい適度な残響を快く拝聴いたしました。どれも類型的にワン・パターンだけど典雅な緩急緩、闊達に明るい作品を堪能するに充分な価値でしょう。

チェロ協奏曲ニ長調 G.479/

Allegro(6:57)Adagio(4:41)Allegro assai(4:35)

チェロ協奏曲ト長調 G.480/

Allegro(6:46)Adagio(4:03)Allegro(5:10)

チェロ協奏曲ハ長調 G.477/

Allegro(5:10)Largo(3:39)Allegro(4:37)

チェロ協奏曲 変ロ長調 G.482/

Allegro moderato(7:51)Andante grazioso(6:00)Rondo: Allegro(5:19)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

週末連休を迎え、本日これより市立体育館に鍛えて、そのまま即新大阪駅へ、先輩3人を迎えて梅田へご案内。遅れて合流する二人を上手く誘導できるか不安です。なんせ梅田駅前ビル地下はシロウトには場所はぜったいにわからない!・・・かも。息子一家より「連休に梅田で食事でも」との誘い有、日曜も連続となりましまた。じつは昨日より鼻詰まり痰の絡み復活気味、睡眠不如意+右踵に痛み(痛風発作?)+噂通りの寒さに朝から体調はかなりよろしくない。ストレッチもYouTube体操もまったくやる気が起こらない。

ゴミ出し済ませて朝食はいつも通り、自家製ヨーグルトを仕込んで、圧力鍋にカレーを調理した時点、身動き不可。食材がいろいろ切れているのに買い物に出掛ける意欲は出ません。右踵も痛みますし。ちなみに不本意続きだったカレーは久々美味しく仕上がりました。女房殿は午前中早目に婆さん宅より戻ってきて、しっかり掃除をしてくれました。

体調に伴って精神的にもあまり盛り上がらず、音楽拝聴意欲もなし。HDDに欲張って溜めに溜めた音源ファイルは大胆に大量廃棄中、Baroque、Dvora'k、East Europe、西班牙、伊太利亜、そしてBach辺り、ばっさり諦めたところで心身ともに力尽きて、コタツに隠りました。ぼんやりして「音楽日誌」のタグの置き換え操作を誤って、その修正作業に四苦八苦。今朝の体重は66.5kg+200g、幸い朝時点右踵の痛みは軽快しております。

台所シンクには生ゴミを入れる三角コーナーがあって、それには専用袋をつけて使用しております。ネットの記事を眺めると自立型、それだけで使える便利なものがあるそう。さっそく100円ショップに出掛けて入手いたしました。前の在庫があったからそれを消化、ようやく実際に使ってみたら・・・小さい、量があまり入らない、それよりなによりちっとも自立しない、すぐにくたっとなってエエ感じに収まらない。ガッカリ、おそらく安もんを買ってしまったのでしょう。また、元のに戻しました。

Berg 室内協奏曲〜ヤンスク・カヒッゼ/トスカーナ管弦楽団/Andrea Tacchi(v)/Folco Vichi(p)(2001年フィレンツェ放送録音?)・・・粗野な「ガイーヌ」の録音に知られるJansug Kakhidze(1936-2002卓爾治亜)は旧ソヴィエット時代に活躍した人。これは彼が伊太利亜に客演したときの記録(拍手なし)。Orchestra della Toscanaは1980年創設の小編成オーケストラ。アンサンブルは優秀。音質は良好でした。

Berg 室内協奏曲〜ヤンスク・カヒッゼ/トスカーナ管弦楽団/Andrea Tacchi(v)/Folco Vichi(p)(2001年フィレンツェ放送録音?)・・・粗野な「ガイーヌ」の録音に知られるJansug Kakhidze(1936-2002卓爾治亜)は旧ソヴィエット時代に活躍した人。これは彼が伊太利亜に客演したときの記録(拍手なし)。Orchestra della Toscanaは1980年創設の小編成オーケストラ。アンサンブルは優秀。音質は良好でした。

Kammerkonzertは1927年ヘルマン・シェルヘンにより初演。ピアノ、ヴァイオリン、13人の管楽器による編成。無調だけど12音技法ではないとの解説もなんのことやら?状態。正直なところ、かなり以前よりピエール・ブーレーズ辺りをお勉強したけれど、歯が立たん!状態でした。Scho"nbergの室内交響曲はけっこう好きなので、馴染みとお勉強不足なのでしょう。ホルンの使い方など似ている感じ、今回拝聴印象はとても平易に、わかりやすいと受け止めました。苦節幾星霜、難曲もじょじょに身近になってきました。

第1楽章に先立つ「Motto」はシェーンベルク/A-D-Es-C-H-B-E-G(ピアノ)ウェーベルン/A-E-B-E(ヴァイオリン)ベルク/A-B-A-B-E-G(ホルン?)の3つの動機が提示される(Wikiより)とのこと。この音型が全編に登場する・・・らしいけど、なかなかの難物に間違いない作品。三楽章続けて演奏されます。

第1楽章「Thema scherzoso con variazioni, leicht beschwingt(友情)」は幻想的に美しい管楽器の対話からピアノが自在に活躍。気紛れにデリケートな旋律とリズムを「美しい」と感じられる迄に時間と慣れが必要でした。(7:57)

第2楽章「Adagio(愛)」は神妙にしっとり美しいヴァイオリン中心。冷静に聴けば後年の傑作ヴァイオリン協奏曲に負けぬ、クールに魅惑の旋律が管楽器のアンサンブルに支えられ、緊張感を湛えて激しく激昂しつつ歌い続けます。素晴らしく緻密な演奏。この辺りもScho"nbergの室内交響曲を連想させるところ。ピアノはお休み。(14:00)

第3楽章「Rondo: Rondo ritmico(世界)」前半は激しいピアノ乱入からそれに反応するヴァイオリンが掛け合う。例の主題の断片登場(きっとあち顔を出していたのでしょう)後半に向けフクザツ極まりない管楽器のアンサンブルがソロに対峙して存在を主張。おそらく音楽理論的に整合性があるのだろうけど、こちらは全部呑み込んで旋律リズムを暗記するしかない。ラスト力尽きた断片音型も衝撃。(16:10)

Berg ヴァイオリン協奏曲〜トーマス・ツェートマイヤー(v)/ハインリヒ・シフ/イタリア放送交響楽団(1889年トリノ・ライヴ)こちらも同時拝聴して音質良好。1936年初演、晦渋さは影を潜め、文句なく清明に無垢、美しい人気作品。音質は極上でした。Thomas Zehetmair(1961-墺太利)と著名なチェリストHeinrich Schiff(1951-2016墺太利)の顔合わせ。

Berg ヴァイオリン協奏曲〜トーマス・ツェートマイヤー(v)/ハインリヒ・シフ/イタリア放送交響楽団(1889年トリノ・ライヴ)こちらも同時拝聴して音質良好。1936年初演、晦渋さは影を潜め、文句なく清明に無垢、美しい人気作品。音質は極上でした。Thomas Zehetmair(1961-墺太利)と著名なチェリストHeinrich Schiff(1951-2016墺太利)の顔合わせ。

第1楽章「Andante - Scherzo」冒頭旋律は印象的にわかりやすい神秘。怜悧冷静なヴァイオリンは息を潜めるような旋律に似合って、オーケストラはクリアに雄弁。(12:12)

第2楽章「Allegro - Adagio」怜悧に浄化されるヴァイオリンとそれを包みこんで情感高まる管弦楽が幻想的でした。(15:56/拍手有)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

明日から世間では三連休か、そう云えばお仕事現役時代、正月明け出勤したらすぐに祝日があって、けっこうお仕事段取りに四苦八苦した記憶も懐かしい。これからぐっと本格的に冷えるそう。昨日朝一番はさすがにオーディオ部屋は寒過ぎて、無事代替が届いたリモコンからエアコンを小一時間ほど入れて部屋を温めました。ストレッチ、短いYouTubeエアロビクス済ませて市立体育館を目指したら、高校生が大挙通学途上、冬休みも終わったのですね。トレーニングルームは常連揃って、但しバーベルメンバーは若い顔ぶれが珍しいもの。帰り、食材をちょっぴり買いにスーパーに寄って帰宅いたしました。

今朝、右踵が痛む〜のは痛風発作!?風邪でしばらく寝込んで、本年ゆる筋トレ3回終了時点、画に描いたように予想通りの発症、幾度か経験通り予想通り発症か。歩けないほどではないので、様子見いたしましょう。今朝の体重は66.3kg▲350g。

極東場末の団地に隠棲する爺が云々することでもない話題だけれど、いちおうお勉強として・・・トランプさんの委内瑞拉大統領夫妻拉致の先行きを見守っております。女性副大統領が大統領代理に就任、その発言を見るとそうカンタンにことは進むのか?そこの石油をあてにしていた周辺国はどうなるのか、国民の生活は目に見えて改善されるのか、うようよ存在するであろうギャングの動静はこの先?・・・その辺りの続報に注目。

今回の行動についてはあちこち論評は出ていて、亜米利加も露西亜と同じやないか、台湾併合を狙う中国と似たようなもの、そんな声も伺いました。

トランプさんを養護するわけじゃないが、と前置きして例えば、露西亜が剥き出しの戦力に隣国の領土を占領拡張するのとは違う、独裁者を排除して国民による民主化を支援している、との分析もありました。

1989-1990年の巴奈馬侵攻はジョージ・ブッシュ(父)時代、これも似たような事例だけどもっと経緯はフクザツ、いずれ国際法に違反したのは間違いないけれど、だから?といった麻薬を巡る大混乱(という名目に)をパワーでねじ伏せた感じ。巴奈馬は軍隊のない国家になったそう。今回は石油利権絡んでますし。ここの石油はとっても質が悪くて精製に手間暇や環境負荷が大きいとのこと。トランプさんは次、グリーンランドを狙っているそうな。なんか物騒な世界になっております。

中国の面目潰した、そんなシンプルに喜んでいる動画はたくさん出ているけれど、日本は平和でよろしいなぁ、しみじみ思います。資源のない国だからいままでなにもなかったのか。日本領域南洋にレア・アースが本格的に採掘されたら、この先狙われるかも。孫の代はいろいろ難物でしょう。

Bartok パントマイム「不思議なマンダリン」(BBC交響楽団/合唱団/1964年)/弦楽のためのディヴェルティメント(ロンドン交響楽団)/2台ピアノと打楽器のためのソナタ(ゲザ・フリード(p)/ルクトル・パンセ(p)/1960年)〜アンタル・ドラティ・・・Antal Dorati(1906-1988洪牙利→亜米利加)のMercury時代の音源は2025年12月のHDD事故に全部失ったけれど、幸いBartokは別途まとめて保存しておりました。どの時期にして驚くほど鮮明にリアルな音質、そして低音の広がり。

「不思議なマンダリン」の筋書きはmandarin(辮髪の宦官という説もある≒中国の役人?)が美人局(つつもたせ)の部屋に呼び込まれ、悪党に散々刺されても死なない〜最後は少女に抱かれて息絶える・・・そんな陰惨極まる筋書きなんだそう。三管編成に打楽器奏者は6人(9種)チェレスタ、ピアノ、オルガン、合唱迄入る大掛かりなもの。初演は1926年。これはオリジナル版、陰惨な筋書きに相応しいハードなリズムと不協和音連続、クリアな音質必須、Stravinskyの影響を受けているとのこと。

この時期ドラティはBBC交響楽団の首席指揮者(在任1963ー1966年)ちょっぴりジミなヤワなサウンドの先入観があるけれど、アンサンブルの集中力とキレ味、そしてバランス、スムースに余裕の技巧、わかりやすい解像度は指揮者の統率の成果でしょう。

導入部「都会の喧騒」(1:34)「幕が開き、スラムのみすぼらしい部屋、ならず者達が美人局を画策」(1:50)「第1の誘惑のたくらみ」(1:11)「みすぼらしい年老いた放蕩者が登場」(2:03)「第2の誘惑のたくらみ」(1:13)「内気そうな青年が現れる」(1:32)「第3の誘惑のたくらみ」(1:02)「通りに不気味な怪しい影を見つける」(0:29)「マンダリン登場」(0:42)「娘は憎悪しつつ誘惑開始」(1:33)「彼女はためらいがちに、次第に挑発的で激しく踊る」(3:42)「娘は彼の胸に体をうずめ、彼は熱狂的な興奮にふるえる」(0:26)「娘は逃げ、追いかけられる」(1:41)「マンダリンは娘を捕まえる」(0:14)「ならず者達が飛び出す」(0:15)「奴を殺せ」(1:27)「殺したはずのマンダリンの頭が現れる」(1:03)「マンダリンを錆びた剣で3回突き刺す」(1:19)「突然マンダリンは起き上がる」(0:43)「マンダリンを取り押さえ宙吊りにする」(1:03)「ランプが床に落ちる」(1:44)「マンダリンを床に落ち、少女に抱きつく」(1:05)「マンダリンは血を流し、息絶える」(0:59)

弦楽のためのディヴェルティメントは1940年パウル・ザッハー初演。ごりごりと硬派にものすごくカッコよい、強烈に不気味に強烈なリズムを刻む作品、そして文句なしのロンドン交響楽団の弦の厚み。

第1楽章「Allegro」(8:51)第2楽章「Adagio」(8:26)「Allegro molto」(7:19)

2台ピアノと打楽器のためのソナタは1938年瑞西にて作曲者夫婦により初演。編成はピアノ1/ピアノ2/打楽器1(ティンパニ3/シロフォン/スネアドラム2種)/打楽器2(シンバル2種/バスドラム/トライアングル/銅鑼)これは中学生時代初めて聴いて、その巨大さ恐ろしさに一発で痺れて爾来お気に入り。自分勝手な思い込み=Bartokには旋律はなく、リズムと色彩のみ、といった誤解はここから来ております。たった4人の奏者が巨大な世界を形作った完成形、後年の管弦楽伴奏版は蛇足に聞こえるほど。これは編成的にドラティは関わっているのか?不明。

第1楽章「Assai lento - Allegro molto」(12:17)第2楽章「Lento, ma non troppo」(5:30)第3楽章「Allegro non troppo」(6:26)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

体調はかなり快復しても前日食材買い物も済ませて、危うい野菜の消化も必須、寒い外に出掛ける元気はありません。エアコンのリモコンは配達中、到着迄オーディオ部屋は寒くてコタツから抜け出せません。(昼前に到着して、無事エアコン再稼働しました)今週末には愛知岐阜の先輩が大阪にやってきて新年会、年末ソデにした爺友との酒はそれが済んでからだなぁ。ストレッチ実施、そして東南亜細亜系の女性達が10分ほど動き続けるYouTubeエアロビクスが相変わらずオモロい。どこか団地の横断歩道を勝手に使って?収録。カメラマンの手は映るし、後方にはおっさんが通りかかるし、横からバイク通過、やがてクルマも走ってきました。そのいかにも日常の情景がなんとかリアル、先導するお姉さんの動きとは周りの人々はかなり自由だし、それを眺めている自分はもっとついていけない・・・今朝の体重は66.65kg+450g、これから鍛え直しましょう。

鳥取島根地震は断水停電など発生して、朝のテレビ報道を眺めたらビルの外壁も剥がれておりました。お亡くなりなったり、怪我人は出たのでしょうか。未だ余震も心配だけれど、驚いたのは長周期振動、かなり離れた徳島でも高層ビルがゆっくり揺れた映像を拝見いたしました。耐震構造対策はなされているのでしょう。東日本大震災の時に、それは既に話題になっておりました。実体験したことはないけれど、そこに居合わせれば怖いでしょうね。

しつこく第2回HDD挙動不審からの音源ファイル作業の件、思わぬ大物が無事無傷に救出できました・・・あまりに多くの物量、その点検整理が重く精神的に伸し掛かって、俗な用語を使うと「断捨離必須」追い詰められたように感じます。

話題のスケールと桁が違うけれど、隣国は憎き日本を追い詰めようと、とうとう切り札「レア・アース」制限に乗り出したそう。リアルな影響はこれからでしょう。ま、とことん行くのやろなぁ。きっと高市内閣の支持はますます高まると類推されるけれど、産業界への影響にどう対応するのか?そう云えば別の某隣国は正月どさくさにミサイル飛ばしたそう。そんなカネあったら人民に飯喰わせてやってくれよ。話し合いは大切なことだけど、話が通じる相手でもないような、困ったお隣さんですよ。絶対に引っ越さないし。

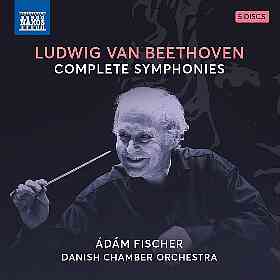

Beethveon 交響曲第5番ハ短調(2019年)/交響曲第6番ヘ長調 「田園」(2018年)〜アダム・フィッシャー/デンマーク室内管弦楽団・・・発売されてあまり間を空けず2020年に拝聴、Haydn、Mozartに感心してBeethoven、Mahlerに少々ガッカリ、そのまま放置していた音源。ノンヴィヴラート、快速に軽量軽快なリズム、素っ気ないフレージング、ものものしい重厚長大なサウンドとは無縁の所謂ピリオド・スタイルの演奏。モダーン楽器。聴いたことがない内声部の旋律があちこち浮き立ちます。金管はほとんど目立たず、弦中心+木管のジミなサウンド。アンサンブルは優秀だけれど、オーケストラの音色はあまり魅力を感じない、地味だけれど滋味ではないと感じます。作品に大爆発とド迫力スケールを求めるならば、これは大外れ。

Beethveon 交響曲第5番ハ短調(2019年)/交響曲第6番ヘ長調 「田園」(2018年)〜アダム・フィッシャー/デンマーク室内管弦楽団・・・発売されてあまり間を空けず2020年に拝聴、Haydn、Mozartに感心してBeethoven、Mahlerに少々ガッカリ、そのまま放置していた音源。ノンヴィヴラート、快速に軽量軽快なリズム、素っ気ないフレージング、ものものしい重厚長大なサウンドとは無縁の所謂ピリオド・スタイルの演奏。モダーン楽器。聴いたことがない内声部の旋律があちこち浮き立ちます。金管はほとんど目立たず、弦中心+木管のジミなサウンド。アンサンブルは優秀だけれど、オーケストラの音色はあまり魅力を感じない、地味だけれど滋味ではないと感じます。作品に大爆発とド迫力スケールを求めるならば、これは大外れ。

交響曲第5番ハ短調は古典派〜浪漫派交響曲中屈指の激しさを誇る名曲。

第1楽章「Allegro con brio」速めのテンポ、潤いに足りぬ細みの薄い響き、浮き立つ木管の内声部旋律。素っ気なくさっくりとした軽妙なフレージング、間に緊張感たっぷりのアンサンブル。提示部繰り返し有。(6:58)

第2楽章「Andante con moto」リズムのノリを感じさせる緩徐楽章はアクセントしっかり、かっちりとした歩み。途中、思わせぶりな間もありました。(8:25)

第3楽章「Allegro -」不気味なコントラバスから始まるスケルツォ。怪しい激しさはあっても物々しさに非ず、足取りは重くはない。途中の「像のダンス」もリズミカル(5:00)

第4楽章「Allegro」繰り返し有。ラスト、熱を上げて自在な表情付け、間、に疾走しました。(9:57)

「田園」はかなり気に入りました。前曲とは対称的に牧歌的、自然への賛美溢れる名曲。相変わらず響きは薄めにさっぱりとしたフレージングが続きます。

第1楽章「Awakening of Cheerful Feelings Upon Arrival in the Country: Allegro ma non troppo」は落ち着かぬ?浮き立つように快速のテンポにけっこうノリノリ、デリケートな表情付け。(10:51)

第2楽章「Scene by the Brook: Andante molto mosso」はテンポに天気性を感じさせて、木管が淡々と美しく歌って清潔。小鳥の啼き交わしも上出来でしょう。(12:10)

第3楽章「Merry Gathering of Country Folk: Allegro」はアクセント、リズムしっかり躍動する村祭り。途中のテンポ・アップ、クセのある間も個性的。(5:05)

第4楽章「Thunderstorm: Allegro」は緊張感とキレのある嵐の情景。(3:48)

第5楽章「Shepherd's Song: Happy and Thankful Feelings after the Storm: Allegretto」はシミジミとした自然への感謝を感じさせるデリケートな弦、木管の歌、粗野な金管の響きも個性的。爽やかな空気が流れました。(8:43)

Mahler 交響曲「大地の歌」〜ハンス・ロスバウト/バーデン・バーデン南西ドイツ放送交響楽団/グレイス・ホフマン(a)/ヘルムート・メルヒェルト(t)(1960年ライヴ表記→おそらく1957年/会場ノイズも拍手もありません)・・・これはおそらくVOXセッション録音1957年と同一と類推。だったらCD時代に幾度も聴いておりました。歌い手は同じ、ちょいとクセのある臨場感、解像度はあって、さほど悪くないモノラル録音でした。1955年とは別録音みたい(テナーはエルンスト・ヘフリガー/だけどタイミングはほぼ同じなのが驚異!)この作品との出会いはブルーノ・ワルター/カスリーン・フェリア、言葉の壁を乗り越えてオリエンタル東洋的な旋律をたっぷり堪能できる大好きな作品。オーケストラはクールに緻密、引き締まったアンサンブル。

Mahler 交響曲「大地の歌」〜ハンス・ロスバウト/バーデン・バーデン南西ドイツ放送交響楽団/グレイス・ホフマン(a)/ヘルムート・メルヒェルト(t)(1960年ライヴ表記→おそらく1957年/会場ノイズも拍手もありません)・・・これはおそらくVOXセッション録音1957年と同一と類推。だったらCD時代に幾度も聴いておりました。歌い手は同じ、ちょいとクセのある臨場感、解像度はあって、さほど悪くないモノラル録音でした。1955年とは別録音みたい(テナーはエルンスト・ヘフリガー/だけどタイミングはほぼ同じなのが驚異!)この作品との出会いはブルーノ・ワルター/カスリーン・フェリア、言葉の壁を乗り越えてオリエンタル東洋的な旋律をたっぷり堪能できる大好きな作品。オーケストラはクールに緻密、引き締まったアンサンブル。

Grace Hoffman(1921-2008亜米利加)はWagner歌いとしての真っ直ぐな風情、Helmut Melchert(1910-1991独逸)には近現代の録音が多くあって、それに相応しいモダーンに端正な歌でした。

第1楽章「大地の哀愁に寄せる酒の歌」は根性の入ったオーケストラに、誠実生真面目なテナーのテンションは充分・・・だけどちょっと力んで苦しい感じ。(銭起?/8:36)

第2楽章「秋に寂しき者」は深みのある女声。落ち着いて寂しげ、ホルンの響きがしみじみと深いオーケストラも表情豊かでした。(李白/10:46)

第3楽章「青春について」ホルンの呼びかけに木管がいかにも東洋風に、ユーモラスな音階。青年の明るい前向きな姿が感じられるところ。(李白/3:27)

第4楽章「美について」蓮の花を摘む乙女を描く甘美な部分から、馬を駆ける若者の勇壮な部分(Wikiより)かなり激しいテンポの動きを伴って激しい表現でした。(李白/6:33)

第5楽章「春に酔える者」ここも東洋的な旋律たっぷり、酔っ払いが上機嫌に歌うユーモラスなところ。ここも雄弁なホルンが際立って、ヴァイオリン・ソロは優雅でした。(4:32)

第6楽章「告別」はアンバランスに長大、静謐と詠嘆のフィナーレ。名残惜しい別れをたっぷり感じさせて、切ないフルートに乗せたアルトが延々と深く落ち着いた声、情感の高まりは絶品。オーケストラは精密にアクセントも明晰、延々と続くデリケートな響きを充分に理解できる音質水準でした。(孟浩然/王維/28:47)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日、市立体育館経由スーパーでの買い物を終えて帰宅して、テレビを点けたらいきなりの島根・鳥取方面に地震速報!被害状況はいかがでしょうか。寒い季節に日本海側の雪のエリア、ライフ・ライン関連のリアルな情報が欲しいところ、余震も心配。交通機関には影響が出たようです。

体調は徐々に日常に戻りつつあって、それなりに眠れるようになってきました。朝のYouTube体操は短いもの、いつものストレッチも実施、市立体育館の道中は風が冷たく洟水が出ました。トレーニングルームはいつもの常連に空いていて、しっかりMyメニューを消化できました。帰宅して、余り食材確認して芽の出たメークインとか、賞味期限の怪しい食材などムダなく圧力鍋に煮て、味付けがいまいち決まらない。今朝の体重は66.2kg前日と変わりなし。

故障したエアコンのリモコンを注文したら・・・じつはAmazonへの注文は久々、どうもその間に認証システムの厳格化されたり、たまたまカードの有効期限の更新が必要だったり、なんの加減かわからんけど、本人確認再度必要、パスワードも変更してくれとのこと。いったん受理された注文はキャンセルになっておりました。まさか詐欺ではないやろな、ちょっぴり不安になりつつもパスワード変更再登録出来、同じ商品を再注文いたしました。大丈夫か?なんかヘンなことは起こらないのか。

Rachmaninov 交響曲第2番 ホ短調(1954年)/Tchaikovsky 弦楽セレナーデ ハ長調(1953年)〜ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団・・・Rachmaninovは旧録音。ぼんやり聴いていたらモノラルとは気付かぬほどの優秀録音でした。日本では人気さっぱりだったけれどWilliam Steinberg(1899-1978独逸→亜米利加)とピッツバーグ交響楽団(1952-1976音楽監督在任)はこの時期黄金時代でした。米Capital(その後米Command)というレーベルも日本では知名度が低かったと思われます。骨太にメタリックな重量感サウンド、そんなイメージは米Command録音の音質個性だったのかも。モノラルでも音質はかなり優秀。明るい響きにメタリック感はあまりありません。

Rachmaninov 交響曲第2番 ホ短調(1954年)/Tchaikovsky 弦楽セレナーデ ハ長調(1953年)〜ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団・・・Rachmaninovは旧録音。ぼんやり聴いていたらモノラルとは気付かぬほどの優秀録音でした。日本では人気さっぱりだったけれどWilliam Steinberg(1899-1978独逸→亜米利加)とピッツバーグ交響楽団(1952-1976音楽監督在任)はこの時期黄金時代でした。米Capital(その後米Command)というレーベルも日本では知名度が低かったと思われます。骨太にメタリックな重量感サウンド、そんなイメージは米Command録音の音質個性だったのかも。モノラルでも音質はかなり優秀。明るい響きにメタリック感はあまりありません。

とっても甘く鬱蒼と憂愁な旋律を誇るこの交響曲は1908年初演。厚みのある響きに颯爽として、アンサンブルは極めて優秀でした。テンポは予想外に中庸がベース。版のことはようわからないけど、時代的にオリジナルではない短縮版なのかも。昔の亜米利加の録音、と云った懐古的存在にとどまらぬ完成度でした。大好きな作品ですよ。

第1楽章「Largo - Allegro moderato」いかにも露西亜の夜明け前といった陰鬱な序奏から、重心の低い切なくも甘美な風情満載。テンポは中庸からちょっぴり前のめり、さっぱりめな語り口だけど素っ気なくはない、たっぷり胸の奥を擽るような切ない風情がパワフルに歌って高揚します。(17:12)

第2楽章「Allegro molto」草原を白馬が疾走するような、ホルンの叫びもカッコよいスケルツォ。中間部はガラリと雰囲気を変えたヒステリックな切迫感、そしてそっくり前半が戻って参りました。テンション高いアンサンブルは続きます。この楽章の主題は「怒りの日」がベースなんだとか?ようわかりませんが。(8:00)

第3楽章「Adagio」ここが哀愁に泣ける最高に甘美な傑作緩徐楽章。黄昏れるクラリネット・ソロから弦が纏綿と歌って、サウンドに厚みは充分だけど濃厚粘着質に非ず、さっぱりと爽やかな空気が寄せては返して、クライマックスを迎えました。ラストのホルンのヴィヴラートや、爽やかなフルートにも味があって、涙が出るほど懐かしい。(11:10)

第4楽章「Allegro vivace」重量級のスウィングとリズムに乗って、剛直に明るい旋律もノリノリ雄弁なフィナーレ。あとは憧憬に充ちた旋律が高揚し、熱を加えて晴れやかにパワフルにクライマックスを迎えました。(10:47)

Tchaikovsky 弦楽セレナーデ ハ長調は1881年初演。作品との出会いはユージン・オーマンディの17cmLP(1960年/後年カットがあることを知ってショックを受けた)ハ長調というのは開放的にシンプル、大きな広がりを感じさせる名曲。そして意外にもたっぷり歌って雄弁、アクセントしっかり、厚みのある弦が愉悦に充ちた魅惑の演奏でした。これも音質良好。

第1楽章「Pezzo in forma di Sonatina」(9:43)第2楽章「Walzer」(3:41)第3楽章「Elegie」(8:36)第4楽章「Finale: Tempo russo」(7:24)

Bach マニフィカト 二長調 BWV243/カンタータ第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」〜ジョン・エリオット・ガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツ /モンテヴェルディ合唱団/ナンシー・アルジェンタ(s)/パトリシア・クウェッラ(s)/チャールズ・ブレット(c-t)/アンソニー・ロルフ・ジョンソン(t)/デイヴィッド・トーマス(b)/エンマ・カークビー(s)/クリスピアン・スティール=パーキンス(tp)(1983年)・・・「Magnificat(わが魂は主をあがめ)」はとっても明るく、華やかにめでたい作品。編成はv-2/va/ 通奏低音(vc/cb/or/fg)/tp-2/fl-2/ob-2/tim。声楽はs-2/t-1/b-1。LP時代以来馴染んだ作品なので、細部迄旋律に馴染んでおりました。

Bach マニフィカト 二長調 BWV243/カンタータ第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」〜ジョン・エリオット・ガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツ /モンテヴェルディ合唱団/ナンシー・アルジェンタ(s)/パトリシア・クウェッラ(s)/チャールズ・ブレット(c-t)/アンソニー・ロルフ・ジョンソン(t)/デイヴィッド・トーマス(b)/エンマ・カークビー(s)/クリスピアン・スティール=パーキンス(tp)(1983年)・・・「Magnificat(わが魂は主をあがめ)」はとっても明るく、華やかにめでたい作品。編成はv-2/va/ 通奏低音(vc/cb/or/fg)/tp-2/fl-2/ob-2/tim。声楽はs-2/t-1/b-1。LP時代以来馴染んだ作品なので、細部迄旋律に馴染んでおりました。

John Eliot Gardiner(1943ー英国)が一連のBach声楽作品を録音始める前、一番最初のPHILIPSの記録。これは幾度も聴いていて、テンション高く、ノリノリ、ヴィヴィッドな最高に喜ばしい演奏と受け止めました。

Magnificat anima mea (Chorus)(2:48)Et exultavit (s)(2:16)Quia respexit (s)(2:13)Omnes generationes (Chorus)(1:11)Quia fecit mihi magna (b)(2:00)Et misericordia (a/t)(3:26)Fecit potentiam (Chorus)(1:44)Deposuit potentes (t)(1:46)Esurientes (a)(2:48)Suscepit Israel (s/s/a)(2:02)Sicut locutus est (Chorus)(1:23)Gloria Patri (Chorus)(2:12)

カンタータ第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」これはトランペットが大活躍して(珍しく)かなり馴染みの作品。演奏会でも聴いた記憶もあって、朗々としたトランペットが印象的でした。

「Aria: Jauchzet Gott in allen Landen! (Soprano)」喜びに充ちたソプラノが自在にスムースなトランペットに躍動します。(4:04)「Recitative: Wir beten zu dem Temel an (Soprano)」切々として清楚なソプラノ(1:51)「Aria: Hochster, mach deine Gute (Soprano)」引き続き通奏低音のみ(オルガンとチェロ)の伴奏にソプラノの嘆きが続きました。旋律の美しさ格別。(4:14)「Chorale: Sei Lob und Preis mit Ehren (Soprano)」軽快な弦に乗ってソプラノが晴れやかに歌う(3:29)そのままテンポ・アップして「Aria: Alleluja! (Soprano)」へ。満を持してトランペット再登場して、華やかに幸いなる神への賛美のうちに終了。(2:01)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

体調は快復迄あともう一歩。年中なんらかのアレルギー症状?鼻詰まり痰の絡みはあるけれど、今回は風邪から症状悪化して咳き込んで眠れない。昼寝も不可。前日くらいから眠り浅くても、それなりに眠れるようになったのは一週間ぶりのウォーキング+ゆる筋トレの成果でしょう。最近耳鼻科をサボっているのは数年通って服薬しても状況変わらなかったから。蒸気吸入は続けております。昨日も寒くてストレッチもYouTubeエアロビクスもなかなかやる気が起こらない。食材買い物に出掛ける意欲も湧かないのは前日久々の運動疲れでしょう。洗濯は前夜風呂上がりに済ませておりました。今朝の体重は66.2kg+150g、まったく身体を動かさなかったし、こんなもんでしょう。

エアコンのリモコンは故障中だし、オーディオ部屋は寒いので音楽への集中力も落ちっ放し。例のHDD不調から音源ファイル救出継続中、大量に救出した故にその点検整理(一部破損して断念など)に四苦八苦、今更いやもう要らんかな、もっと整理が必要と痛感しております。エアコンのリモコンは注文いたしました。(互換品)

こちらは比較的好天だけど、正月はけっこう雪が降ったエリアもあって、栃木方面では雪から交通止め、神社に閉じ込められた方もあったそう、大きな事故にはならなかったそう。新年早々えらい災難だったけれど、当事者ひとりの御神籤は「大吉」だったそう。交通事故は続いておりますね。話題の前橋市長選挙告示、さてどうなるでしょうか。かなり優勢とか、hほんまですか?

サントリー・サンバーズの長身オポジット、ドミトリー・ムセルスキー(35)が引退して露西亜に帰るとのこと。家族の教育のことを考えたそう。日本にもチームにも馴染んで7年活躍した中心選手、なんか惜しいなぁ。

Vaughan Williams 交響曲第2番「ロンドン交響曲」〜エイドリアン・ボウルト/ロンドン・フィル(1952年)・・・Adrian Boult(1889-1983英国)による英DECCA旧録音。この時期にして臨場感たっぷりに驚異的な音質でした。1914年初演、オリジナルのスコアは失われ、1936年の決定稿が一般的に演奏されるそう。三管編成に打楽器は8種、そしてハープというけっこう大掛かりな編成。両端楽章にビッグ・ベンの静かな鐘が鳴り響いて、いかにも(ド・シロウト=ワシ安易に連想するところの)英国風に落ち着いた味わいの作品です。

Vaughan Williams 交響曲第2番「ロンドン交響曲」〜エイドリアン・ボウルト/ロンドン・フィル(1952年)・・・Adrian Boult(1889-1983英国)による英DECCA旧録音。この時期にして臨場感たっぷりに驚異的な音質でした。1914年初演、オリジナルのスコアは失われ、1936年の決定稿が一般的に演奏されるそう。三管編成に打楽器は8種、そしてハープというけっこう大掛かりな編成。両端楽章にビッグ・ベンの静かな鐘が鳴り響いて、いかにも(ド・シロウト=ワシ安易に連想するところの)英国風に落ち着いた味わいの作品です。

第1楽章「Lento - Allegro risoluto」淡い響きに静謐、深い眠りから覚めるような始まり、そしてビッグ・ベンの鐘の響きも静かに響きました。やがてカッコよい旋律が疾走して民謡風に大衆的、金管が爆発します。この辺り、ロンドン・フィルらしい金管は朗々、若々しい溌溂とした疾走と高揚がありました。中間部は静かな弦とハープ、木管も幻想的。(13:29)

第2楽章「Lento」遠いホルンが印象的に始まって、寄せては返す静かな波を感じさせる瞑想。ヴァイオリン・ソロ、木管が歌って鈴が鳴ると、それはちょっぴり馬子唄のような風情、やがて感動的な高揚を迎えました。最終盤にはナチュラル・ホルンも力なく呟いて、チェロがそれに応えて終了。(11:02)

第3楽章「Scherzo: Nocturne - Allegro vivace」民族的な舞踊は快速、不安にほの暗いリズムに躍動するケルツォ。この辺り、いかにもVaughan Williamsらしい闊達に自信に満ちた表現、ボウルトの推進力に迷いはありません。中間部の剽軽にのんびりした旋律も印象的な対比でした。(7:04)

第4楽章「Andante con moto - Epilogue」詠嘆に充ちた感動的な絶叫から始まるフィナーレ。やがてゆったりと荘厳な歩みから、金管の壮絶かつカッコよい進撃がやってきました。この辺り、ロンドン・フィルはパワフル、63歳のボウルトも若々しい。やがて第1楽章冒頭の「鐘」が静かに回帰して静謐のうちに全曲を閉じました。(12:37)

Bizet/Shchedrin編 バレエ音楽「カルメン」組曲(弦と4人のパーカッション奏者およびティンパニによる)/Satie ジムノペディ(管弦楽編)〜デニス=ラッセル・デイヴィス/シュトゥットガルト室内管弦楽団(1996年)・・・Dennis Russell Davies(1944ー亜米利加)も、もう80歳過ぎたんやなぁ。BrucknerとかHaydnの交響曲全集も録音して、同時代の作品も意欲的でした。これはお気に入り、誰でも知っている「カルメン」の旋律を弦楽5部と打楽器5人に抽出して、激しいリズムに興奮させてくださる魅惑の作品。この人の表現はとっても不思議でして、Haydnのユーモラスな愉悦も、Brucknerの雄弁な高揚も一歩引いて、怜悧にクール。この血湧き肉躍るリズム生命の作品も同様、アンサンブルもバランスも緻密、けっこう打楽器の存在感もリズムもしっかりしているのに、馴染みの作品の風景がいつもとは違ってイマイチ地味なな印象に盛り上がらない。音質がちょっと散漫?そんなことないけどなぁ。

Bizet/Shchedrin編 バレエ音楽「カルメン」組曲(弦と4人のパーカッション奏者およびティンパニによる)/Satie ジムノペディ(管弦楽編)〜デニス=ラッセル・デイヴィス/シュトゥットガルト室内管弦楽団(1996年)・・・Dennis Russell Davies(1944ー亜米利加)も、もう80歳過ぎたんやなぁ。BrucknerとかHaydnの交響曲全集も録音して、同時代の作品も意欲的でした。これはお気に入り、誰でも知っている「カルメン」の旋律を弦楽5部と打楽器5人に抽出して、激しいリズムに興奮させてくださる魅惑の作品。この人の表現はとっても不思議でして、Haydnのユーモラスな愉悦も、Brucknerの雄弁な高揚も一歩引いて、怜悧にクール。この血湧き肉躍るリズム生命の作品も同様、アンサンブルもバランスも緻密、けっこう打楽器の存在感もリズムもしっかりしているのに、馴染みの作品の風景がいつもとは違ってイマイチ地味なな印象に盛り上がらない。音質がちょっと散漫?そんなことないけどなぁ。

Introduction(1:17)Dance(2:17)Intermezzo No. 1(1:07)Changing of the Guard(2:01)Carmen's Entrance and Habanera(2:58)Scene(6:28)Intermezzo No. 2(2:04)Bolero(1:26)Torero(3:01)Torero and Carmen(3:46)Adagio(5:18)Fortune Telling(4:05)Finale(6:00)

GymnopediesはおそらくSatieの一番人気作品。気怠く官能的な静謐、Debussyは第1曲(打楽器の扱いがなかなかの神秘)第3曲(オーボエとフルートが活躍)のみ管弦楽編曲、ここではRenaud Gagneux(1947-2018仏蘭西)が第2曲をフルートの朗々たるソロを中心に据えて編曲してくださいました。

第1番「ゆっくりと苦しみをもって」 (Lent et douloureux)(Debussy編)(4:08)

第2番「ゆっくりと悲しさをこめて」 (Lent et triste)(Gagneux編)(3:07)

第3番「ゆっくりと厳粛に」 (Lent et grave)(Debussy編)(2:49)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

本日よりお仕事現役世代は活動開始。こちらは毎日盆と正月でっせ。昨日日曜は快晴。

トランプさんが委内瑞拉のマドゥロ大統領夫妻拘束、前回就任時には「戦争しない人」と云ったイメージだったけれど、んもう力技ムキ出し。薬物問題がきっかけとか、移民問題? 主眼は石油資源(主に中国向けだそうな)国際法云々より現実的なパワーバランスはモロ、悪しき前例になったような気もします。ちょうど中国の外交団が訪問していた最中のとのこと(面目丸つぶれ)。ここはかつては裕福な国、オペラハウスもあるし、フルトヴェングラーにも1954年訪問時の録音が残っておりました。しかし内部の腐敗、独裁政治から大混乱に至ったとか。さてこの先、委内瑞拉の内政はどうなるのでしょうか・・・独裁者が去ったのはさておき、国民に正しい民主主義が根付くのでしょうか。一部ネットではトランプさんの行為を称揚する声もあるけれど、もうちょっと冷静に、この先の動きを眺めましょう。中国の覇権的行為行動には佳き皮肉になったみたいだから、また高市さんの株が上がるのかなぁ。政府はなかなかコメントに苦慮しているようです。

・・・と、まぁ高尚な国際情勢さておき、こちら風邪症状が出て一週間。熱はないし、快食快便〜だけど、洟水としつこい痰の絡み、咳がなかなか治まらない、だからずっと睡眠不如意継続中。しかし市立体育館2026年明けて開館日を迎えました。朝一番にストレッチを始めたらもうやや気分は不快、それを全部消化して、YouTubeに短いエアロビクス3分を2本済ませてことし初外出、しっかり市立体育館迄ウォーキング。トレーニングルームはシルバー常連わずか(含むワシ)学生とかお仕事現役世代がけっこう多く、それでもマシンは自由に使えました。ハイプーリーや腹筋はいつもより負荷を抑えてゆるゆる筋トレへ。しっかり身体に効いている自覚はありました。お隣の体育館では青年たちの剣道初稽古、訪問した先輩を囲んで順繰り声を揃えて挨拶しておりました。帰り、ドラッグストアに寄ってのど飴とお気に入りの菓子を買って久々、一日の運動量目標を達成。さすがにぐったり、疲れ果て、その後コタツから抜け出せません。未だしつこく痰が絡むけれど今朝はちょっぴりマシ、今朝の体重は66.05kg▲600g。

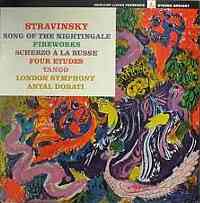

Stravinsky ロシア風スケルツォ/花火/タンゴ/管弦楽のための4つの練習曲/歌劇「ナイチンゲールの歌」(管弦楽抜粋4曲?)〜アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団(1964年)・・・期待通りの極上Mercury録音。ロンドン交響楽団も上手いものです。Dorati Antal(1906ー1988洪牙利→亜米利加)の統率に間違いはありません。

Stravinsky ロシア風スケルツォ/花火/タンゴ/管弦楽のための4つの練習曲/歌劇「ナイチンゲールの歌」(管弦楽抜粋4曲?)〜アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団(1964年)・・・期待通りの極上Mercury録音。ロンドン交響楽団も上手いものです。Dorati Antal(1906ー1988洪牙利→亜米利加)の統率に間違いはありません。

ウキウキとノリノリに愉しい「Scherzo a la russe」は元気いっぱいにヴィヴィッド(3:51)綺羅びやかに可憐、儚い輝きを放つ「Feu d'artifice」はリアルな描写と迫力(3:57)怪しく気怠いリズムを刻む「Tango」は一般に連想するタンゴ風に非ず、ポップな風情のギター入り室内管弦楽作品。(3:35)

自在に無骨な「Etudes」初演は1930年エルネスト・アンセルメ。もともとピアノ・ソロや弦楽四重奏のための作品だったそう。かなり前衛的な作品。楽器編成の情報は探せませんでした。

不気味に無骨、シンプルなリズムを繰り返す「Danse: Con moto」(0:53)途切れ取り切れの断片エピソードが無機的に呟く「Excentrique: Moderato」(2:05)「Cantique: Largo」は怠く重苦しい静謐(3:47)から、一転闊達な叫びとリズムがユーモラスにリズムを刻む「Madrid: Allegro con moto」へ(2:44)

「Chant du rossignol」は交響詩初演は1919年エルネスト・アンセルメ。それとは違うものですか?オリジナルより小さい二管編成だけど、9種の打楽器+ピアノとチェレスタ、ハープも入ります。オリエンタルは旋律に速めのテンポ、ヒステリックな爆発する「Introduction」(2:21)いかにも中華風旋律っぽい「Marche chinoise」は重量感あるリズムを刻んで、管楽器の存在感はリアル(3:30)「Le Chant du rossignol」は静かに神妙なナイチンゲールの歌、後半は賑やかに啼き交わします。ラストのトランペットは機械仕掛けの鳥(日本製)登場(3:44)「Le Jeu du Rossignol mecanique」なんとなく盛り上がらぬ変化のない最終盤。オリジナルとか交響詩を再確認しなければ。(12:03)

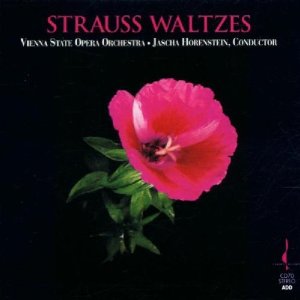

J.StraussⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲/常動曲/皇帝円舞曲/トリッチ・トラッチ・ポルカ/ウィーンの森の物語/芸術家の生活/喜歌劇「ジプシー男爵」序曲/アンネン・ポルカ/酒、女、歌〜ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ウィーン国立歌劇場管弦楽団(1962年)・・・正月らしく久々ウィンナ・ワルツを聴きました。かつてCD時代は熱心に聴いて、そういえば最近、さっぱり拝聴機会は減りました。

J.StraussⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲/常動曲/皇帝円舞曲/トリッチ・トラッチ・ポルカ/ウィーンの森の物語/芸術家の生活/喜歌劇「ジプシー男爵」序曲/アンネン・ポルカ/酒、女、歌〜ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ウィーン国立歌劇場管弦楽団(1962年)・・・正月らしく久々ウィンナ・ワルツを聴きました。かつてCD時代は熱心に聴いて、そういえば最近、さっぱり拝聴機会は減りました。

べつに本場ウィーンのじゃなくても、なんでも良いんですよ。そういえば毎年のように日本に出稼ぎにくる「シュトラウス管弦楽団」的なものは聴いたことはないけれど、晩年のボスコフスキーが録音していたウィーン・シュトラウス管弦楽団は響きに潤いも足りなくてしょぼく、なんか音質もよろしくなくてガッカリした記憶も・・・それ以来かなぁ、なんとなく疎遠になったのは。

Jascha Horenstein(1898ー1973烏克蘭→亜米利加)はウィーンに学んだ人。これはたしか英DECCAのチームによる優秀録音。この音色はウィーン・フィルと類推、違いますか?優雅な風情と余裕のリズムを刻んで、馴染みの売れ筋作品たっぷり揃えて選曲も最高。序曲、ワルツ、短いポルカなど配置もよくできていて、ド・シロウト(=ワシ)がイメージするところの久々に本場もん?を堪能できました。(2:57-9:43-2:40-10:50-8:16-7:37-3:10-8:37)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日は下の孫4歳の誕生日。未来はたっぷりあって、めでたいなぁ、爺はもう一週間風邪症状が治りません。

昨年12月30日呑んだあとのホテルではワリとしっかり眠ったのを最後に、その後2026年に入ってからは洟水痰の絡みに断続的な咳き込み、まともに眠れておりません。それに一度も外出しておりません。

昨日、いつものヘルシー朝食後、音楽など機構とコンピューター/オーディオ部屋に入ったら、ホットカーペットだけでは寒いからエアコンを入れようと・・・今シーズン二度目。ところがリモコンの表示がおかしい。タイマーの時間がぐ〜るぐる状態、もちろんエアコンは入らない。購入3年、一番安い、あまり評判よろしく機種だったけれど、盛夏、そして冬には不自由なく使っておりました。リモコンの故障なのか、対策を求めてネット検索、するとチャットで質問すると素早く回答してくれるサイトが出現、なかなか親身に相談に乗ってくれて198円、でも根本的な解決には至らない。挙げ句、数日で5,000円ほど/月カードで落ちるそう。あわてて解約しようとしたら、案の定その手続がなかなか探せない、四苦八苦。睡眠不足にノーミソぼんやりしているとろくなことはない。

冷静になって、ちょっぴり時間を掛けてリモコンを再購入しましょう、仕方がない。

体調を勘案して、ストレッチ、YouTube体操やら外出は自粛、食材は冷蔵庫に在庫も充分。本日はいよいよ市立体育館営業再開、慌てず力まず緩めに鍛えるつもり。今朝の体重は66.65kg+500g、昼夜しっかり食事をとって、身動きしなかったらこうなります。

箱根駅伝は青学三連覇。青春を駅伝に捧げているんやろなぁ、ちょっと眩しいほど。世の中は正月休み最終日、明日からお仕事でしょうか。

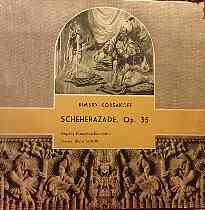

Rimski-Korsakov 交響組曲「シェエラザード」〜ワルター・ゲール/オランダ・フィル(1950年代前半)・・・Walter Goehr(1903-1960独逸→英国)による大昔の録音。CDにはなっていないはず。近代オーケストレーション精華のような名曲は、できるだけ状態のよろしい音質で聴いたほうがよいに決まっております。コンサート・ホール音源が懐かしくて試しに聴いてみたけれど、モノラルでも臨場感はあって驚きの良心的な音質、人工的な広がりを付加しているかも。

Rimski-Korsakov 交響組曲「シェエラザード」〜ワルター・ゲール/オランダ・フィル(1950年代前半)・・・Walter Goehr(1903-1960独逸→英国)による大昔の録音。CDにはなっていないはず。近代オーケストレーション精華のような名曲は、できるだけ状態のよろしい音質で聴いたほうがよいに決まっております。コンサート・ホール音源が懐かしくて試しに聴いてみたけれど、モノラルでも臨場感はあって驚きの良心的な音質、人工的な広がりを付加しているかも。

Nederlands Philharmonisch Orkestは現役の実在のオーケストラだけど、合併しての正式発足は1985年。録音当時はアムステルダム・フィル?この団体でしょうか。響きはちょっぴり薄めだけれど、オーケストラの技量は想像を遥かに超える好演。オリエンタルに華やかな旋律は魅惑の作品、ワルター・ゲールの語り口は上々でした。

第1楽章「海とシンドバッドの船」堂々たる「シャリアール王の主題」から始まって、切々とうねるように盛り上がる「海の主題」と「船の主題」が雄弁。清楚なヴァイオリン・ソロにハープが優しく絡んで、やがてスケール大きく清潔に盛り上がって、静かに収束いたしました。(8:38)

第2楽章 「カランダール(苦行増)王子の物語」冒頭ヴィオリン・ソロがしっとり切ない「シェエラザードのテーマ」がハープとともに登場、ファゴットによる寂しげな「カランダール王子のテーマ」登場、オーボエ、そしてテンポを変えて弦によって物語は進みます。やがて突然雰囲気は変わってトロンボーンやトランペットの激しい響きは物語を中断する王の怒号なんだそう。ここの金管もなかなかの迫力、やがてテンポ・アップする緊張感、推進力もみごとなリズムのノリでした。(10:45)

第3楽章「若い王子と王女」の始まりは落ち着いた「王子のテーマ」が優しく歌い、クラリネットが軽快に舞曲風の「王女のテーマ」を歌います。ここがもっともオリエンタル色が強い、魅惑の緩徐楽章でしょう。(7:10)

第4楽章 「バグダッドの祭り。海。青銅の騎士の立つ岩での難破。終曲」切迫する「シャリアール王の主題」から始まって、ヴァイオリン・ソロによる「シェエラザードのテーマ」は重音を駆使して力強い。やがて木管、金管の細かい音型に疾走して、この辺りのオーケストラのアンサンブル、技量とノリ、クライマックスへの熱気は充分。ラストしっとり甘美なヴァイオリン・ソロにて物語は終わりました。(12:04)

(以下、入手した音源に一緒に含まれたオマケ)

Franck 交響的変奏曲 嬰ヘ短調〜フィリップ・アントルモン(p)/ワルター・ゲール/チューリヒ放送管弦楽団(1956年?)・・・管弦楽の響きはちょっとぼんやりしているけれどステレオ?ピアノは明晰に清潔、未だPhilippe Entremont(1934-仏蘭西)22歳頃の若い記録。途方に暮れた暗い管弦楽から、例の遣る瀬なくも清潔なピアノが甘美静謐にきらきらと変奏してリズミカル、これも魅惑の作品。仕上げはていねいでした。(13:59)

Bolodin 歌劇「イーゴリ公」より「だったん人の踊り」〜パウル・フッパーツ/ユトレヒト交響楽団(1960年頃?)・・・Utrecht Symphony Orchestraも現オランダ・フィル前身の団体のひとつ。Paul Hupperts(1919-1999阿蘭陀)の音源も珍しいものでしょう。サウンドやアンサンブルはいまいち安っぽく響くけれど、これはちゃんとしたステレオみたい。Bolodinの懐かしい、泥臭い旋律は大好きだから、オリジナルのオペラもけっこう聴いておりました。クラリネット・ソロやフルートはあまり上手くないけれど、雰囲気はたっぷりに後半のリズムも堪能できました。(11:42)

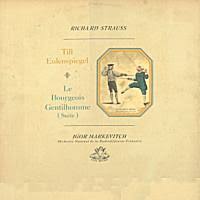

R.Strauss 管弦楽組曲「町人貴族」〜イーゴル・マルケヴィッチ/フランス国立放送管弦楽団(1956年)・・・1920年初演。もともとは歌劇「ナクソス島のアリアドネ」の劇中劇の付随音楽から演奏会用組曲に仕上げたのだそう。二管編成の簡素な編成(但し7種の打楽器)ハープ、ピアノも入ります。ちょっと威圧的なほどにゴージャスないつものR.Straussに非ず、Lullyの編曲も入って、ちょっぴり懐古的に小粋、典雅に落ち着いた愉悦に充ちて、現在の演奏会に定着しております。ステレオに間に合っていないけれど、音質は思わぬ良好。

R.Strauss 管弦楽組曲「町人貴族」〜イーゴル・マルケヴィッチ/フランス国立放送管弦楽団(1956年)・・・1920年初演。もともとは歌劇「ナクソス島のアリアドネ」の劇中劇の付随音楽から演奏会用組曲に仕上げたのだそう。二管編成の簡素な編成(但し7種の打楽器)ハープ、ピアノも入ります。ちょっと威圧的なほどにゴージャスないつものR.Straussに非ず、Lullyの編曲も入って、ちょっぴり懐古的に小粋、典雅に落ち着いた愉悦に充ちて、現在の演奏会に定着しております。ステレオに間に合っていないけれど、音質は思わぬ良好。

第1幕への序曲(町人ジュルダン)(3:53)メヌエット(1:41)剣術の先生(1:33)仕立て屋の登場と踊り(5:13)リュリのメヌエット(1:58)クーラント (2:36)クレオントの登場(3:56)第2幕への前奏曲(間奏曲)(伯爵ドラントと公爵夫人ドリメーヌ)(3:19) 晩餐(食卓の音楽と料理人の踊り(10:19)

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

正月三が日は寝たきりかよ、しかも激しく咳き込んでまともに眠れておりません。熱も倦怠感もなくて、盛大なる洟水と痰の絡みのみ、ま、婆さんの処方薬残りでエエ加減な対処をしているせいかも。いちおうフロの残り湯汲み出しての洗濯再開したけれど、それ以外なにもできず、外にも出られません。困りました。なかなか日常生活に戻れなくてコタツに隠ってドラマ「相棒」など眺めたり、往路箱根駅伝を断続的に眺めたり・・・

夕方、ようやく洟水と痰の絡みは若干治まった?かも、そう自覚してストレッチを4日ぶり再開。更にほんの短い5分ほど、軽いYouTube体操も試してみました。でもやはり夜の咳込みからの睡眠不如意は変わらない。本日以降、通常生活に復帰できるでしょうか。女房殿は夕方より介護生活に復帰。今朝の体重は66.15kg▲450g。

年賀状は全国的に過去最低の取り扱い枚数、最盛期の25%ほどに減少したそう。我が家は2年前「賀状仕舞い」を案内して、昨年はそれでも届いたものに女房殿が手書きで返事しました。本年はわずか5枚のみ。おそらく団塊の世代が後期高齢者に至って、人生のケジメを付けようとしたものか。若い世代はLINEを使うでしょう。年賀状は日本の大切な文化に間違いないけれど、もう廃れていくのかなぁ。日本郵便(株)も不祥事続き、郵便事業はどんどん縮小していくのでしょう。かつて強引な勧誘営業が問題となった簡易保険の宣伝は復活しているけれど、その辺りに活路を見出しているのでしょうか。

Debussy イタリア組曲(バレエ音楽「プルチネルラ」より編曲)/Debussy チェロ・ソナタ ニ短調/Busoni チェロとピアノのための小組曲より「Sostenuto ed espressivo」/Foss チェロとピアノのためのカプリッチオ〜グレゴール・ピアティゴルスキー(vc)/ルーカス・フォス(p)(1959年)・・・Gregor Piatigorsky(1903-1976露西亜→亜米利加)は往年の名チェリスト、日本での知名度人気はさっぱりでしょう。RCA-Living Stereoの音質は現役です。

Debussy イタリア組曲(バレエ音楽「プルチネルラ」より編曲)/Debussy チェロ・ソナタ ニ短調/Busoni チェロとピアノのための小組曲より「Sostenuto ed espressivo」/Foss チェロとピアノのためのカプリッチオ〜グレゴール・ピアティゴルスキー(vc)/ルーカス・フォス(p)(1959年)・・・Gregor Piatigorsky(1903-1976露西亜→亜米利加)は往年の名チェリスト、日本での知名度人気はさっぱりでしょう。RCA-Living Stereoの音質は現役です。

Stravinskyは昔馴染みの音源。オリジナルは擬バロック風情な「プルチネルラ」から5曲抜き出して、明るく、典雅な味わいによく歌うてユーモラス、素敵な作品。力強く豪快なチェロを堪能できます。現役のチェリストのレパーリーに残って、録音も演奏機会もけっこうあるようです。

Introduzione: Allegro moderato(2:26)Serenata: Larghetto(3:18)Aria: Allegro alla breve(6:58)Tarantella: Vivace(2:15)Minuetto e Finale: Moderato(4:43)

Debussyは1915年晩年の作品。遣る瀬ない旋律は自在、簡素に短い名曲でした。仏蘭西系の軽妙なチェリストを多く聴いていたせいか、作品はけっこう重厚に響いていつも以上に濃密な印象でした。

Prologue(4:26)Serenade(3:04)Finale(3:35)

Busoniは1885年の初耳作品。しっとりとして濃密な浪漫香る、ちょっと重苦しい旋律でした。(4:44)

ラストはLukas Foss(1922-2009亜米利加)の作品。躍動する剽軽な風情に疾走して多彩、けっこう激しい緊張感がありました。(6:04)

Brahms 間奏曲 変ホ短調 作品118-6/ラプソディ ト短調 作品79-2/Beethoven ピアノ・ソナタ第23番ホ短調「熱情」/Chopin 夜想曲第13番ハ短調 作品8-1/バラード第3番変イ長調 作品47/マズルカ第15番ハ長調 作品24-2/マズルカ第17番 変ロ短調 作品24-4/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39/マズルカ第45番イ短調 作品67-4/ワルツ変ト長調 作品70-1/練習曲ハ短調 作品10-12〜ヴィトルド・マルクジンスキ(p)(1963年/ロカルノ、聖フランチェスコ教会ライヴ)・・・2008年来の再聴。Witold Malcuzynski(1914-1977波蘭→瑞西?)はちょっと忘れられたピアニストっぽくて、日本語表記もマウツジンスキとかマウツジニスキなどいろいろ。Chopinの演奏に定評があって、EMIにまとまった録音が出ていたはず。ニュアンス豊かに味わい深いタッチ、曖昧さのない安定した技巧と情熱にはライヴならでは、パワフルな熱を感じさせるもの。音質はかなり良好。

Brahms 間奏曲 変ホ短調 作品118-6/ラプソディ ト短調 作品79-2/Beethoven ピアノ・ソナタ第23番ホ短調「熱情」/Chopin 夜想曲第13番ハ短調 作品8-1/バラード第3番変イ長調 作品47/マズルカ第15番ハ長調 作品24-2/マズルカ第17番 変ロ短調 作品24-4/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39/マズルカ第45番イ短調 作品67-4/ワルツ変ト長調 作品70-1/練習曲ハ短調 作品10-12〜ヴィトルド・マルクジンスキ(p)(1963年/ロカルノ、聖フランチェスコ教会ライヴ)・・・2008年来の再聴。Witold Malcuzynski(1914-1977波蘭→瑞西?)はちょっと忘れられたピアニストっぽくて、日本語表記もマウツジンスキとかマウツジニスキなどいろいろ。Chopinの演奏に定評があって、EMIにまとまった録音が出ていたはず。ニュアンス豊かに味わい深いタッチ、曖昧さのない安定した技巧と情熱にはライヴならでは、パワフルな熱を感じさせるもの。音質はかなり良好。

BrahmsはMy お気に入り作品。人生の黄昏、後ろ向きの後悔に寂しげな「間奏曲」(5:02)激情と静かな怒りが迸る(ほとばし)る「ラプソディ」(4:58)どちらも要らぬ力みのないタッチでした。

自分にとってはちょいと敷居が高いBeethovenのソナタは、その立派な構成感に必ず感動の渦が押し寄せてパワフル・・・とくにこの「熱情」は抑制して静かな始まりから、ラスト情熱迸ったテンポ・アップが圧巻の興奮に至るもの。不気味な緊張感を湛えた 「Allegro assai」(9:33)から「Andante con moto」(6:08)「Allegro ma non troppo - Presto」圧巻の「熱情」の爆発に至りました。(5:35)

Chopinは十八番。よく考えられた演奏会用の配列に、クリアなタッチに雄弁。華やかではないけれど晴れやかに軽妙、落ち着いた表情。ローカルを感じさせるリズムは小粋に、陰影は豊かに自然な推移。淡々としてムリのない感興の盛り上がり。馴染みの名曲を堪能できました。(6:00-7:37-2:28-4:22-7:41-2:52-2:28-2:58)後半に向けて熱を高め、ラストはライヴ故のちょぴり粗さもあって、それも聴衆は喝采しておりました。

2026年1月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

前夜ひどい咳が復活してほとんど眠れない。身動きが取れないので、未だ自分にとって2026年が始まりません。熱も頭痛もないので、音楽は聴けるけれど、集中力は続かない。それに第2回お釈迦HDDより救出(中)ファイルもそれなりに膨大、その点検整理にもちょっと疲れておりました。なんとか今週末日曜の市立体育館再開迄に復活したいものです。現状、ほとんどな〜んもやる気が出ない。食欲は落ちておりません。正真正銘の寝正月を過ごしております。夕方ようやく声が出るようになりました。熱はないけれど、ひどい洟水と痰の絡み盛大にずっと咳き込んむのがつらいところ。今朝の体重は66.6kgほぼ変わらない、なんせほとんど終日身動きできず歩数は3-400歩くらいですから。太ももの筋肉にハリを感じるのは運動不足でしょう。

TVerにドラマ「緊急取調室」新旧ドラマを連続順繰り眺めて堪能しておりました。華やかでしゃきっとした天海祐希を主役に据えて、周りを草臥れてジミな爺で固めて、若きイケ面やら要らぬ若いアイドル娘もほとんど登場しまません。毎回ゲストに個性的な役柄を得て、筋書きはどれも凝って重厚、見応えがありました。

サンタ姿でガンジス川へ、どうも日本人らしい。追加情報では放尿が騒ぎになったとも。受け狙いのつもりかね。訪日インバウンドが神社の鳥居で逆上がりしたみたいもんでしょう。もっと悪質かも。困ったもんでっせ。そう云えば、京都・嵐山の竹林では観光客が竹に傷つけて落書き、一部伐採に追い込まれているそう。なんか情けないなぁ、「旅の恥はかき捨て」という言葉は海外にもあるのでしょうか。

相変わらず音楽コメントは手抜き連続なのは体調ゆえ、ご勘弁。

Brahms 悲劇的序曲(2024年ライヴ)/交響曲第1番ハ短調(2025年ライヴ)〜キリル・ペトレンコ/ベルリン・フィル・・・第2回HDDお釈迦事件を受けて目に付くところから音源ファイル再入手を続けているけれど、気付けばもうほとんど鬼籍に入った人ばかり。昔と違って新譜が毎月発売再発売され、華やかな話題になった時代は過ぎ去りました。現役の人もちゃんと聴かなくっちゃと深く反省、Kirill Petrenko(1972-露西亜)が2019年ベルリン・フィルの首席指揮者・芸術監督就任してからは自主レーベル中心に音源が発表されております。

Brahms 悲劇的序曲(2024年ライヴ)/交響曲第1番ハ短調(2025年ライヴ)〜キリル・ペトレンコ/ベルリン・フィル・・・第2回HDDお釈迦事件を受けて目に付くところから音源ファイル再入手を続けているけれど、気付けばもうほとんど鬼籍に入った人ばかり。昔と違って新譜が毎月発売再発売され、華やかな話題になった時代は過ぎ去りました。現役の人もちゃんと聴かなくっちゃと深く反省、Kirill Petrenko(1972-露西亜)が2019年ベルリン・フィルの首席指揮者・芸術監督就任してからは自主レーベル中心に音源が発表されております。

これがもう滅茶苦茶カッコ良い!あまりに有名な作品は古今東西歴代巨匠の録音が揃って、新しい個性を描き出すのは難物でしょう。これがちょっと驚きの鮮度。心持ち速めのテンポに引き締まった辛口の響き、若々しい推進力。

いままでほぼ好ましい印象を得られなかった「悲劇的序曲」がいつになく颯爽としてカッコよく響きます。(13:32)

いかにも物々しく重心の低いハ短調交響曲も、ベルリン・フィルのパワーは健在、その勢いのまま、響きはモダーンに重苦しくない。時代は変わりました。爽快な熱気を感じさせてモダーンなスタイルに感心しつつ、ラスト迄一気呵成に突き進みました。作品そのものを見直して、これはここ10年くらいのヴェリ・ベスト。

第1楽章「Un poco sostenuto - Allegro」(13:16)第2楽章「Andante sostenuto」(9:17)第3楽章「Un poco allegretto e grazioso」(4:27)第4楽章「Adagio - Allegro non troppo ma con brio」(16:02)

Mahler 交響曲第1番ニ短調〜グスタヴォ・ドゥダメル/スカラ座フィル(2008年ライヴ)・・・これは放送録音?音源。Gustavo Dudamel(1981ー委内瑞拉)27歳の記録。10年ほど前にちょろ聴きしたメモが残っておりました。青春の胸の痛みや憧憬に溢れた美しい旋律作品。音質はちょっと肌理が粗い感じ。

Mahler 交響曲第1番ニ短調〜グスタヴォ・ドゥダメル/スカラ座フィル(2008年ライヴ)・・・これは放送録音?音源。Gustavo Dudamel(1981ー委内瑞拉)27歳の記録。10年ほど前にちょろ聴きしたメモが残っておりました。青春の胸の痛みや憧憬に溢れた美しい旋律作品。音質はちょっと肌理が粗い感じ。

第1楽章「Langsam, schleppend」繰り返し有。テンション高く、頻繁なテンポの動きに熱狂的な勢いを感じさせて、いささか恣意的に過ぎるほど。ライヴだったら盛り上がるやろなぁ。音質はさほど悪くないけれど、 最強音で腰砕けになるリミッターが掛かります。(16:12)

第2楽章「Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell」ここも大仰な表情付けに頻繁にテンポは動いて、中間部のゆったりとした対比もかなり恣意的、そして強引に疾走するスケルツォ。(8:28)

第3楽章「Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen」神妙な葬送行進曲に参入するオーボエは妙に浮き立って艶っぽい。ここのテンポも相当動いてわざとらしいこと限りなし、ちょっとやり過ぎ。(11:25)

第4楽章「Sturmisch bewegt」風雲急を告げる切迫したフィナーレ。ここは勢い付けた快速、そして優しい場面は纏綿と歌って、ここではその対比は決まっておりました。颯爽としてなかなかカッコ良く、ラストの追い込みとテンポアップに聴衆は熱狂しておりました。(20:37/盛大なる喝采有)

2026年1月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々

新しく2026年を迎えました。なんの変哲もない日々の連続だけど、こうして区切りをつけて新鮮な気持ちに至るのが人間の知恵なののでしょう。

前日朝、名古屋のホテルの朝風呂やけっこう多彩に美味しい朝食を堪能して大阪に戻りました。在来線はがらがらなのは大晦日故でしょう。最寄りの駅から徒歩で帰る途中、業務スーパーにて買い物済ませて、帰宅して着替えたものを洗濯すべくリュックより取り出したら・・・なんと数日前に入手した、かにかまぼこ、ちくわ出現!数日間後生大事に抱えて新幹線移動していたとは・・・情けない。昼は大晦日らしい年越しそばをいただいて、夕方には女房殿が冷凍のミニおせちを入手して(これが不味い)あとは豆腐が余っていたので湯豆腐など。風邪症状はじょじょに改善しているけれど、まだ本調子じゃないし、ゆっくりと年越しいたしました。紅白歌合戦はもう数十年見ておりません。女房殿によると「知らん歌手ばかり」とのこと。ここ10年以上?女房殿は介護とか、北海道の両親が元気な頃は自分だけ帰ったりしたので、夫婦での年越しも久々でした。あと数日で96歳となる婆さんは義弟宅に正月を過ごしております。

野崎観音への初詣はちょっと体調的に本日はご遠慮。昨夜、ちょっと洟水復活して断続的に咳き込んでまともに眠れません。今朝の体重は66.65kg+450g。まったく身体を動かしておりませんから。

大晦日の早朝、よく出掛ける京橋の飲食街にて客同士のトラブルから男性死亡、物騒なことですよ。

「近況」にも言及した自分よりちょっと齢上、地域医療に熱心な医師の「排尿障害」の件。友人専門医に診てもらって、服薬の間違いを指摘されたそう。現役医師でも専門外になると対処を誤るものなのですね。ましてや、自分はまったくの一般爺ド・シロウトだから、なにか症状があれば謙虚に良さげな医師をさがして助言をいただくことが大切と痛感いたしました。幸い、未ださほどの障害もないけれど、若い頃とは出の勢いや頻度が違うのは自覚しております。

ここ数日寝込んだり、旅行に行ったりで音楽拝聴メモが尽きております。

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜クラウディオ・アラウ(p)(1942年)・・・巨匠Claudio Arrau(1903-1991智里)39歳若い頃の録音。音質はこの時期にしてかなり、しっかりピアノのタッチを再現して聴き苦しくはない。繰り返しは実行。やや硬質に明晰清潔なタッチにペダルを使っていないよう、もちろん技巧に不安はありません。纏綿としたルバートや装飾音もなくて、心持ち速めだけれど慌てず、テンポの動きもほとんどない、変幻自在な変奏曲を乾いた?モダーンなセンスに驚かされる表現。グレン・グールド出現前にこんな新鮮な演奏をしていたのですね。この時代にピアノでのBachというのは一般的だったのでしょうか。

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜クラウディオ・アラウ(p)(1942年)・・・巨匠Claudio Arrau(1903-1991智里)39歳若い頃の録音。音質はこの時期にしてかなり、しっかりピアノのタッチを再現して聴き苦しくはない。繰り返しは実行。やや硬質に明晰清潔なタッチにペダルを使っていないよう、もちろん技巧に不安はありません。纏綿としたルバートや装飾音もなくて、心持ち速めだけれど慌てず、テンポの動きもほとんどない、変幻自在な変奏曲を乾いた?モダーンなセンスに驚かされる表現。グレン・グールド出現前にこんな新鮮な演奏をしていたのですね。この時代にピアノでのBachというのは一般的だったのでしょうか。

(Aria)4:36-1:45-1:27-1:51-1:03-1:32-1:38-1:38-1:49-2:13-1:20-1:44-3:50-5:21-2:09-4:16-2:52-1:58-1:10-1:03-2:00-3:11-1:13-2:02-3:13-8:25-2:05-1:57-2:23-2:08-1:41-(Aria)2:21

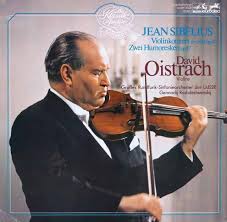

Sibelius ヴァイオリン協奏曲ニ短調/ロマンス ニ短調/ロマンス ニ長調〜ダヴィッド・オイストラフ(v)/ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/モスクワ放送交響楽団(1965年ライヴ?)・・・NMLではモスクワ・フィルとなっていて、他、1968年録音など情報は錯綜しております。おそらくTchaikovskyと情報が入れ替わっていると類推。今回HDDトラブルに長年集めたDavid Oistrakh(1908-1974烏克蘭)の全音源を失って、これは露西亜の怪しいサイトより再入手した音源(ソヴィエット大放送交響楽団/1965)信じられぬほど鮮明な音質に低音高音の伸び、臨場感もしっかり、ライヴ?会場ノイズも拍手もありません。オイストラフは常よりいっそうアツいテンションと緊張感、切れ味鋭い艷やかな音色、それはGennady Rozhdestvensky(1931-2018露西亜)30歳代才気煥発、若くパワフルな勢いに影響されたのかも知れません。オーマンディとの録音(1959年)よりこちらのほうが上出来。

Sibelius ヴァイオリン協奏曲ニ短調/ロマンス ニ短調/ロマンス ニ長調〜ダヴィッド・オイストラフ(v)/ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/モスクワ放送交響楽団(1965年ライヴ?)・・・NMLではモスクワ・フィルとなっていて、他、1968年録音など情報は錯綜しております。おそらくTchaikovskyと情報が入れ替わっていると類推。今回HDDトラブルに長年集めたDavid Oistrakh(1908-1974烏克蘭)の全音源を失って、これは露西亜の怪しいサイトより再入手した音源(ソヴィエット大放送交響楽団/1965)信じられぬほど鮮明な音質に低音高音の伸び、臨場感もしっかり、ライヴ?会場ノイズも拍手もありません。オイストラフは常よりいっそうアツいテンションと緊張感、切れ味鋭い艷やかな音色、それはGennady Rozhdestvensky(1931-2018露西亜)30歳代才気煥発、若くパワフルな勢いに影響されたのかも知れません。オーマンディとの録音(1959年)よりこちらのほうが上出来。

1904年初演(1905年改定)二管編成、たっぷり浪漫情緒溢れて美しい旋律が続く傑作。これほど変幻自在、表情は陰影豊かにこの作品を表現した演奏は滅多に経験できません。凄い説得力。この作品はもともと大好き、伴奏も含めてヴェリ・ベストかも。

第1楽章「Allegro moderato」凛と張り詰めたようなクールな旋律は痺れるほどの魅力。いつもの豊満な風情よりクールに華やかなソロは爽快でした。(15:08)

第2楽章「Adagio di molto」途方に暮れたような木管から、たっぷり濃厚なヴァイオリンは懐かしい旋律を纏綿、スケール大きく、雄弁に歌います。オーケストラの追い込みは入魂の切迫感と詠嘆。(8:44)

第3楽章「Allegro ma non tanto」激しいリズムから始まって、ロジェストヴェンスキーのゴリゴリするような伴奏に乗って完璧な技巧、美しい音色がぴん!と張り詰めて躍動いたします。(7:33/拍手なし)

ロマンスは同じ日の録音となっているけれど、そんな演目の組み合わせはあるのでしょうか(アンコール?)。音質はこれもクリアそのもの。泣けるように劇的なニ短調(3:33)快速に爽快なニ長調(2:14)唖然とするほど余裕の技巧でした。

へ●最新の「音楽日誌」はこちら△上方に新しく更新いたします△written by wabisuke hayashi

へ●最新の「音楽日誌」はこちら△上方に新しく更新いたします△written by wabisuke hayashi