2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

本日にて9月も終わり。昼の気温は少々上がっても風情はすっかり秋に至っております。

昨日朝は予報通り、けっこう降って雷も連続鳴りました。遠いみたいだから大丈夫と思うけれど、念のためコンピューターとオーディオの電源コンセントを抜きました。ストレッチと短いYouTube軽いウォーキング済ませて市立体育館へ。ちょうど雨は収まりつつあって傘なしに到着、月曜は馴染みの引退シルバーメンバー中心、問題なく筋トレマシンは使えて、エアロバイク15分も無事消化出来。急ぎ帰宅して洗濯は途中で女房殿にお願いして、コミュニティバスへ。駅近くで降りて耳鼻科へ。クスリは効かないので点鼻薬のみ処方お願い、蒸気吸入で乗り切りましょう。支払いが自動になって楽天Payも使えるようになりました。帰り道、歯医者に通り掛かったので定期診療予約に寄ったら・・・当日昼からOKとのこと。一度帰宅して昼食後、すっかり晴れた空に再び出掛けて歯石などキレイにしていただいてスッキリ。(磨き過ぎを指摘されました)次は年末かな?今朝の体重は66.20kg+150g。増える理由がわからない。

YouTubeも見過ぎてちょっと飽きてきたけれど「【大阪 寝屋川市】全国から客が殺到する“伝説の肉うどん”。客が絶賛する大阪だし文化の神髄!」四國うどん 河北本店 〜そこは比較的近いし、若い頃住んでいた辺りの傍。その仕込みの準備、調理の経過、押し寄せる客のようすに感動いたしました。

昆布(おそらく道南産真昆布)と各種節を使ったつゆの準備(関連店の分まで一気に仕上げて運ぶとのこと)粉から仕上げて熟成させ、機械を使って幾度も伸ばす麺はコシが強いそう。従業員すべてそのムダのない手順と熟練の動きに驚きました。鯖寿司のていねいな骨抜き、レモンと酢で締める工程、昆布で巻く景色の美しさ。天ぷらのカリッと揚がったエビの大きさ・・・美味そうやなぁ。この店じゃないんだけど、独身時代北海道の両親を大阪の手打ちうどん屋に案内したら、洗面器のような大型サイズどんぶりに驚き、大型海老天に感激して、帰ってからも友人に自慢していたらしいことを懐かしく思い出しました。

インバウンドにも最近うどん好きが出現したもよう。日本人以外にはダシの旨味、コクの深さはわからんやろ(韓国語にはコクに該当する言語はないそう/たいてい字幕翻訳は「濃い」となっている)そう思ってきたけど、けっこう人気はあるようですね。かなり贅沢なトッピング込みで1,000円程度、外国人観光客が知ったら驚いてくれるでしょうか。ま、観光地じゃないから行かないと思うけど。

Mahler 交響曲第9番ニ長調〜ジョージ・ショルティ/シカゴ交響楽団(1982年)・・・Georg Solti(1912-1997洪牙利→英国)による再録音。世評さておき、この人の録音は自分にとっては期待外れが多いのが正直なところだけれど、MahlerとBrucknerは別。オーケストラの圧倒的なパワーは細部迄クリアにメタリック、曖昧さのない響きは爽快と感じます。この作品には一種厭世や諦念を感じさせるけれど、ショルティはとことん明晰パワフルな表現、できるだけ楽譜に正確に、要らぬ情念を一切感じさせぬもの。まるで輝ける巨大なる現代人工建造物みたい。

Mahler 交響曲第9番ニ長調〜ジョージ・ショルティ/シカゴ交響楽団(1982年)・・・Georg Solti(1912-1997洪牙利→英国)による再録音。世評さておき、この人の録音は自分にとっては期待外れが多いのが正直なところだけれど、MahlerとBrucknerは別。オーケストラの圧倒的なパワーは細部迄クリアにメタリック、曖昧さのない響きは爽快と感じます。この作品には一種厭世や諦念を感じさせるけれど、ショルティはとことん明晰パワフルな表現、できるだけ楽譜に正確に、要らぬ情念を一切感じさせぬもの。まるで輝ける巨大なる現代人工建造物みたい。

第1楽章「Andante comodo」30分を超えるからテンポは遅めだけど、停滞感はありません。一歩引いて正確に明瞭な響き、陰影豊かにデリケートなニュアンス〜そんな表現方向に非ず、夾雑物交えぬ艶々のメタリック・サウンドにパワーは充分。(30:23)

第2楽章「Im Tempo eines gemachlichen Landlers. Etwas tappisch und sehr derb(緩やかなレントラー風のテンポで、いくぶん歩くように、そして、きわめて粗野に)」牧歌的な始まり、弦のアクセントは正確にゆったり硬質。重く引きずるような足取り、そしてテンポ・アップも非情に、余情の欠片もない乾いて平板なサウンドが続いて異形でした。(18:00)

第3楽章「Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig(きわめて反抗的に)」題名通りの金管の乱舞反乱、爽快なほどの大爆発はシカゴ交響楽団のパワー全開、これほどの金管の咆哮ははかつて聴いたことはないほど明瞭。それはスポーティに筋肉隆々、一点の曇りも陰りもなくて、空疎なほどでした。(12:37)

第4楽章「Adagio. Sehr langsam und noch zuruckhaltend(非常にゆっくりと、抑えて)」人生のラストを達観するようなフィナーレも、生臭坊主のような煩悩いっぱい。弦は決然としてしっかりパワフル、弱音さえクリア。ホルンは強靭に雄弁だけれど、妙に明るい音色にやや違和感ないでもない。表情は前向きにストレート、筋肉質のサウンドが隆々と盛り上がって、弦も管もその圧は相当なもの。それはそれで爽快に、気持ちよろしく受け止めました。音質良好にラストの極弱音もわかりやすい。(24:56)

Rachmaninov 交響的舞曲/ヴォカリーズ〜ドナルド・ジョハノス/ダラス交響楽団(1967年)・・・Donald Johanos(1928-2007亜米利加)はダラス交響楽団(1962-1970年)香港フィル(1979-1994年)音楽監督在任。ラインスドルフの弟子だそうです。これは20年ぶりの再聴。CDは処分住み、当時「かなりドライで、残響奥行きもデリカシーも不足気味の音質だけれど、骨太で馬力ある響き」とあるけれど、その印象は変わりません。低音が良く効いて、かなりリアルな音質だけどちょっぴり曇りあるLP 「Turnabout TV 341458」の音源でした。両作品ともこの演奏が出会いだったと記憶します。

Rachmaninov 交響的舞曲/ヴォカリーズ〜ドナルド・ジョハノス/ダラス交響楽団(1967年)・・・Donald Johanos(1928-2007亜米利加)はダラス交響楽団(1962-1970年)香港フィル(1979-1994年)音楽監督在任。ラインスドルフの弟子だそうです。これは20年ぶりの再聴。CDは処分住み、当時「かなりドライで、残響奥行きもデリカシーも不足気味の音質だけれど、骨太で馬力ある響き」とあるけれど、その印象は変わりません。低音が良く効いて、かなりリアルな音質だけどちょっぴり曇りあるLP 「Turnabout TV 341458」の音源でした。両作品ともこの演奏が出会いだったと記憶します。

交響的舞曲はなぜか交響曲第5番と命名されなかった晩年の傑作(ラスト作品?)。1941年ユージン・オーマンディにより初演。三管編成、アルト・サクソフォンが入り、9種の打楽器、更にはピアノとハープも入る大掛かりなもの。

第1楽章「Non allegro」始まりはとぼけたような歩みから決然とした表情へ。表現は器用さとか洗練とは無縁に、無骨に骨太なもの。「デリカシーも不足気味」とは音質だけの印象じゃないかも。(11:20)

第2楽章「Andante con moto (Tempo di valse)」ヴァイオリン・ソロがとっても不安に怪しい、そして不器用に甘いワルツ。ラスト辺りは変拍子。雰囲気も厚みもパワーもあるけれど、なんかドン臭い感じ。(9:04)

第3楽章「Lento assai - Allegro vivace - Lento assai - Come prima - Allegro vivace」スケルツォのような落ち着きのない始まり。付点のリズムから不安な旋律へ移行し、やがて優雅な風情はちょっと線が弱い感じ。ラストは例の「怒りの日」旋律がカッコよく締め括りました。(13:23)

「Vocalise」はとことん甘く、切なく儚い最高の旋律。これはこれで作品を味わうのに価値ある演奏だけど、弱音にテンションが下がる〜頼りないアンサンブル。(7:32)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

9月もぼちぼち終わり迫って、鼻詰まり痰の絡みが限界、夜寝る時に不自由して熟睡できません。転居前から耳鼻科に通っているけれど、まったく症状は改善しておりません。点鼻薬が残っていたので二ヶ月ほど通院をさぼって、服薬は切れて、とうとう重い腰を上げて本日昼前に予約を入れました。これからトレーニングのあとに通いましょう。年中花粉症みたい。

昨日日曜も朝から好天、夕方よりの雨の予報はあたりました。熟睡感が足りなくてどうも体調はどんより、ストレッチと短いYouTube体操をこなした後もぼんやりしておりました全身の倦怠感と云うか、疲れが抜けない感じ。ようやくアイスコーヒーの季節が過ぎて、盛夏時期に熱い珈琲はムリ、季節前に購入した珈琲豆がちょっと危うい感じだけれど、ようやく消化出来。久々に買いに出掛けました。天産物だから気候変動に不作とか+円安や輸送費の高騰にずいぶんと値上がって、かつて5-6年前は100g100円の水準でそれなりの品質のものが入手できたのは夢のまた夢、もう倍以上ですよ。すっかり贅沢品になりました。

・・・と、云いつつ夕方所用から戻った女房殿に誘われてご近所くら寿司へ久々、アルコールは抜き。しっかり喰って1,980円也。今朝の体重は66.05kg▲400g。

またまた幼児虐待虐殺のニュース、世の中に不快な話題は数多いけれど、これが一番最悪。その子は抗いようがないじゃないですか、可哀想で可哀想で切なくなる(涙)・・・世の中にはこどもが欲しくてもできない方はいらしゃって、職場の知り合いにもおりましたよ。リアルに生活が苦しくて、こどもどころか結婚さえ目途が立たない、そんな若い方も多いでしょう。せめて授かった生命は大切に育てたいもの。すべての赤ちゃんに健やかな成長とシアワセを願う。

Beethoven 交響曲第8番ヘ長調〜リムマ・スシャンスカヤ/ナショナル交響楽団(ロンドン/2024年)・・・Rimma Sushanskaya(?露西亜)はオイストラフの弟子であり、近年は指揮活動に幅を広げて、交響曲全集を録音したとのこと。オーケストラがワシントンに非ず、ロンドン・ナショナル交響楽団?とは初耳。.mp3/320kbps音源だけど、女流指揮者による新興オーケストラのサウンドを1曲のみ試しに確認してみました。Beethovenの交響曲中もっとも革新的な、新しい試みが連続する作品。

Beethoven 交響曲第8番ヘ長調〜リムマ・スシャンスカヤ/ナショナル交響楽団(ロンドン/2024年)・・・Rimma Sushanskaya(?露西亜)はオイストラフの弟子であり、近年は指揮活動に幅を広げて、交響曲全集を録音したとのこと。オーケストラがワシントンに非ず、ロンドン・ナショナル交響楽団?とは初耳。.mp3/320kbps音源だけど、女流指揮者による新興オーケストラのサウンドを1曲のみ試しに確認してみました。Beethovenの交響曲中もっとも革新的な、新しい試みが連続する作品。

快活に躍動する第1楽章「Allegro vivace e con brio」(9:42)

メトロノームがシンプルにリズムを刻む第2楽章「Allegretto scherzando」(4:01)

スケルツォに非ず第3楽章「Tempo di menuetto」は悠々とした舞曲を経(4:55)

第4楽章「Allegro vivace」そっと小走りに走り出すようなフィナーレは小味にユーモラス。(8:18)

なかなかヴィヴィッドな演奏だけど、オーケストラの響きがなんとも安っぽい感じ。他の交響曲を続けて聴こうとは思いませんでした。

Sibelius 交響曲第2番ニ長調〜ジョン・バルビローリ/ニューヨーク・フィル(1940年)・・・ほぼ20年ぶりの拝聴。かつてハレ管弦楽団との全集録音は鉄板と評されたけれど、しばらく聴いておりません。ちょっと再聴確認は怖い感じ。ニューヨーク・フィル音楽監督在任は1936-1943年、トスカニーニの後任として散々な評判だったそう。北欧の旅情たっぷり漂う大人気作品は二管編成+ティンパニ、アマチュア・オーケストラの演奏頻度も高いもの。John Barbirolli(1899-1970英国)41歳壮年の気力体力溢れて、燃えるようにテンション高い演奏。テンポは揺れ動いて、やや速めに前のめりの勢いたっぷりにアツく歌う表現、骨太に明るいニューヨーク・フィルのパワーを堪能できます。音質もこの時期としてさほどに不満を覚えないけれど、やはりちょっと厳しい感じ。(「HISTORY」(TIM)の復刻は少々頼りない、薄い音との記録有)

Sibelius 交響曲第2番ニ長調〜ジョン・バルビローリ/ニューヨーク・フィル(1940年)・・・ほぼ20年ぶりの拝聴。かつてハレ管弦楽団との全集録音は鉄板と評されたけれど、しばらく聴いておりません。ちょっと再聴確認は怖い感じ。ニューヨーク・フィル音楽監督在任は1936-1943年、トスカニーニの後任として散々な評判だったそう。北欧の旅情たっぷり漂う大人気作品は二管編成+ティンパニ、アマチュア・オーケストラの演奏頻度も高いもの。John Barbirolli(1899-1970英国)41歳壮年の気力体力溢れて、燃えるようにテンション高い演奏。テンポは揺れ動いて、やや速めに前のめりの勢いたっぷりにアツく歌う表現、骨太に明るいニューヨーク・フィルのパワーを堪能できます。音質もこの時期としてさほどに不満を覚えないけれど、やはりちょっと厳しい感じ。(「HISTORY」(TIM)の復刻は少々頼りない、薄い音との記録有)

第1楽章「Allegretto」(8:36)第2楽章「Tempo andante, ma rubato」(12:37)第3楽章「Vivacissimo」 (5:45)

第4楽章「Finale: Allegro moderato」(12:27)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日土曜も秋晴れ、気温はちょっぴり上がっても秋の風が吹いております。これから紅葉の季節だけど、あまりの夏の高温に「葉焼け」を起こして、あちこちかなりの被害が出ているそうです。しばらく連続介護泊まり続きだった女房殿は前夜久々にぐっすり眠れたとのこと。いつも通り、朝のストレッチ、YouTubeは亜米利加の男女インストラクターのご指導によるワークアウト済ませて市立体育館を目指しました。

道中も秋の風を感じられて快適、市立体育館は馴染みのメンバー揃って、例のジャージの上に短パンを穿く個性的な爺はハイプーリーを独占する癖があるので(ほとんど休んで、考え事をしている)その姿を確認した途端まずハイプーリーを実施、あとは順繰り筋トレ、エアロバイクを消化できました。シャワーを浴びて血圧を確認したらほぼ正常。帰宅したらまず洗濯、まだまだ日差しはしっかりあるのですぐ乾きます。今朝の体重は66.45kg+450g! これは原因がわからない。

自民党の総裁選にはあまり興味がないというか、誰にも期待してないけれど一部野党は連立に前のめりみたいですね。牧島かれん元デジタル相(陣営広報班長)がステマ指示したことが話題騒然。もともと小泉進次郎陣営はSNS対応が弱かったそう、それにしてもデジタル相経験者がネットで一番やっちゃヤバい、安易な手法を使って自滅するとは・・・殺害予告や爆破予告のメールが相次いで広報班長を辞したそう。人材が払底しているのか、情けない。神奈川17区の次の選挙に注目。こんなしょうもない行状に、逆に世間の注目を浴びてどうする。影響があるのか、ないのか不明だけどいずれどちらでも良い。

Mahler 交響曲第6番イ短調〜ベルナルト・ハイティンク/ベルリン・フィル(1995年ライヴ/Amsterdam Mahler Feest)・・・セッション録音は1989年(それもしばらく聴いていない)これは別物のライヴ録音。Bernard Haitink(1929-2021阿蘭陀)66歳の記録。ベルリン・フィルのサウンドにはキレがあって辛口に響きます。お気に入りMahler中ちょっと重苦しく、怪しく、巨魁に感じてその威圧感に遠慮気味、比較的拝聴機会は少ない作品。ベルリン・フィルは実力充分、怪しい毒を感じさせるサウンドに非ず、クリアに洗練されて重量感もキレも充分、久々に理想的な演奏に出会いました。もっと汗水熱狂系演奏が好きな方はいらっしゃることでしょう。細部迄解像度高い音質も極上。この作品を聴くたび、新ウィーン楽派は近いと感じます。巨大なる四管編成、ティンパニ2台の他16種の打楽器(カウベルとかハンマー含む)チェレスタ、ハープも入ります。

Mahler 交響曲第6番イ短調〜ベルナルト・ハイティンク/ベルリン・フィル(1995年ライヴ/Amsterdam Mahler Feest)・・・セッション録音は1989年(それもしばらく聴いていない)これは別物のライヴ録音。Bernard Haitink(1929-2021阿蘭陀)66歳の記録。ベルリン・フィルのサウンドにはキレがあって辛口に響きます。お気に入りMahler中ちょっと重苦しく、怪しく、巨魁に感じてその威圧感に遠慮気味、比較的拝聴機会は少ない作品。ベルリン・フィルは実力充分、怪しい毒を感じさせるサウンドに非ず、クリアに洗練されて重量感もキレも充分、久々に理想的な演奏に出会いました。もっと汗水熱狂系演奏が好きな方はいらっしゃることでしょう。細部迄解像度高い音質も極上。この作品を聴くたび、新ウィーン楽派は近いと感じます。巨大なる四管編成、ティンパニ2台の他16種の打楽器(カウベルとかハンマー含む)チェレスタ、ハープも入ります。

第1楽章「Allegro energico, ma non troppo」始まりは重苦しい風情の行進曲、オーケストラの無機的なほどに濁らぬ硬質なサウンド、完璧に正確な技巧、ハイティンクのツボを抑えたオーソドックスなバランス感覚は、旋律リズムの怪しい風情を際立たせて説得力充分。(23:44)

第2楽章「Scherzo」ずんずんと怜悧に歩む、これも重く苦いスケルツォ。ここも情感を押さえてクールな表情、トリオは極端にテンポを落として、テンポは融通無礙。正確なアンサンブルはライヴとは思えぬ完成度でした。(13:17)

第3楽章「Andante moderato」静謐に陶酔するデリケートな緩徐楽章。背筋がゾクゾクするほど涼やかに洗練された弦、浮き立つようなオーボエ、哀しみに充ちたイングリッシュ・ホルン、遠く響き渡るホルン、どこをとっても極上の響き、オーケストラの最良の姿を感じさせます。カウベルが鳴り、チェレスタも儚く響いて、やがて情感極まるクライマックスを迎える・・・Mahlerが残した作品中、もっとも切なく、美しい場面のひとつ。(15:59)

第4楽章「Finale, allegro moderato」チェレスタやハープのきらきらしたサウンドに乗せて、最後の審判のように始まるフィナーレ。悶え苦しんで叫ぶ管楽器に異様なコントラバスのピチカート、ハイティンクには力みも煽りもないのに粛々と危機が迫る〜弱音に存在感と重量感、テンションはオーケストラの力量でしょう。じょじょに熱を高めて、足取りは重くならず、ムリムリ力付く熱狂しない表現。けっして濁らぬ弦も管も流麗クールなサウンド、そしてずしりと響き渡るハンマー、打楽器の低音の迫力にはどきりとさせられました。(32:04/熱狂的な喝采)

Scho"nberg 浄められた夜/Elgar 序奏とアレグロ/Britten 前奏曲とフーガ〜ヴィクトール・デザルツェンス/ローザンヌ室内管弦楽団(1961年)・・・Victor Desarzens(1908ー1986瑞西)は1940年にローザンヌ室内管弦楽団を創設して1973年迄在任したそう。録音年情報は今回調査したもの、拝聴したのはモノラルLP復刻、音質はやや曇りがちでした。

Scho"nberg 浄められた夜/Elgar 序奏とアレグロ/Britten 前奏曲とフーガ〜ヴィクトール・デザルツェンス/ローザンヌ室内管弦楽団(1961年)・・・Victor Desarzens(1908ー1986瑞西)は1940年にローザンヌ室内管弦楽団を創設して1973年迄在任したそう。録音年情報は今回調査したもの、拝聴したのはモノラルLP復刻、音質はやや曇りがちでした。

「浄められた夜」は弦楽アンサンブル版。後期浪漫の残滓たっぷり、フクザツな声部が幾重にも絡み合って濃密甘美、息苦しいほどの官能が溢れ出る名曲中の名曲。デザルツェンスの表現はさっくりと勢いがあって、緻密かつ悠々詠嘆ではないけれど、アンサンブルをしっかり磨いて迫力はありました。(30:32)

以下はかなり昔に偶然聴いていて久々の拝聴。英国音楽との組み合わせは珍しく、弦楽アンサンブルとしてのレパートリーなのでしょう。

Elgar「序奏とアレグロ」は弦楽四重奏と弦楽アンサンブルの掛け合いがステキなバロック風?作品、これもあまり劇性を強調しないけれど立派なストレート系表現。後半は速めのテンポに力強い。後年、ジョン・バルビローリの演奏に出会ったら、そのたっぷり引きずるような歌の応酬に作品を見直したものです。(13:36)

Britten「前奏曲とフーガ」は意外と他の演奏に出会う機会が少ない感じ。1943年の初演。前半はちょっとものものしく、中盤はごりごりとしたフーガがカッコよい。終盤はガラリと雰囲気を変えて恐ろしげに突然終了。モダーンな新古典風ハードな作品、デザルツェンスのメリハリ表現に似合っておりました。(10:01)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

週末を迎えて昨日はやや蒸し暑さを感じたけれど、先日迄の猛暑に比べれば屁みたいなものですよ。いつも通り朝一番にストレッチ、YouTube10分ほどの「Standing Morning Workout」実施して、これがけっこうキツい。その後、往復3kmほど、業務スーパーに買い物に出掛けました。けっこうペットボトルを拾いましたよ。これでアプリ上は一日の運動目標達成へ。天気予報は外れて昼前に急な雨ちょっぴり、慌てて洗濯物を室内に移動させました。今朝の体重は66.0kg▲350g、65kg台への道は遠い。

前日体育館の帰り、スーパーに寄ったら備蓄米がメインにエンド陳列、10kg4,000円弱、輸入米カルローズ2,500円ほど?も復活しておりました。業務スーパーは国内米がもうちょっと安く(おそらくブレンド米)備蓄米、輸入米は似たような相場でした。新米は高過ぎて売れない、というのは裏付けある報道が出てきて、その傾向はほんまのようでした。

国勢調査の封筒が投函されて一週間以上、なんとも面倒で開封する気になれない。女房殿に「頼んだよ」と云われても、その気は盛り上がらない・・・すると毎日眺めるブログで「スマホは文字が小さいのでパソコンで」5分で終了とあって、それなら、と思い直しました。ちょっとヤバいのは婆さん(95歳)のところには封筒が届いていないそう。そんな漏れがあってよいのか。(その後無事到着確認)面倒で無視している単身の方も多いと類推、日本語不如意な在留外国人はどうなるのか。ちゃんとした調査は成り立つのでしょうか。女房殿は久々の介護休暇へ。結局、我が家の国勢調査をささっと処理してくれました。

Stravinsky パストラール(田園曲/1995年)/組曲「兵士の物語」(器楽アンサンブル/1995年)/クラリネットのための3つの小品/ピカソのために(チャールズ・ナイディック(cl)/1999年)/おどけた歌(プリバウトキ)/猫の子守歌(キャサリン・チーシンスキ(ms)/聖ルカ管弦楽団/1992年)/ブルレスケ「きつね」(男声4人/器楽アンサンブル/2005年)/バリモントによる2つの詩/日本の3つの抒情詩(スーザン・ナルッキ(s)/20世紀古典アンサンブル/1997年)/ロシア風スケルツォ(1944年オリジナル・ジャズ・バンド版/聖ルカ管弦楽団/1991年)/ヴォルガの舟歌(管楽器用編曲/フィルハーモニア管弦楽団/2001年)〜ロバート・クラフト・・・幾度聴いたのかわからぬほどのお気に入りの一枚。Robert Craft(1923ー2015亜米利加)は同時代音楽の紹介と普及に人生を掛けた人、要らぬ情感や解釈を交えず楽譜の正確な表現を心掛けて潔い感じ。これはNAXOSオリジナル録音に非ず、他の音源の買い取りなんだそう。

Stravinsky パストラール(田園曲/1995年)/組曲「兵士の物語」(器楽アンサンブル/1995年)/クラリネットのための3つの小品/ピカソのために(チャールズ・ナイディック(cl)/1999年)/おどけた歌(プリバウトキ)/猫の子守歌(キャサリン・チーシンスキ(ms)/聖ルカ管弦楽団/1992年)/ブルレスケ「きつね」(男声4人/器楽アンサンブル/2005年)/バリモントによる2つの詩/日本の3つの抒情詩(スーザン・ナルッキ(s)/20世紀古典アンサンブル/1997年)/ロシア風スケルツォ(1944年オリジナル・ジャズ・バンド版/聖ルカ管弦楽団/1991年)/ヴォルガの舟歌(管楽器用編曲/フィルハーモニア管弦楽団/2001年)〜ロバート・クラフト・・・幾度聴いたのかわからぬほどのお気に入りの一枚。Robert Craft(1923ー2015亜米利加)は同時代音楽の紹介と普及に人生を掛けた人、要らぬ情感や解釈を交えず楽譜の正確な表現を心掛けて潔い感じ。これはNAXOSオリジナル録音に非ず、他の音源の買い取りなんだそう。

ノンビリと神妙な「パストラール」はヴァイオリンと4種の木管のための編曲版。(3:18)

「兵士の物語」は台詞の入らぬ組曲版、v/cl/tp/tb/fg/cb+打楽器の7人編成。素っ頓狂に妙に乾いたユーモアを感じさせてノリノリ。起承転結のないエピソード連続、これも大好きな作品。奏者は腕利きを揃えております。

The Soldier's March(1:30)Music from Scene 1(2:33)Music from Scene 2, "Pastorale"(2:46) The Royal March, "Pasadoble"(2:34)Little March(2:54)Dances: No. 1. Tango. No. 2. Waltz. No. 3. Ragtime(6:06)The Devil's Dance(1:19)Petit / Grand Chorale(2:38)Triumphal March of the Devil(2:11)

Charles Neidich(1953ー亜米利加)は著名なクラリネット奏者、「3つの小品」は

「Sempre piano e molto tranquillo: quarter note = 52」露西亜民謡風暗く落ち着いた低音がつぶやきます。(1:48)

「quarter note = 168」楽譜には拍子記号と小節線がないそう(Wikiによる)演奏者には即興性が求められるとのこと。自由自在に破天荒な音型の羅列。(1:01)

「quarter note = 160」変拍子連続に素っ頓狂な躍動するクラリネット。(1:04)

「ピカソのために」この作品の経緯はわからないけれど、ピカソはStravinskyの作品の舞台美術衣装を多く手掛けておりました。ほんの短い、シンプルなモノローグ。(0:32)

「Pribaoutki」とはおどけた歌の意味だそう。露西亜語ですか?落ち着いた女声+弦4人+fl/ob/cl/fgのバック。題名とは違ってとっても不気味。「Kornilo(コルニーロおじさん)」(0:57)「Natashka(暖炉)」(0:26)「Polkovnik(The Colonel/連隊長)」(0:48)「Starets i zayats(The Old Man and the Hare/おじいさんとうさぎ)」(1:49)

「猫の子守唄」は女声と三本のクラリネットによる、ほんの短い作品。晦渋に非ず、妖しい静謐なつぶやきのような風情でした。

「Spi, kot (The Tom-Cat/部屋の中)」(0:47)「Kot na pechi(The Tom-Cat on the Stove/暖炉の上で)」(1:00)「Bay-bay(Bye-Byes/ねんね)」(1:10)「U kota, kota(O Tom-Cat, Tom-Ca/猫の飼い主)」(0:51)

「Renard(きつね)」はたしか初めて聴いたのはシャルル・デュトワ、まったく歯が立たなかった記憶もあったけれど、いまなら粗野なユーモラス一杯の賑やかな作品を堪能できます。男声三人+fl-1/ob-1cl-1/fg-1/hr-2/tp-1/ツィンバロンまたはピアノ/tp/打楽器奏者一人(シンバル、大太鼓、タンバリン2)/v-2/va-1/vc-1/cb-1の編成。「兵士の物語」に似た序奏からきつねに捕らえられた鶏が猫と山羊に助けられるという筋らしい。けっこうこれも粗野な勢いがあってとてもわかり易い。(17:32)

以下、管弦楽伴奏付きの女声歌曲。正直云って神妙な風情を味わっただけ。しっとりとした風情は感じ取れるもの。

「バリモントによる2つの詩」「Nezabudochka tsvetochek' (The Little Forget-Me-Not Flower)」(1:18)「Golub' (The Dove)」(1:50)

「日本の3つの抒情詩」1912−13年頃、当時のパリはジャポニズム・ブームだったんだそう。

「Akahito(山部赤人「我が背子に見せむと思ひし梅の花それとも見えず雪の降れれば」)」(0:49)

「Mazatsumi(源当純「谷風にとくる氷のひまごとにうち出づる浪や春の初花」)」(1:06)

「Tsaraiuki(紀貫之)「桜花さきにけらしなあしひきの山のかひより見ゆる白雲」」(1:52)

「ロシア風スケルツォ」はポール・ホワイトマンのジャズ・バンド版は翌年、1945年管弦楽版より軽快な愉悦に充ちて楽しい。(3:38)

「ヴォルガの舟歌」は誰でも知っている旋律、とっても大仰に、立派過ぎる皮肉っぽい編曲(1:20)

Mussorgsky/Ravel 組曲「展覧会の絵」/交響詩「禿山の一夜」〜ロリン・マゼール/クリーヴランド管弦楽団(1978年)・・・優秀録音が有名なTelarc。マイク三本配置とか、自然な臨場感が豊かな音質でした。

Mussorgsky/Ravel 組曲「展覧会の絵」/交響詩「禿山の一夜」〜ロリン・マゼール/クリーヴランド管弦楽団(1978年)・・・優秀録音が有名なTelarc。マイク三本配置とか、自然な臨場感が豊かな音質でした。

「禿山の一夜」は馴染みのRimsky-Korsakov版、正直なところオリジナル版か、よほどアクの強い演奏じゃないとなんにも感じぬ作品。臨場感たっぷりのTelarc録音はなかなかエエ感じでした。颯爽としてクリーヴランド管弦楽団も充分に上手く都会的なセンス、テンポの動かし方も決まっておりました。(10:29)

「展覧会の絵」はトラック分けなし一本ファイルは残念。この作品は音質が映える作品だから、期待しておりましたよ。これが常識的と云うか、なんとも流したようなフツウ。技術的に優れて悪くない演奏だけど、各絵画の描き分けは淡々として、彼特有のもっとアクのある表現を期待しておりました。なんかとても残念。(30:21)

Mussorgsky/Ravel 組曲「展覧会の絵」〜ヴァシリー・シナイスキー/ハンガリー国立フィル(2017年/国立バルトーク・コンサート・ホール・ライヴ)・・・昨年2024年に拝聴記録有。

Mussorgsky/Ravel 組曲「展覧会の絵」〜ヴァシリー・シナイスキー/ハンガリー国立フィル(2017年/国立バルトーク・コンサート・ホール・ライヴ)・・・昨年2024年に拝聴記録有。

Vassily Sinaisky(1947-露西亜)はやや速めのテンポにカッコ良い推進力を感じさせて劇的、金管は意外とマイルドな響きに充実しておりました。

クリーヴランド管弦楽団と比べるには申し訳ないオーケストラだけど、こちらライヴの感興をアツく感じさせる、手に汗握る前のめりにアツい演奏でした。こちらのほうがずっと楽しい。(32:47/拍手有)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

最高気温は30度Cを超える日々がまだ続くようだけれど、秋の気配は日々色濃い感じ。インフルエンザは全国的に流行しているそうで、一部の県では学級閉鎖も出ているそう。自分も人混みに出掛ける時にはマスクを準備いたしましょう。わりとよく眠れて、朝ストレッチ、時間が押したのでわずか3分ほどのYouyTube短い有酸素運動済ませて、市立体育館へほぼ一番乗り。いつも通りのゆる筋トレ、エアロバイク15分消化いたしました。真夏に比べると身体はぐっとラクですよ。

初めて顔を見た自分よりやや人生の先輩夫婦、爺さんは鍛え上げた身体、脚の筋肉が素晴らしい。自分の短い脚とは大違い。毎日常連のジャージの上から短パンを穿く、特異なファッションの爺さんは珍しくお休み。そう云えば先日祝日、ユニクロのカラーステテコ着用の中年を目撃、あれは涼しいけれどトレーニングルームに着用すべきものに非ず、せいぜいゴミ出し外出くらいが限界でしょう。運動して、食事抑制しても今朝の体重は66.35kgじわじわ増えて、65kg台に戻せません。

前橋市長(42)釈明会見「10回以上ホテルで会うも男女の関係なし」既婚者男性職員と、との報道。もうアウトでしょう。ホテルで二人切り、じゃんけんでもしていたのか。そんな言い訳笑止千万。なんか社会常識から外れたカンチガイ政治家や教師とか、多過ぎませんか。場末の爺(=ワシ)が力んでも仕方がないけど。

Brahms ヴァイオリン協奏曲二長調〜ヘンリク・シェリング(v)/ベルナルト・ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団(1973年)・・・Henryk Szeryng(1918ー1988波蘭→墨西哥)のの作品録音は1958年(ピエール・モントゥー)1962年(アンタル・ドラティ/こちらの音源を入手できない→翌日Mecury音源にまとめてあることを発見)が存在して、かなり以前に驚くほど鮮明な音質に感銘をいただいて、それはどちらだったのか記憶もありません。この再録音を聴き損ねてと云うか〜正直なところ三種録音が存在したことをようやく認識したところ。

Brahms ヴァイオリン協奏曲二長調〜ヘンリク・シェリング(v)/ベルナルト・ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団(1973年)・・・Henryk Szeryng(1918ー1988波蘭→墨西哥)のの作品録音は1958年(ピエール・モントゥー)1962年(アンタル・ドラティ/こちらの音源を入手できない→翌日Mecury音源にまとめてあることを発見)が存在して、かなり以前に驚くほど鮮明な音質に感銘をいただいて、それはどちらだったのか記憶もありません。この再録音を聴き損ねてと云うか〜正直なところ三種録音が存在したことをようやく認識したところ。

旧録音の音質も明瞭だった記憶はあるけれど、こちらPHILIPSらしい中音域が豊かな、ふっくら厚みのある暖かいサウンドが魅力的。大仰に立派、勇壮に映える浪漫協奏曲。神経質に非ず余裕の端正ヴァイオリンとハイティンクの誠実一筋な伴奏、厚みのあるオーケストラ最高。当時コンセルトヘボウには往年の名人がゴロゴロ現役でした。ぐうの音も出ないくらいの説得力、正直なところ最近、食傷気味に感じていた作品そのものを見直しました。

第1楽章「Allegro non troppo」(23:15)第2楽章「Adagio」(9:27)第3楽章「Allegro giocoso, ma non troppo vivace」(8:34)

Debussy 夢想/夜想曲/バラード/マスク/ボヘミア舞曲/小さな黒人(ケークウォーク)英雄の子守歌/白と黒で/小組曲/リンダラハ/6つの古代の墓碑銘/民謡の主題によるスコットランド行進曲〜ヴェルナー・ハース(p)/ノエル・リー(p)(1961-1963年)・・・Werner Haas(1931-1976独逸)はギーゼキングの弟子。2004年に聴いた痕跡が残っているけれど久々の拝聴でした。若い頃廉価盤LPでお世話になった記憶もあります。LP6枚組、CDなら4枚組のラスト、師匠のクールに乾いた表現より、しっとりとして情感を過度に込めない淡々として、透明感のあるタッチが粛々と落ち着いたもの。PHILIPSらしい落ち着いた音質は現役水準でしょう。

Debussy 夢想/夜想曲/バラード/マスク/ボヘミア舞曲/小さな黒人(ケークウォーク)英雄の子守歌/白と黒で/小組曲/リンダラハ/6つの古代の墓碑銘/民謡の主題によるスコットランド行進曲〜ヴェルナー・ハース(p)/ノエル・リー(p)(1961-1963年)・・・Werner Haas(1931-1976独逸)はギーゼキングの弟子。2004年に聴いた痕跡が残っているけれど久々の拝聴でした。若い頃廉価盤LPでお世話になった記憶もあります。LP6枚組、CDなら4枚組のラスト、師匠のクールに乾いた表現より、しっとりとして情感を過度に込めない淡々として、透明感のあるタッチが粛々と落ち着いたもの。PHILIPSらしい落ち着いた音質は現役水準でしょう。

「夢想(Reverie)」は儚げに憧憬に充ちた旋律が有名だけど(3:48)残りは初耳?夜想曲(5:46)とバラード(6:15)は例の気紛れ浮き立つように、静謐な旋律がそっとデリケートに続いて痺れるほど。「マスク」はきらきらと妖しい音型が疾走します。(3:57)「ボヘミア舞曲」はちょっぴり哀愁にリズミカル。(1:52)「小さな黒人」これはユーモラスな躍動、よく知っている旋律でした。(1:34)「英雄の子守歌」は管弦楽編曲がありましたっけ。ちょっと不気味に甘さのない小品でした。(3:55)ここ迄がソロ。

以下、Noel Lee(1924-2013亜米利加)との共演。

「白と黒で」は2台のピアノのための作品。ぐっと響きには厚みを増しました。

華やかにゴージャスな花火のような「Avec emportement」(3:33)「Lent. Sombre」は暗鬱に寂しい風情からの疾走(6:42)「Scherzando」曖昧に不安に揺れる旋律に始まって「諧謔的に」となっているけれど、意外と流麗な不協和音が細かい音型に進みました。(4:18)

Henri Bu"sser(1872ー1973仏蘭西)による管弦楽編曲のほうが有名な「Petite Suite」はメルヘンな雰囲気たっぷり。四手のためのピアノ作品。こちらはぐっとシンプルな風情でした。

しみじみ懐かしい第1曲 「小舟にて(En bateau)」は管弦楽のイメージからは、ずいぶんそっと抑制気味(3:37)

第2曲 「行列(Cortege)」は可憐にデリケートな行進風景(2:50)

第3曲 「メヌエット(Menuet)」はちょっぴり困惑したような哀しみを感じさせて、ユーモラス。(2:25)

第4曲 「バレエ(Ballet)」陽気に軽快に躍動するフィナーレ。(2:51)

「リンダラハ(Lindaraja/美しい人)」は2台ピアノのための作品。ハバネラのリズムが遣る瀬なくもゴージャス。(4:45)

「6つの古代の墓碑銘(6 Epigraphes antiques)」は四手のためのピアノ作品。アンセルメだっけ?管弦楽編曲がありましたよね。パイヤール編曲もあったはず。呟くような静謐に、懐かしい旋律が延々と続きます。

第1曲 「夏の風の神、パンに祈るために(Pour invoquer Pan)」(2:08)

第2曲 「無名の墓のために(Pour un tombeau sans nom)」(3:20)

第3曲 「夜が幸いであるために(Pour que la nuit soit propice)」ここはちょっぴり華やか(2:03)

第4曲 「カスタネットを持つ舞姫のために(Pour la danseuse aux crotales)」ここはリズミカル(1:50)

第5曲 「エジプト女のために(Pour l'egyptienne)」妖しい風情(2:32)

第6曲 「朝の雨に感謝するために(Pour remercier la pluie au matin)」不安なアルペジオが降り続ける雨を表現しているのか(2:05)

「民謡の主題によるスコットランド行進曲」も四手のためのピアノ作品、これは管弦楽版も有名でした。カッコよい旋律に晴れやかな歩み。(5:53)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日はほぼ終日曇り、最高気温は公式でも30度Cに届かなかったみたいです。せっかくの過ごしやすい気候も早朝覚醒に睡眠不如意、体調は悪くないけれどノーミソは少々ぼんやり。朝いつもどおりストレッチとYouTubeの軽い、短いウォーキング実施。食材はやや不足気味だけど、買い物に出かける意欲は湧きません。ま、在庫食材で料理した程度、身動きはほとんどしておりません。今朝の体重は66.3kgほぼ変わらず。

世間では自民党総裁選真っ最中、フルスペック型とか、できるだけ幅広く世間に話題になるように工夫しているのでしょう。世論は盛り上がって注目を集めているでしょうか。なんせ実質上日本のトップを決めることですから。どなたが選ばれてもおそらく短命でしょう。むしろ伊東市議選のほうが注目かも。野党もばらばら、維新は国会議員さんが三人離党(地元大阪府下での市議選でも落選続き)保守党も分裂含み、参政党や国民民主党のブームはいつまで続くでしょうか・・・なんて、場末の引退爺が呟いてもなんの社会的影響もないけれど。

そう云えば新米の売れ行きは鈍いそうですね、高値のせいでしょうか。先日買った福井県産「華越前」新米の件、数度炊いてみた結果、甘みはあるけれど少々硬く感じて、水加減を工夫してみたけれど改善しません。残りご飯も同様。炊き方がよろしくないものか。前に買った「ななつぼし」のほうが味も食感も良かったかも。

Brahms 弦楽四重奏第3番 変ロ長調(1929年)/クラリネット五重奏曲ロ短調(1928年)〜レナー弦楽四重奏団/チャールズ・ドレイパー(cl)・・・かなり昔Charles Draper(1869-1952英国)によるMozartのクラリネット五重奏を聴いておりました。それと並ぶクラリネットの名曲である五重奏曲は大好きだけれど、3曲あるBrahmsの弦楽四重奏団は幾度か拝聴してどうも馴染みとは云えぬ不埒者。そもそも室内楽作品はあまり聴き込んでいないので、演奏の良し悪し、個性の違いもあまり理解しておりません。レナー弦楽四重奏団はなんと1918年創設洪牙利の古参団体、1920年代の音質は驚異の鮮度でした。

Brahms 弦楽四重奏第3番 変ロ長調(1929年)/クラリネット五重奏曲ロ短調(1928年)〜レナー弦楽四重奏団/チャールズ・ドレイパー(cl)・・・かなり昔Charles Draper(1869-1952英国)によるMozartのクラリネット五重奏を聴いておりました。それと並ぶクラリネットの名曲である五重奏曲は大好きだけれど、3曲あるBrahmsの弦楽四重奏団は幾度か拝聴してどうも馴染みとは云えぬ不埒者。そもそも室内楽作品はあまり聴き込んでいないので、演奏の良し悪し、個性の違いもあまり理解しておりません。レナー弦楽四重奏団はなんと1918年創設洪牙利の古参団体、1920年代の音質は驚異の鮮度でした。

弦楽四重奏第3番 変ロ長調は1875年42歳の作品。相変わらず後ろ向き、第3楽章以外は長調だけど、なんともほの暗い哀愁が漂いました。

第1楽章「Vivace」快活に明るいMozart風始まりも、すぐにいつものBrahmsらしい暗鬱な陰り、ポルタメントするヴァイオリンは甘く歌って、なんとも切ない風情が漂います。ちょっと昔風の表現ですか?(9:31)

第2楽章「Andante」たっぷり詠嘆する濃密な緩徐楽章。しつこいほど歌うポルタメントに、ゆらゆら揺れる表現には時代を感じさます。(8:56)

第3楽章「Agitato - Allegretto non troppo」ここはニ短調、哀愁のリズムを刻んで主役はヴィオラ。(9:12)

第4楽章「Finale: Poco allegretto con variazioni」は穏健な歩みの変奏曲。変ロ長調なのに陰はあちこちに漂って、鬱々とした情感の起伏がありました。変奏曲の名手であるBarhms、「ハイドン・ヴァリエーション」辺りを思い出すと、こちらずいぶんと内省的に静謐、そしてノンビリ。第1楽章冒頭Mozart風快活も回帰しました。ポルタメント奏法は郷愁漂う昔風情を感じさせて、これはこれで味わい深いものでしょう。(12:04)

クラリネット五重奏曲ロ短調は1891年58歳の作品。歴代クラリネットを伴う作品中屈指の名曲、Mozartと双璧の存在でしょう。昔から大好きな絶品の旋律ですよ。

第1楽章「Allegro」まるで黄昏の空を見上げるような寂しい、感極まる始まり。後ろ向きに切ない旋律は緊張感に躍動して高まる情感、クラリネットの音色はデリケートにセクシーでした。(9:35)

第2楽章「Adagio」安らかな眠りを誘うような至福の緩徐楽章。静謐なクラリネットは自在に歌って落ち着いた風情、相変わらずヴァイオリンのポルタメント奏法は古色蒼然、これは旋律風情にぴたりと似合って詠嘆、深まる郷愁の念。(9:58)

第3楽章「Andantino - Presto Non Assai , Ma Con Sentimento」優雅なアンダンテから始まって、やがて細かい音型に急ぎ足の「Prest」へ。ここも鬱蒼とした風情が漂って、Brahms晩年の諦念を感じさせました。(5:03)

第4楽章「Con Moto」主題と変奏によるフィナーレ。シンプルな主題は弦のポルタメント表現に入念に歌われ、遣る瀬ない風情の弦にクラリネットがそれに絡んで対等平等、しみじみ変奏は続いて、ちょっと落ち込むくらい切々。(8:22)

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜チェン・ピ=シェン(陳必先)(p)(1985年)・・・これはNAXOS初期の録音、とっても恥ずかしい昔のコメント有。25年ぶり再聴。「廃盤かも」と書いてあるけれど、NMLがあるからCD入手困難でも問題なく聴けます。音質は現役。陳必先(1950-台湾)は独逸に活躍するピアニストとのこと。誰の演奏であれ、チェンバロ、ピアノ、他の楽器による編曲問わず、月に一回は聴きたい陶酔のアリアが変幻自在に変奏する名曲中の名曲。淡々としてすっきりと落ち着いたタッチ、詠嘆とか情感の加熱など感じさせぬ静謐、精神は沈静化していくような表現。繰り返しなし。知名度云々を超えて貴重な記録を受け取りました。

Bach ゴールドベルク変奏曲 BWV988〜チェン・ピ=シェン(陳必先)(p)(1985年)・・・これはNAXOS初期の録音、とっても恥ずかしい昔のコメント有。25年ぶり再聴。「廃盤かも」と書いてあるけれど、NMLがあるからCD入手困難でも問題なく聴けます。音質は現役。陳必先(1950-台湾)は独逸に活躍するピアニストとのこと。誰の演奏であれ、チェンバロ、ピアノ、他の楽器による編曲問わず、月に一回は聴きたい陶酔のアリアが変幻自在に変奏する名曲中の名曲。淡々としてすっきりと落ち着いたタッチ、詠嘆とか情感の加熱など感じさせぬ静謐、精神は沈静化していくような表現。繰り返しなし。知名度云々を超えて貴重な記録を受け取りました。

0:52-0:58-1:53-0:47-0:49-1:38-1:00-0:56-2:13-0:53-1:19-2:07-2:20-1:05-4:55-1:55-1:06-1:41-0:37-1:01-2:59-4:19-1:01-1:58-1:20-1:12-2:19-1:55

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

いやぁ、これはエエ感じの気温ですね。よく眠れるし、ちょっと外に出掛けても適度な気温に風が涼しい。ストレッチとYouTube体操済ませて、少々膝が痛くでも足取りも軽く朝一番、市立体育館を目指しました。すると・・・幹線道路は空いているしコッペ田島の前を通り掛かったら駐車場は満杯!(入ったことはないけど)そうか、昨日は祝日だったのか、ようやく気づきました。体育館はバトミントン大会、トレーニング・ルームはお仕事現役メンバーに満杯、早目に入ったので筋トレマシンはしっかり使えました。気分は爽快です。前日体重増傾向も血圧はほぼ正常値維持出来。今朝の体重は66.25kg▲600g、減量はなかなかタイヘンです。

岩手の葬式の関係で、週末は婆さんを弟宅にお願いするパターンが崩れて、女房殿は連続介護が続いております。通常週2-3回くらい泊まって、週末以外はこちらで夕食を摂ることもありません。年末例年泊まり込みなんやけど、ことしの正月は弟宅に過ごすことに決まったそう。女房殿はどこか旅行に行きたいそう。でもなぁ、せっかくの引退生活、わざわざ混み合って価格も上がる時期に観光地に出掛けなくても〜ちょっと悩んでおります。女房殿のイメージは、未だコロナの余波があった頃、2022年にお仕事引退して甥夫婦といっしょに(転居直前長久手より)京都に出掛けたこと。空いていて激安でした。現在はインバウンドがゴロゴロしております。

さてどうするか。カネのことはさておき、それなりに熟知した場所を選ぶか、馴染のない新しいところを選ぶか・・・自分はあっちこっち行っているけれど悩ましい。正月ですしね、飛び込みの居酒屋も閉まっていることでしょう。けっこう難しい。

Beethoven ヴァイオリン協奏曲二長調/ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調「クロイツェル」〜ヴァディム・レーピン(v)/リッカルド・ムーティ/ウィーン・フィル/マルタ・アルゲリッチ(p)(2007年)・・・Vadim Repin(1971ー露西亜)をソロとした一流メンバー揃えて、メジャーレーベルによる名曲録音〜なんだけど、むつかしいもんですねぇ、あまりにも著名、稀代の名曲は古今東西星の数ほど競合録音がありますよ。

Beethoven ヴァイオリン協奏曲二長調/ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調「クロイツェル」〜ヴァディム・レーピン(v)/リッカルド・ムーティ/ウィーン・フィル/マルタ・アルゲリッチ(p)(2007年)・・・Vadim Repin(1971ー露西亜)をソロとした一流メンバー揃えて、メジャーレーベルによる名曲録音〜なんだけど、むつかしいもんですねぇ、あまりにも著名、稀代の名曲は古今東西星の数ほど競合録音がありますよ。

巨匠ムーティ率いるウィーン・フィルは盤石の貫禄ある立派な響き、前のめりのヴィヴィッドな勢いに溢れたアルゲリッチのピアノ。レーピンのヴァイオリンは美しく、端正な技巧、洗練された表現と音色・・・でも、とってもソロの線が細く感じて、彼特有の色とか個性が際立たない・・・なんかせっかくの名曲がいまいち楽しくないんだよなぁ、自分の安物の耳には身を乗り出すような驚きが発見できません。申し訳ない。また時期を改めて再聴いたしましょう。

Violin Concerto 第1楽章「Allegro ma non troppo」(25:28)第2楽章「Larghetto」(10:01)第3楽章「Rondo: Allegro」(10:20)

Violin Sonata 第1楽章「Adagio sostenuto - Presto」(14:46)第2楽章「Andante con variazioni」(14:35)第3楽章「Presto」(8:57)

Mozart ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調K.271「ジュノーム」/第27番 変ロ長調K.595〜イェネ・ヤンドー/アンドラーシュ・リゲティ/コンチェントゥス・フンガリクス(1989年)・・・絶品。NAXOSに膨大なる録音を残した Jeno" Jando(1952-2023洪牙利)最良の記録のひとつ。音質も良好。素朴なテイストの器楽アンサンブルはこの全集録音以外名前を聞かないので、臨時編成か変名かも知れません。ヤンドーは質実着実なな技巧にハデさのない、落ち着いた愉悦を感じさせる瑞々しいピアノでした。使用楽器はスタンウェイでしょう。

Mozart ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調K.271「ジュノーム」/第27番 変ロ長調K.595〜イェネ・ヤンドー/アンドラーシュ・リゲティ/コンチェントゥス・フンガリクス(1989年)・・・絶品。NAXOSに膨大なる録音を残した Jeno" Jando(1952-2023洪牙利)最良の記録のひとつ。音質も良好。素朴なテイストの器楽アンサンブルはこの全集録音以外名前を聞かないので、臨時編成か変名かも知れません。ヤンドーは質実着実なな技巧にハデさのない、落ち着いた愉悦を感じさせる瑞々しいピアノでした。使用楽器はスタンウェイでしょう。

変ホ長調協奏曲K.271「ジュノーム」は1777年ザルツブルグ時代の夢見るように美しい作品。

第1楽章「Allegro」いきなりのオーケストラの問い掛けにピアノが応答する新鮮な始まり。あとは華麗に屈託のない旋律がゆったり躍動いたしました。(9:57)

第2楽章「Andantino」深淵な物思いに耽りつつ始まる緩徐楽章。粛々と哀しみが深まって明るい両端楽章との対比も際立ちます。デリケートなバランスを感じさせるピアノ。(9:59)

第3楽章「Rondo: Presto」快速に走り出す愉悦、細かい音型にあわてた落ち着かなさはありません。華やかなフィナーレは華やかさ控えめ、適度なノリと曖昧さのない技巧、中間部はぐっとテンポを落としたメヌエットも落ち着いて味わい深いもの。名残惜しいカデンツァも印象的に、華麗な疾走して全曲を締め括りました。(10:04)

変ロ長調協奏曲K.595は1791年に作曲されたラストのピアノ協奏曲。枯れて恬淡とした味わいに静謐さ漂う名曲。

第1楽章「Allegro」シンプルな静謐を湛えて落ち着いた始まりは、ピアノは清潔に抑制されたタッチに、オーケストラも淡々。わずかな陰りに深淵を覗かせて懐かしい、笑顔なのに黄昏のような風情が深まります。途中、冒頭旋律のまま暗転する陰影の深さ、晴れやかな表情に戻る対比の鮮やかさ。雄弁に力強いBeeやんのカデンツァとは大違いの軽快なカデンツァに魅了されました。(12:54)

第2楽章「Larghetto」惜別の風情を感じさせる穏やかな微笑み、極限デリケートな穏健旋律が支配する緩徐楽章。粒の揃ったピアノには芯を感じさせて、粛々とした淡い進行に込み上げる静かな感銘がありました。(7:30)

第3楽章「Allegro」ここはスタッカートする歌曲「春への憧れ」K.596、一点の曇りもない旋律。速めのテンポは浮き立つように軽妙、なんの陰りもない晴れやかな表情は軽快、無欲達観した悟りの境地に至っております。(8:20)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

なんか一気に秋の風を感じますね。前夜は涼しいけれどなぜか途中覚醒、しっかり二度寝して睡眠時間は充分稼ぎました。最近世間への興味の幅はどんどん狭まって、世界陸上もほとんど見なかったし、野球相撲はとうに疎遠になって若い力士や野球選手もほぼわかりません。ドジャースの大谷のホームランには喝采を送りたいけれど、ワールド・バレーの男子バレー予選敗退にはガッカリいたしました。テレビもほとんど見ないようになって、滅多に見ないドラマはTVerに確認〜読書もほとんど進んでおりません。これが精神の華麗なる加齢かなぁ、せめてしっかり身体を鍛えましょう。

婆さんの介護は女房殿に任せきりなので、料理と洗濯は自分の担当。それも泊まりが増えて自分一人になると、料理は超絶手抜きになって、外食する元気も意欲もカネもありません。朝はしっかりヘルシーなものを毎日、昨日もストレッチ+YouTubeエアロビクス

はしっかり。食材がどうしても足りなくなって、一番近い(やや高い)スーパーへ往復2km弱買い物に出掛けました。今朝の体重は66.85kg+150g。一週間で1kgほど増えているのはなんたることか。汗が出なくなった気候のせいもあるのか。

気温が落ち着いてきたので音楽には集中できるようになりました。年々真夏の猛暑は厳しさを増して、遣り過すのはタイヘン。

いつも利用する最寄りのJR駅に「ロッテリア」があって、けっこう流行っているように見えました。ところが・・・いつのまにか「ゼッテリア」に名前が変わっている。自分はコンビニやファストフードはほとんど利用しないので、なんでかなぁ、あまり興味はなかったけれど、じつはロッテがゼンショー(すき家やはま寿司を運営)に2023年「ロッテリア」まるごと譲渡して、順繰り名前を変えているそう。世間の動きにますます疎くなって、知らぬことが増えております。

Brahms 交響曲第3番ヘ長調/セレナード第2番イ長調〜イヴァン・フィッシャー/ブダペスト・フェスティヴァル管弦楽団(2020年)・・・日本ではあまり話題とならなかったIvan Fischer(1951-洪牙利)の交響曲全集。これは伝統的にオーソドックスなスタイルによる緻密なアンサンブル、ハデさのないサウンドと音質がしみじみ、落ち着いた風情が素晴らしい記録でした。音録りの思想がちょっと個性的、自然な感じ。不遜にも少々食傷気味だった名曲を久々に新鮮に受け止めました。

Brahms 交響曲第3番ヘ長調/セレナード第2番イ長調〜イヴァン・フィッシャー/ブダペスト・フェスティヴァル管弦楽団(2020年)・・・日本ではあまり話題とならなかったIvan Fischer(1951-洪牙利)の交響曲全集。これは伝統的にオーソドックスなスタイルによる緻密なアンサンブル、ハデさのないサウンドと音質がしみじみ、落ち着いた風情が素晴らしい記録でした。音録りの思想がちょっと個性的、自然な感じ。不遜にも少々食傷気味だった名曲を久々に新鮮に受け止めました。

交響曲第3番ヘ長調は4曲中もっとも人気がない?ほんまですか。大好きですよ、とくに第3楽章「Poco allegretto」の甘い愛の歌辺り。例のごとく古典的二管編成+ティンパニなのに、とっても立派に響き渡るBrahmsのマジックを堪能できました。

第1楽章「Allegro con brio - Un poco sostenuto」きゅーっと弓を引き絞って躍動する始まりから、要らぬ力みやメタリックな鋭さを感じさせぬ、木管も金管もジミだけど落ち着いた響きが快いもの。牧歌的なテイストだけど、スタイルはモダーンに重心低く熱を加えました。提示部繰り返し有。(13:43)

第2楽章「Andante」クラリネットとファゴットのシンプルな動機が、自在に発展していくBarhmsのマジック。あくまで質実なサウンドが続きます。次が緩徐楽章だろうだから、ここは?メヌエットでもスケルツォでもない、交響曲としては異例の配置でしょうか。静かな愉悦を感じさせるところ。(8:29)

第3楽章「Poco allegretto」チェロと木管による、この作品中最高の甘美な白眉、Brahmsのメロディ・メーカーとしての才能爆発。甘さや詠嘆を強調しない、デリケートに淡々と抑制された表現、ここの金管はホルン2本だけなんだそう。そのホルンもあまり突出しません。(6:40)

第4楽章「Allegro - Un poco sostenuto」ファゴットが低い音で第1主題を提示、それがエネルギーを蓄えて発展していく例のBrahmsのパターン。第2主題はチェロとホルンが端正に歌って、いずれ華やかさのない音色の楽器を使用して激情は高まります。響きはあくまで質実に素朴さを失わぬもの。そして静かに第1楽章を回帰して静かに収束・・・ば〜んとデーハーに終わらぬところが不人気の要因のひとつだとか。(8:32)

セレナード第2番イ長調の編成はピッコロ、フルート2/オーボエ2/クラリネット2/ファゴット2/ホルン2、そしてヴァイオリンを欠く弦楽合奏という特異なもの。ヴァイオリンがなければ当然、響きはますますジミに渋くなるもの。

「Allegro moderato」諄々と落ち着いた牧歌的風情。オーケストラのサウンドは木質を感じさせました。(8:20)

「Scherzo: Vivace」軽妙なシズムを刻むスケルツォも素朴な3/4拍子、愉快な田舎の田園情景風(2:58)

「Adagio non troppo」寂しげな緩徐楽章はシミジミ落ち着いて、トリオは不安げな陰りにホルンが雄弁でした。パッサカリアなんだそう。(8:04)

「Quasi menuetto and Trio」ゆったりとしたリズムに揺れる、どこか寂しげなメヌエット。(4:55)

「Rondo: Allegro」快活なフィナーレもセレナーデという華やかさとは無縁の(6:32)

Villa-Lobos ブラジル風バッハ第1番(8本のチェロのための/1959年)/ブラジル風バッハ第2番 「カイピラの小さな汽車」(室内オーケストラのための/1956年)/ブラジル風バッハ第3番(ピアノと管弦楽のための/1957年)〜エイトール・ヴィラ・ロボス/フランス国立放送管弦楽団/マノエル・ブラウネ(p)・・・日本では人気イマイチなHeitor Villa-Lobos(1887-1959伯剌西爾)の自演の記録。仏蘭西EMIですか?当時の録音技術は遅れていて、まるでセピア色の昔の映画風に音質はぼんやり、高音も低音の伸びないし、弦も管も薄い響き。これはMy CD時代初期に入手してずっと愛聴してやがてCD処分、最近音源再入手なったもの。音質乗り越え虚心に音楽と向き合えば、ちょっぴりラフだけど雰囲気たっぷり、ノリノリに哀愁の音楽を堪能できました。

Villa-Lobos ブラジル風バッハ第1番(8本のチェロのための/1959年)/ブラジル風バッハ第2番 「カイピラの小さな汽車」(室内オーケストラのための/1956年)/ブラジル風バッハ第3番(ピアノと管弦楽のための/1957年)〜エイトール・ヴィラ・ロボス/フランス国立放送管弦楽団/マノエル・ブラウネ(p)・・・日本では人気イマイチなHeitor Villa-Lobos(1887-1959伯剌西爾)の自演の記録。仏蘭西EMIですか?当時の録音技術は遅れていて、まるでセピア色の昔の映画風に音質はぼんやり、高音も低音の伸びないし、弦も管も薄い響き。これはMy CD時代初期に入手してずっと愛聴してやがてCD処分、最近音源再入手なったもの。音質乗り越え虚心に音楽と向き合えば、ちょっぴりラフだけど雰囲気たっぷり、ノリノリに哀愁の音楽を堪能できました。

第1番は1962年の作品。チェロのみという特異な編成、疑似バロック風情。魅惑のチェロがこれほど躍動する作品はほかに聴いたことはありません。

「Introduction: Embolada(序奏)」エキソチックな切なさが疾走する、ノリノリの哀愁のリズム。(6:46)

「Preludio: Modinha(前奏曲)」まるで優雅に切々とした愛の歌。押しては返す、波のようなチェロはしみじみ雄弁ですよ。(9:02)

「Fugue: Conversa (Conversation/対話)」これはバロックの風情色濃いフーガ。もちろんたっぷり伯剌西爾風味。(4:27)

第2番は1933年の作品。ジャズの影響が濃い作品なんだそう。室内管弦楽だけど詳細編成情報は探せません。サキソフォーンが大活躍。

「Preludio: O Canto do capadocio (Scamp’s Song/ならず者の唄)」極限エッチに引きずるようなサキソフォーンが妖しく歌う始まり。この遣る瀬ない風情はなんといういやらしさ〜からのノリノリの伯剌西爾リズムへ。(7:04)

「Aria: O Canto da nossa terra (Song of Our Land/祖国の唄)」大仰な泣きの音楽は切々。その旋律はチェロですか?そして例のサキソフォーンが明朗に登場して、その仏蘭西風ヴィヴラートは相変わらずの官能いっぱい。(5:40)

「Danza: Lembranca do Sertao (Remembrance of the Bush/藪の思い出)」冒頭の朗々たる歌はサキソフォーンなのか。そこから風情を変えて疾走する落ち着きのない舞曲、ここにも切なさが漂いました。(4:58)

「Toccata: O trenzinho do Caipira (The Peasant’s Little Train/カイピラの小さな汽車)」これは単独で取り上げられる人気作品。高原をガタゴトとユーモラスに走る田舎列車、爽快な情景が眼前に浮かぶ楽しい作品です。Honegger「パシフィック2-3-1」と並ぶ蒸気機関車描写の最高傑作。ここはピアノが入ってますね。(4:07)

第3番は1934年の作品。新古典主義風(なんだそう)のピアノ協奏曲もとてもわかりやすい、ゴージャスな響き。Manoel Bruyne(p)の情報はネットから探せませんでした。

「Preludio: Ponteio/ポンテイオ」嘆きのピアノから始まる哀愁の旋律から、雄弁劇的壮麗なスケールに盛り上がります。(7:12)

「Fantasia: Devaneio (Digression/脱線)」ティンパニの緊張感あるトレモロから始まって、悲劇のピアノが嘆きます。時代を考えると、民族的な泥臭い風情に魅惑の旋律はほんまにわかりやすい。これも切なく、爽やかな盛り上がりをみせるところ。(6:00)

「Aria: Modinha/モヂーニャ」寂しげな緩徐楽章。やがてその風情のまま、快活さを加えた歩みに嘆きは深まります。(7:51)

「Toccata: Picapu/きつつき」軽妙に明るいフィナーレ。賑やかなピアノとオーケストラの掛け合いは華やかでした。(6:37)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

深夜の雨も朝にはその痕跡を消して佳き天気。最高気温は31度Cとのことだから凌げぬことはない。昼間の自宅も吹き抜ける風が快く、室内体感では30度Cに届いていないかも。ようやく過ごしやすい季節に向かっております。ストレッチと短いYouTube鍛錬済ませて、市立体育館へ片道2kmの道中も盛夏に比べて快適、かなりの量ペットボトルを拾いつつ到着したら青少年柔道大会みたいなものが開催されておりました。週末常連にトレーニングルームは混んでいたけれど、前回断念した上半身鍛錬/ハイプーリーとマルチプレスからスタートしてゆる筋トレすべて完了、エアロバイク15分も快速にテンポを上げました。定例血圧は133/72ほぼ正常、前日医師の診断は正しいみたい。気分爽快に帰宅して洗濯を済ませました。今朝の体重は66.7kg+500g最悪。この現実を受け止めて減量いたしましょう。ピーナツをかなり喰ってしまった。

昨年、2024年3月若い頃に営業としてお世話になった宮崎県・高千穂の椎茸屋さん先代(当時86歳)に会いに出掛けて旧交を温めました。ことし始めにLINEがあり、その後奥様が亡くなって、鹿児島の娘さんの近くの施設に転居したとのこと。一週間ほど前LINEがあって「息子がテレビに出るから」とのお知らせ有。「所さん! 事件ですよ/6個で35万円!?“キノコ”最新事情」。現在は次男が社長を務めて海外進出を進めておりました。亜米利加の店頭に「椎茸ハット」を被って干し椎茸店頭販売、日本食ブームもあって大評判とのこと。社長とは自分がお仕事現役時代幾度も呑んで、Amazonなどでけっこう売れているとの話題、それは独逸の物産展帰りでしたっけ。ちょっぴり映った椎茸選別ラインの工場は、移転新設時に自分もちょうど関わりました。それも全部昔の懐かしい思い出。わずか2年だけの乾物担当だけど、乾物一般に対する入れ込み、商品知識にはちょっと自信があります。ま、世間様にはもう役立たず、もはや自分の生活の範囲食生活のみに活用しております。

Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」〜オイゲン・ヨッフム/バイエルン放送交響楽団/合唱団/クララ・エーベルス(s)/ゲルトルーデ・ピッツィンガー(a)/ヴァルター・ルートヴィヒ(t)/フェルディナント・フランツ(b)(1952年)/「アテネの廃墟」序曲/「プロメテウスの創造物」序曲(1958年)・・・Eugen Jochum(1902-1987独逸)による最初のモノラル中心の全集録音より。じつはネットよりヨッフム/イタリア放送ローマ交響楽団(1962年)の「第九」稀少LP音源を入手、ちょっぴり聴き出して〜嗚呼、珍しさだけで聴くのは止めにしよう、三回分の全集録音だってまともに聴いていないじゃないか、そう感慨して音質劣悪なファイルを廃棄いたしました。

Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」〜オイゲン・ヨッフム/バイエルン放送交響楽団/合唱団/クララ・エーベルス(s)/ゲルトルーデ・ピッツィンガー(a)/ヴァルター・ルートヴィヒ(t)/フェルディナント・フランツ(b)(1952年)/「アテネの廃墟」序曲/「プロメテウスの創造物」序曲(1958年)・・・Eugen Jochum(1902-1987独逸)による最初のモノラル中心の全集録音より。じつはネットよりヨッフム/イタリア放送ローマ交響楽団(1962年)の「第九」稀少LP音源を入手、ちょっぴり聴き出して〜嗚呼、珍しさだけで聴くのは止めにしよう、三回分の全集録音だってまともに聴いていないじゃないか、そう感慨して音質劣悪なファイルを廃棄いたしました。

巨匠56歳の記録はこの時期としてはかなりの解像度、残響豊かなモノラル。かなりの臨場感に聴きやすい音質でした。わずか3年前、1949年戦後創立の若いオーケストラも合唱団もこの時期既にかなりの実力、未だフルトヴェングラー辺りが存命だった時期、ものものしい重厚長大表現に非ず、センスはモダーンに引き締まって適正なテンポに勢いあるもの。終楽章はちょっと取ってつけたような感じだけど、第1-3楽章は間違いなく稀代の名曲。

第1楽章「Allegro ma non tropppo, un poco maestoso」は宇宙より得体のしれぬ物体が音もなく降り注ぐような始まり〜テンポは中庸からやや速め、イン・テンポを基調として集中力とテンション高く、若々しい勢いと流れ、熱気と高揚感、追い込みが素晴らしい。オーケストラの響きには深みを感じさせました。(16:21)

第2楽章「Molto vivace」熱狂的なスケルツォは、それに相応しい熱狂的な躍動とテンポに突き進んでノリノリ。繰り返しなしは残念。(11:21)

第3楽章「Adagio molto e cantabile - Andante moderato」陶酔の変奏曲である緩徐楽章。意外と淡々とした表現に、注目は弦とホルン、音質条件乗り越えて弦のアンサンブルは神妙に清涼、木管も文句なし。ホルンの存在はあまり(音質的に)際立たないけれど深みたっぷりの音色。創立わずか3年、ここまで魅惑のサウンドに仕上がっているのは驚異的。(17:15)

第4楽章「Finale: Presto-Allegro assai」引き締まったテンポに緊張感とテンション高い始まり「喜びの歌」旋律提示は諄々と心を込めて弦は表情豊かにテンポ・アップ、やがて決然と呼応する管楽器も感動的(6:44)「O Freunde〜」は雄弁なバスから、合唱団もたっぷり分厚い響き。声楽ソロの絡み合いも充実しております。オーケストラは前のめり気味にアツいテンポに疾走、合唱も熱狂的な盛り上がりを見せて壮麗なる雄弁、呼応する金管も壮絶だけど金属的な響きではない。最終盤に向けて重量感たっぷりにいや増すテンポと熱狂も、音質忘れて感動的でした。(17:42)

残り、Beethovenの中では比較的マイナーな序曲はステレオ録音・・・ま、広がりはありがたいけど、時代相応に高音がちょっぴりヒスっぽい濁り有。

「アテネの廃墟」序曲は神妙な始まりから、溌溂とした明るい風情に疾走。(5:13)

「プロメテウスの創造物」序曲も悠々と落ち着いた風情から、快活ヴィヴィッドにに疾走する躍動に移行いたしました。(5:15)いずれも相変わらずパワフル。

R.Strauss アルプス交響曲(ノーマン・デル・マー/BBC交響曲/1982年ライヴ)/交響詩「ドン・ファン」(ジョン・プリッチャード/BBC交響楽団)・・・音質的にもオーケストラの響きも華やかに雄弁から遠いけれど、Norman Del Mar (1919-1994英国)はきっちりと楷書の表現に迫力メリハリしっかり、停滞感も曖昧なところもない真面目な演奏でした。いかにもカラヤン/ベルリン・フィル辺りが似合いそうな勇壮雄弁な作品、輝かしい色気とか度肝を抜くような爆発ではないけれど、力感の弱さやスケールの不足はありません。「頂上にて Auf dem Gipfel」「情景 Vision」辺りのクライマックスはたっぷり盛り上がってくださいました。

R.Strauss アルプス交響曲(ノーマン・デル・マー/BBC交響曲/1982年ライヴ)/交響詩「ドン・ファン」(ジョン・プリッチャード/BBC交響楽団)・・・音質的にもオーケストラの響きも華やかに雄弁から遠いけれど、Norman Del Mar (1919-1994英国)はきっちりと楷書の表現に迫力メリハリしっかり、停滞感も曖昧なところもない真面目な演奏でした。いかにもカラヤン/ベルリン・フィル辺りが似合いそうな勇壮雄弁な作品、輝かしい色気とか度肝を抜くような爆発ではないけれど、力感の弱さやスケールの不足はありません。「頂上にて Auf dem Gipfel」「情景 Vision」辺りのクライマックスはたっぷり盛り上がってくださいました。

「夜 Nacht」(2:49)輝かしくも爽快な「日の出 Sonnenaufgang」(1:26)「登り道 Der Anstieg」(2:08)「森への立ち入り Eintritt in den Wald」(4:17)「小川に沿っての歩み Wanderung neben dem Bache」(3:60)「滝 Am Wasserfall 」(ハープ・チェレスタによる滝の流れ)(0:13)「幻影 Erscheinung」(水の中。オーボエの旋律による幻影)(0:40)「花咲く草原 Auf blumigen Wiesen」 (0:52)「山の牧場 Auf der Alm」(カウベルによる牛の存在感、牛の鳴き声とアルプホルンを模したホルン)(2:07)「林で道に迷う Durch Dickicht und Gestrupp auf Irrwegen」(1:33)「氷河 Auf dem Gletscher」(1:08)「危険な瞬間 Gefahrvolle Augenblicke」(遠くから雷鳴、ティンパニのロール)(1:20)「頂上にて Auf dem Gipfel」(トロンボーンが頂上の動機)金管の音色はジミだけど、充分に壮麗(4:21)「情景 Vision」(3:52)「霧が立ちのぼる Nebel steigen auf」(ファゴットとヘッケルフォーン(?)が不安げな旋律を奏でる)(0:18)「しだいに日がかげる Die Sonne verdustert sich allmahlich」(0:56)「哀歌 Elegie」(1:39)「嵐の前の静けさ Stille vor dem Sturm 遠くから雷」(バスドラムとサスペンデッドシンバル)風が吹き出してくる(ウィンドマシーン)(2:10)「雷雨と嵐、下山 Gewitter und Sturm, Abstieg」(オルガンの和音とウィンドマシーンによる風 サンダーマシーンによる落雷)(3:55)「日没 Sonnenuntergang」ホルンの音色はずいぶんと素直(1:53)「終末 Ausklang」(オルガンによる太陽の動機)(6:26)「夜 Nacht」 (2:31/拍手有)

John Pritchard(1921-1989英国)による「ドン・ファン」も似たような誠実、テーマのホルンも爽快な迫力、さすが英国のホルンですよ。(16:55)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

いい感じの気温になってきましたね。昼は31度C程度、夜もエアコンなしでゆっくり眠れる季節に至りました。昨日朝一番、ストレッチとYouTube東南亜細亜系女性が激しく動き続けるエアロビクスを済ませました。

昼から雨との予報も案の定なかなか降ってくれません。結局降ったのは深夜、今朝にはもう上がっておりました。持病である尿酸値の薬が切れ掛かって、ちょっと出遅れて行きつけのクリニックにウォーキング往復3km。案の定週末の待合は患者多数に混み合って、待ち時間の合間、業務スーパーにて買い物を済ませました。たまたまかも知れないけれど、医師の診立ては血圧正常範囲。今朝の体重は66.3kg+200g。これから運動してなんとか減らしましょう。

待ち時間にテレビを眺めたら、あまり興味はない世界陸上競歩20km、初めて警告を知りました。日本のエースは「2分間ペナルティ・ゾーン待機」となって不本意な成績だったらしい。そう云えば大人気・北口榛花さんは予選落ちしたようですね、男子バレーもそうだけど、なかなか期待通りの結果は出せないものです。

前日呑みに行ってナニやけど、結石?による微妙な不快感も消えたので珈琲自粛は解除。誰も気付いていないと思うけれど、昨日朝一番【♪ KechiKechi Classics ♪】定例更新をしたら・・・Top Pageがまともに表示されない・・・誤って大切なタグを消してしまったらしい。もとよりHTMLの知識は最低限のまま二十数年経過、どこをどう直せばよいかわからない(汗)15分ほど四苦八苦して試行錯誤、なんとか、辛くも復旧なりました。

Shostakovich 交響曲第6番ロ短調〜レオポルド・ストコフスキー/フィラデルフィア管弦楽団(1940年ライヴ)・・・Leopold Stokowski(1882ー1977英国)によるこの作品世界初の録音らしい。1939年初演だから翌年、まだほやほやと湯気が立っている時期の録音はかなり良好な音質でした。(のちに1968年シカゴ交響楽団との再録音有)フルート2/ピッコロ1の三管編成+8種の打楽器、チェレスタ、ハープというかなりの大編成。

Shostakovich 交響曲第6番ロ短調〜レオポルド・ストコフスキー/フィラデルフィア管弦楽団(1940年ライヴ)・・・Leopold Stokowski(1882ー1977英国)によるこの作品世界初の録音らしい。1939年初演だから翌年、まだほやほやと湯気が立っている時期の録音はかなり良好な音質でした。(のちに1968年シカゴ交響楽団との再録音有)フルート2/ピッコロ1の三管編成+8種の打楽器、チェレスタ、ハープというかなりの大編成。

第1楽章「Largo」は重苦しい詠嘆の始まり。かなかり遅めのテンポに響きは明晰、鬱々と行方不明になりそうなところだけれど、神秘的だけど明るい響きにわかりやすさ抜群。当時からフィラデルフィア管弦楽団の瑞々しい響き、技術の高さが伺えます。解像度の高い音質に驚き。(18:55)

第2楽章「Allegro」剽軽にシニカルなスケルツォ楽章も、ずいぶんとテンポが遅い。ここはもっと勢いよろしく、一気呵成に演ってくれないと、危うい風情が表出されない。打楽器の動きがオモロい、かなりパワフルに雄弁な?たどたどしい動きでした。(6:41)

第3楽章「Presto」軽快に疾走するフィナーレもテンポは遅く、ちょっと噛みしめるよう。どうにも重い表現に、剽軽な風情もちょっと足りない慎重な演奏でした。初演にしてわかりやすい表現、高いテンションとパワー、アンサンブルはお見事。(7:43/拍手はカット)

Mahler 交響曲「大地の歌」〜マルティン・ジークハルト/アーネム・フィル/クリスティアンヌ・ストティーン(ms)/ドナルド・リタカー(t)(2006年)・・・東洋を感じさせる魅惑の旋律、言葉は通じなくても諦念と諦観をしっかり感じさせる情景〜 Martin Sieghart(1951-墺太利)率いるアーネム・フィルは現在ヘルダーラント管弦楽団に統合されたそう。Extonの素晴らしい音質、パワーとかキレに少々足りないけれど、仕上げはていねいに、しっとりとした味わいあるサウンドを聴かせてくださいました。ネットにレビューを伺うと

Mahler 交響曲「大地の歌」〜マルティン・ジークハルト/アーネム・フィル/クリスティアンヌ・ストティーン(ms)/ドナルド・リタカー(t)(2006年)・・・東洋を感じさせる魅惑の旋律、言葉は通じなくても諦念と諦観をしっかり感じさせる情景〜 Martin Sieghart(1951-墺太利)率いるアーネム・フィルは現在ヘルダーラント管弦楽団に統合されたそう。Extonの素晴らしい音質、パワーとかキレに少々足りないけれど、仕上げはていねいに、しっとりとした味わいあるサウンドを聴かせてくださいました。ネットにレビューを伺うと

「歌手とオケ(指揮者)がてんでバラバラで、特に指揮者が歌手の方を全く向いていない」

「個人的にはワルターに並ぶ超名演だと思う」

正反対の評価が出現するのも興味深いもの。(後者の称揚の意味合いは不明/嗜好に理由は要らないか)

Donald Litaker(亜米利加ー?)はWagnerの歌い手として活躍されているようだけど、声に余裕がなくて線が細い?たしかに指揮者と息は合っていないように感じます。Christianne Stotijn(1977-阿蘭陀)はしっとりとした深みのある声。深遠なる情感の発露、というよりクールに緻密な歌声。彼女が担当する楽章*の完成度はなかなかのもの、オーケストラの思わぬ洗練されたサウンドも含め、しっかり作品を堪能できました。

第1楽章「大地の哀愁に寄せる酒の歌」(8:03)第2楽章「秋に寂しき者」*(9:05)第3楽章「青春について」(3:00)第4楽章「美について」*(6:47)第5楽章「春に酔える者」(4:05)第6楽章「告別」*(28:09)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

前日夕方ひと雨、翌日朝はその痕跡も残っていないけれど、明らかに日差しは力を失っております。昨夜も涼しく、しっかり眠れました。朝よりエアコンなしにストレッチ、YouTube鍛錬も済ませて、さて市立体育館へ出掛けようとしたらLINE有、健康によろしくない酒のお誘いでした。道中もいつもより足取りは軽い涼しさ、トレーニングルームにはほぼ一番乗りだったのに、マシン独占野郎二人出現! ハイプーリーとマルチプレスは使えない=上半身の鍛錬が足りません。前回サボったエアロバイク15分は実施、シャワーを浴びて血圧を測ったら124/72の正常範囲でした。一喜一憂しても仕方がないけれど。

トレーニングの最中に職場の後輩=お仕事現役幹部よりLINE有。彼の役職の前任、同世代が逝去したとの知らせ。かねて病気療養中だったらしい。直接のお仕事接点はなかったけれど優秀な人、なかなかのイケメン、最近は皆結婚が遅いからこどもは未だ成人していないやろなぁ、残念無念。ありきたりだけど、命あっての物種(ものだね)生きてるだけで丸儲け(明石家さんま)華麗なる加齢を重ねると「死」との距離は微妙に近く感じてきます。

昼からの酒は控えめにお付き合いして、帰り業務スーパーに寄ろうと思ったけれど諦めました。お気楽な引退生活ですよ。また血圧上がったやろな、きっと。体調は微妙によろしくない。今朝の体重は66.1kg▲250g、65kg台に戻せません。

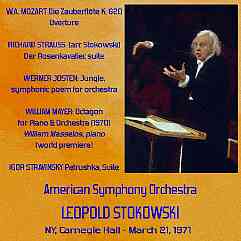

Mozart 歌劇「魔笛」K.620 序曲/R.Strauss 歌劇「ばらの騎士」組曲(Stokowski編)/Werner Josten(1885-1963独逸→亜米利加)交響詩「ジャングル」/William Mayer(1923ー2010亜米利加)Octagon for Piano & Orchestra (初演)/Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(短縮版)〜レオポルド・ストコフスキー/アメリカ交響楽団/William Masselos(p) (1920ー1992亜米利加)(1971年ライヴ)・・・かなり怪しい音源は少々肌理は粗いけれど、まずまず明快な音質。きっとこれ以外に協奏曲辺りの演目があったと類推するけれど、新しい同時代の作品を入れ込んで紹介するのがLeopold Stokowski(1882-1977英国)らしいところでした。アメリカ交響楽団は意外にも好調。

Mozart 歌劇「魔笛」K.620 序曲/R.Strauss 歌劇「ばらの騎士」組曲(Stokowski編)/Werner Josten(1885-1963独逸→亜米利加)交響詩「ジャングル」/William Mayer(1923ー2010亜米利加)Octagon for Piano & Orchestra (初演)/Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(短縮版)〜レオポルド・ストコフスキー/アメリカ交響楽団/William Masselos(p) (1920ー1992亜米利加)(1971年ライヴ)・・・かなり怪しい音源は少々肌理は粗いけれど、まずまず明快な音質。きっとこれ以外に協奏曲辺りの演目があったと類推するけれど、新しい同時代の作品を入れ込んで紹介するのがLeopold Stokowski(1882-1977英国)らしいところでした。アメリカ交響楽団は意外にも好調。

89歳の爺とは思えぬ強弱自在にノリノリの「魔笛」序曲から始まって(6:44/拍手有)コンパクトに纏めて大仰に豪華、雰囲気たっぷりに華やかに盛り上がる「ばらの騎士」(11:56/拍手有)。

交響詩「ジャングル」は作曲家も作品も初耳。怪しいリズムを刻んで、冒険活劇風。途中猛獣の鳴き声なども響いて、打楽器も大活躍!ちょっと安易にわかりやすい暴力的風情でした。(14:13)

「Octagon」に至ってはこれが初演だったそうな。ピアノ先頭に不協和音が緊張感を呼んで神秘であり、破壊的なピアノは超絶技巧、オーケストラと緊張感を高めて延々と絡み合って・・・けっこう美しい。(28:11)

ラストは「ペトルーシュカ」。なぜかストコフスキーは短縮版ばかり取り上げていて、おそらくは三管編成の1947年版をベースにいきなり「ロシアの踊り(Danse russe)」から始まって、コンパクトに終わる賑やかに華やかな演奏でした。(16:21/聴衆は大ウケ)

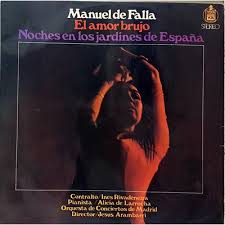

de Falla 交響的印象「スペイン庭の夜」/バレエ音楽「恋は魔術師」〜ヘスース・アランバリ/マドリード・コンサート管弦楽団/アリシア・デ・ラローチャ(p)/*イネス・リヴァデネイラ(コントラルト)(1959年)・・・西HipaVoxのLP復刻はこの時期でモノラルは残念(もしかしてオリジナルはステレオ収録?)やや曇りがちだけど解像度はまずまず。

de Falla 交響的印象「スペイン庭の夜」/バレエ音楽「恋は魔術師」〜ヘスース・アランバリ/マドリード・コンサート管弦楽団/アリシア・デ・ラローチャ(p)/*イネス・リヴァデネイラ(コントラルト)(1959年)・・・西HipaVoxのLP復刻はこの時期でモノラルは残念(もしかしてオリジナルはステレオ収録?)やや曇りがちだけど解像度はまずまず。

「スペイン庭の夜」は1919年初演。当時30歳代若手だったAlicia de Larrocha(1923-2009西班牙)は明晰な技巧にきらきら繊細なタッチ、西班牙の夜の妖しい湿度、風情たっぷり、Jesus Arambarr(1902-1960西班牙)のオーケストラはお国ものの自信に充ちたアンサンブル、濃厚な雰囲気は上々でした。「ヘネラリーフェにて(En el Generalife)」(10:53)「はるかな踊り(Danza lejana)」(5:24)「コルドバの山の庭にて(En los jardines de la Sierra de Cordoba)」(8:40)

「恋は魔術師」は二管編成+ティンパニ、鐘と女声ソロが印象的。1915年初演。「火祭りの踊り」が有名。Ines Rivadeneira(1928-2020西班牙)はなかなかアクたっぷりの強靭な声、これは作品に相応しい。アンダルシア訛りなんだそう。こちらも圧巻の自信とに溢れて、ド・シロウト(=ワシ)が想像するところの西班牙のリズムと熱気たっぷり、最初っから最後までノリノリのテンションでした。

序奏と情景(0:29)洞窟の中で(夜)(2:15)悩ましい愛の歌*(1:46)亡霊(0:13)恐怖の踊り(1:56)魔法の輪(漁夫の物語)(2:56)真夜中(魔法)(0:35)火祭りの踊り(悪霊を払うための)(4:14)情景(1:07)きつね火の歌*(1:35)パントマイム(4:37)愛の戯れの踊り*(2:43)終曲-暁の鐘*(1:33)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日は朝から日差し強くかなりの熱気と湿度、昼頃から雨の予報は外れて、ほとんど夕方ニ時間ほどの降りました。その影響で夜はエアコン要らず。秋は近いのでしょう。夜半に冷え過ぎてタオルケット一枚追加、窓を閉めました。

ストレッチとYouTube鍛錬済ませて、食材尽き果てていたので最寄りのスーパーにウォーキングいたしました。コメ売り場は4,280円/5kgが主流、ちょっと上がりましたね。備蓄米もカルローズも見当たりません。どこかのブログに「カルローズ3,500円」の売り場写真が載っていて、ぼったくり!そう感じたものです。備蓄米も色々ありそうだけど、とうとう食する機会はなくてYouTubeにリアルな感想を伺いました。今朝の体重は66.35kg+400g最悪。

婆さん(95歳)の妹(岩手在住)逝去の知らせ(享年88歳)、かなりの失意でも葬儀には駆け付けられないから、義弟夫妻が代理で出掛けるそう。こちらは洟水痰の絡み悪化して睡眠不如意、しばらく耳鼻科をサボってぼちぼち予約が必要です。

男子バレー最終戦は対利比亜戦。せっかく応援しようとテレビ放映を探していたけれど、いつのまにか終わってしまいました。3-0勝利らしい。動画を探しましょう。

ここ数日、尿路結石と類推される微妙な体調は幸い激痛に至らず。現在珈琲を自粛しているけれど、結石関連の情報検索しました。

要因となるシュウ酸を多く含む食品はほうれん草、筍、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、未熟なバナナ、ピーナッツ、アーモンド・チョコレート・ココア〜「切ってからたっぷりの湯で茹でる」「食べる量や頻度を減らす」「カルシウムと一緒に食べる」ことが大切なんだそう。

ピーナツは2年ほど日々多食していからなぁ、珈琲にはミルク必須(コーヒーフレッシュは有効なんやろうか?)朝のグラノーラに純ココアを加えているけれど、量はほんの少々だし、スキムミルクを同時に摂取しておりました。ここ数日珈琲は自粛していたけれど、たまたま、偶然キャベツは多食しておりました。炒めるのはシュウ酸減少に効果はないのかも。列挙された食物は各々別種有用な栄養があるから、適度なバランスに食するのがよろしいのでしょう。なにごとも偏食はよろしくない。アイスコーヒーは復活させようかな。

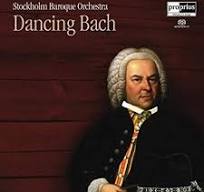

Bach 管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067/ヴァイオリン・ソナタ ト長調BWV1021/インヴェンション第8番ヘ長調BWV779/無伴奏チェロ組曲第1番ト長調BWV1007より(Sarabanda/Menuet)/ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調BWV1005より(Allegro Assai)/無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調 BWV1008より(Sarabanda)/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004より(Allemanda/Corrente/Sarabanda/Giga)/管弦楽組曲第1番ハ長調BWV1066/インヴェンション第13番イ長調BWV784〜ストックホルム・バロック・オーケストラ/マッツ・クリングフォシュ(fl)(fg)/マリア・リンダル(v)/ミカエラ・マリン(violino grande)(2006年)

・・・フルトヴェングラーのとっても大きなBachを聴いた関連、このストックホルム・バロックの演奏を「響きのクリアさに欠けて落ち着かない・・・その時の体調かなぁ、思い描いていた音とは違う。とっても賑やかに過ぎる・・・そんな勝手な印象を得たもの」ちょっと時間を置いて、仕切り直して再聴いたしました。題して「Dancing Bach」その意欲的にリズミカルなな古楽器演奏をたっぷり愉しみました。

Bach 管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067/ヴァイオリン・ソナタ ト長調BWV1021/インヴェンション第8番ヘ長調BWV779/無伴奏チェロ組曲第1番ト長調BWV1007より(Sarabanda/Menuet)/ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調BWV1005より(Allegro Assai)/無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調 BWV1008より(Sarabanda)/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004より(Allemanda/Corrente/Sarabanda/Giga)/管弦楽組曲第1番ハ長調BWV1066/インヴェンション第13番イ長調BWV784〜ストックホルム・バロック・オーケストラ/マッツ・クリングフォシュ(fl)(fg)/マリア・リンダル(v)/ミカエラ・マリン(violino grande)(2006年)

・・・フルトヴェングラーのとっても大きなBachを聴いた関連、このストックホルム・バロックの演奏を「響きのクリアさに欠けて落ち着かない・・・その時の体調かなぁ、思い描いていた音とは違う。とっても賑やかに過ぎる・・・そんな勝手な印象を得たもの」ちょっと時間を置いて、仕切り直して再聴いたしました。題して「Dancing Bach」その意欲的にリズミカルなな古楽器演奏をたっぷり愉しみました。

管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067は著名なフルート協奏曲。弦は各一人、通奏低音にテオルボとバロック・ギターを加えてこれが劇演!テオルボってこんなに音量大きかったでしたっけ?リズムは揺れて、タメと元気いっぱい、フルートはかなり荒削りにノリノリの快速スウィング、こんな賑やかさが「Dancing Bach」なのでしょう。鬱蒼と暗いイメージだった作品イメージは激変いたしました。

Grave; Allegro(6:02)Rondeau: Allegro(1:43)Sarabande: Andante(1:50)Bourrees I and II(1:55)Polonaise: Moderato & Double(2:59)Menuet: Allegretto(1:00)Badinerie: Allegro(1:19)

ヴァイオリン・ソナタ ト長調BWV1021はMaria Lindal担当、コンミスかな?これもチェロ、テオルボ、チェンバロの通奏低音が賑やか、ソロはノンヴィヴラートに骨太な音色でした。Adagio(3:30)Vivace(0:56)Largo(1:51)Presto(1:24)

インヴェンション第8番ヘ長調は誰でも知っている鍵盤作品からヴィオラとファゴットへの編曲。なかなかユーモラスな躍動が素晴らしい。(0:57)

無伴奏チェロ組曲第1番ト長調BWV1007はファゴットによるもの。 Mats Klingforsは瑞典の人だけどファゴットも吹けるのですね。とぼけた味わいにこれもリズミカル。Sarabanda(1:52)Menuet(2:42)

「Allegro Assai」(3:43)「Sarabanda」(3:08)はヴァイオリーノ・グランデによる超絶技巧、そんな楽器は初耳でした。なんかとっても不思議な、生温いような中音域の音色も興味深いもの。

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004は骨太なマリア・リンダルの担当だけど、なぜか肝心の「Ciaconna」が収録されないのは「Dancing Bach」の趣旨に合わないからでしょうか。素朴なテイストに親密にウェットな音色が魅惑、これはぜひ全曲聞きたかったところ。Allemanda(3:59)Corrente(1:27)Sarabanda(3:11)Giga(2:19)

堂々たる威容を誇る管弦楽組曲第1番ハ長調BWV1066はオーボエ2本にファゴット(通奏低音兼)弦は各一人による編成。ここにもテオルボとバロック・ギターが入って朗々、こちらはもともと明朗なスケールな誇る作品だから違和感はないけれど、しっかりアクセントとノリが魅力的な演奏でした。

Ouverture(5:37)Courante(2:02)Gavotte I - Gavotte II(2:53)Forlane(1:34)Menuet I - Menuet II(2:22)Bourree I - Bourree II(2:09)Passepied I - Passepied II(2:27)

ラストは「インヴェンション第13番イ長調」ヴィオラとファゴットは意外と劇的に雄弁、そしてノリノリ。(2:28)

数ヶ月前に聴いた分のメモ残分。

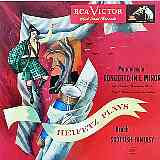

Bruch スコットランド幻想曲〜ヤッシャ・ハイフェッツ(v)/ウィリアム・スタインバーグ/RCAヴィクター交響楽団(1947年)・・・Jascha Heifetz(1901-1987立陶宛→亜米利加)旧モノラル録音。この時期にして音質は上々でした。爽やかに懐かしい風情が大好きな作品。二管編成だけど、ティンパニやシンバル、バスドラム、そしてハープの存在感が効果的。1881年初演。スタインバーグとの息の合い方もお見事でした。

Bruch スコットランド幻想曲〜ヤッシャ・ハイフェッツ(v)/ウィリアム・スタインバーグ/RCAヴィクター交響楽団(1947年)・・・Jascha Heifetz(1901-1987立陶宛→亜米利加)旧モノラル録音。この時期にして音質は上々でした。爽やかに懐かしい風情が大好きな作品。二管編成だけど、ティンパニやシンバル、バスドラム、そしてハープの存在感が効果的。1881年初演。スタインバーグとの息の合い方もお見事でした。

第1楽章「Introduction: Grave-Adagio cantabile」荘厳な序奏から、極限ニュアンスのヴィヴラートが浮き立つように自在に歌う、いつものハイフェッツ節。しみじみと歌って泣ける郷愁の旋律。(7:44)

第2楽章「Scherzo: Allegro」弾むように躍動する懐かしい民謡風旋律。この辺り驚異の超絶テクニック。中盤はたっぷり懐かしく、泣かせて歌うところ。(4:36)

第3楽章「Andante sostenuto」切々と優雅に歌ってヴァイオリンの泣きが切々と感極まるところ。ハイフェッツの抑制されたテクニックが光るところですよ。(6:30)

第4楽章「Finale: Allegro guerriero」蘇格蘭の准国歌らしき主題による勇壮な始まり。そして前のめりに壮絶なソロのテクニックが快速に、軽々と疾走して余裕の表情、ハープが優雅に華やかに絡みました。(6:37)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

まだまだ続く猛暑に湿度。それでも徐々に日差しはちょっぴり弱まってきたような・・・?朝食を摂って昨日来珈琲は自粛中、エアコンを入れてストレッチとYouTube【100kcal消費】ビートにのって楽しく踊る!脂肪燃焼系エアロビクスダンス実施して、市立体育館を目指しました。熟年女性の集まりはビーチ・バレーボール。あれはボールにスピードが出ないので、安全にゆったり負担を掛けず身体を鍛えられそうですね。ちょっぴり早目にトレーニングルームに入ったせいか、空いていて順繰り、手抜きなくゆる筋トレ実施・・・したけれど、どうにも体調がよろしくない。エアロバイクはサボって帰宅いたしました。買い物も翌日に順延。帰り道、前方にご高齢の男性がゆっくりお散歩、けっこうガニ股やなぁ、内転筋が衰えて膝が外側に引っ張られていると類推、自分も意識して鍛えなくては。血圧は133/72ほぼ正常、先日息子と呑んだ翌日はちょっと上がっておりましたっけ。今朝の体重は65.95kg+100gなぜ増えるのか。菓子は喰ったけど。

万博の入場者追い込みに黒字化は見えてきたらしい。未使用のチケット300万枚残っているとか。当初評判最悪だった「みゃくみゃく」もグッズが大ブームに至って万引きやら転売が横行してるそう。工事を請け負った業者に未払いやら倒産など話題は盛り沢山だけど、今どきのご時世30%の支持があれば立派なものでしょう。自分はまったく興味は持てないし、猛暑に人混みに出掛ける元気はないけれど、赤字さえ出なければ(利権絡みの事件もなければ)外野より文句を云うつもりはありません。

(ヲタクな話題で恐縮)昨日の発見。 これは1950年代の作曲家自作自演の音源「Villa-Lobos par lui-meme」6CDBOX(その後再発売されたらしい)。MyCD時代初期から中古を贖(あがな)って、あまり音質よろしからぬ状態でも作品を堪能したもの・・・ところがCD一斉処分のドサクサに失って、自分にとって「あって当たり前」の存在をすっかり忘れておりました。それが昨日偶然にネットより入手出来て感激、これからしっかり再確認いたしましょう。印象は変わるかも知れません。

これは1950年代の作曲家自作自演の音源「Villa-Lobos par lui-meme」6CDBOX(その後再発売されたらしい)。MyCD時代初期から中古を贖(あがな)って、あまり音質よろしからぬ状態でも作品を堪能したもの・・・ところがCD一斉処分のドサクサに失って、自分にとって「あって当たり前」の存在をすっかり忘れておりました。それが昨日偶然にネットより入手出来て感激、これからしっかり再確認いたしましょう。印象は変わるかも知れません。

Borodin 歌劇「イーゴリ公」より第2幕 「だったん人の踊り」(1980年)/Rimsky-Korsakov 「ロシアの復活祭」序曲/Mussorgsky 交響詩「禿山の一夜」/Rimsky-Korsakov 「スペイン奇想曲」(1977年)〜ダニエル・バレンボイム/シカゴ交響楽団・・・最近病がちのDaniel Barenboim(1942-亜爾然丁→以色列)が1991年シカゴのシェフ就任前、未だ30歳代若い頃の録音。キレのあるオーケストラのパワーを活かして、露西亜風泥臭い演奏に非ず、若々しい溌剌、都会的に清潔な演奏でした。オーケストラはモウレツに上手く、とくに金管の響きが爽快、音質も良好。

Borodin 歌劇「イーゴリ公」より第2幕 「だったん人の踊り」(1980年)/Rimsky-Korsakov 「ロシアの復活祭」序曲/Mussorgsky 交響詩「禿山の一夜」/Rimsky-Korsakov 「スペイン奇想曲」(1977年)〜ダニエル・バレンボイム/シカゴ交響楽団・・・最近病がちのDaniel Barenboim(1942-亜爾然丁→以色列)が1991年シカゴのシェフ就任前、未だ30歳代若い頃の録音。キレのあるオーケストラのパワーを活かして、露西亜風泥臭い演奏に非ず、若々しい溌剌、都会的に清潔な演奏でした。オーケストラはモウレツに上手く、とくに金管の響きが爽快、音質も良好。

「だったん人の踊り」は血湧き肉躍る賑やかな熱血演奏も、響きはあくまでドライにクリアなもの。(13:11)

「ロシアの復活祭」はちょっぴり軽量だけど、それを補う若々しい躍動と爆発、いかにも都会的な演奏でした。(14:11)

「禿山」はNMLのリンク先には原典版となっているけれど、これは馴染みのRimsky-Korsakov版でした。これもグロテスクを強調しない、若気の至り的ラストのテンポ・アップも微笑ましいもの。(10:35)

ラスト「スペイン奇想曲」は明るい表情に朗々と歌って、元気いっぱいのメリハリが若々しく躍動して輝かしい勢いを感じさせました。(16:35)

R.Strauss 交響詩「英雄の生涯」〜ズービン・メータ/ロサンゼルス・フィル(1968年)・・・幾度も聴いているメータ32歳の記録。こどもの頃は大ベストセラーでした。以前の感想は

R.Strauss 交響詩「英雄の生涯」〜ズービン・メータ/ロサンゼルス・フィル(1968年)・・・幾度も聴いているメータ32歳の記録。こどもの頃は大ベストセラーでした。以前の感想は

幾度再録音を繰り返している自信作、オーケストラの瑞々しいサウンド+炸裂する金管の迫力、逡巡のない若々しい推進力、これが一番!

ストコフスキーの「惑星」(1956年)を聴くとロサンゼルス・フィルは以前より優秀なオーケストラであったと理解できるけれど、やはりメータ時代(1962-1978年)に人気実力を高めて、未だにメータはこの時期が一番良かった!そんな声は多く伺えるもの。瑞々しいサウンド、自身に溢れた若々しい勢いとパワー。英DECCAの効果的なマルチ・マイク録音、スカッとするような演奏でした。

「Der Held (英雄)」(4:08)「Des Helden Widersacher (英雄の敵)」(3:32)「Des Helden Gefahrtin (英雄の伴侶)」(13:09)「Des Helden Walstatt (英雄の戦場)」(7:00)「Des Helden Friedenswerke (英雄の業績)」(6:18)「Des Helden Weltflucht und Vollendung der Wissenschaft (英雄の隠遁と完成)」茫洋とした音色のホルンも名人芸。(11:48)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日が祝日であったことは理解していたけれど、敬老の日は失念しておりました。それで高齢者(65歳以上/含む自分)が29.4%過去最高などと報道されていたのか。就業者7人に一人、というのは残念なことなのか、喜ばしい意欲なのか、なんとも判断は付きません。昨日も朝から強烈な日差しに猛暑!この気温はいつまで続くのか。例の結石?は動いているようで、痛みはないけれど微妙な違和感は腰奥に継続中。女房殿は婆さん宅に泊まりなので、朝食後ゴミを出したらコンピューター・オーディオ部屋にエアコンを入れて、まずストレッチ。YouTube鍛錬は「Morning Workout」とやらをしっかり実施しました。食材は微妙に足りているような、足りぬような?スーパーへ食材入手外出を逡巡しておりました。暑いけどアイスコーヒー自粛中。終日身動きしなかったけれど、今朝の体重は65.85kgほぼ変わらず。

地元の【♪ KechiKechi Classics ♪】読者は、自分より遥かに人生の先輩なのに実演に意欲的な活動をされて、演奏会などご招待いただいて・・・残念、こちらもう堺迄出掛ける元気がありません。推し活とやら、遠方に出掛ける意欲的な女性は多いようだし、先日偶然拝見した大阪の救急救命の現場報道では「心臓に病を抱え明日より入院予定、その前にアイドルのコンサートに行きたかった」そんな方が発作を起こして運ばれておりましたっけ。こちら、ほんの鈍い腹奥部の不快感如きでも身動きができません。

Mahler 交響曲第2番ニ短調「復活」〜ズービン・メータ/イスラエル・フィル/プラハ・フィル合唱団/ナンシー・グスタフソン(s)/フローレンス・クイヴァー(a)(1994年)・・・1975年ウィーン・フィルと一番最初の録音が未だに人気、Zubin Mehta(1936-印度)に壮麗に大仰な名曲「復活」録音はいくつあるのでしょうか。他1982年(ニューヨーク・フィル)1988年(イスラエル・フィル)自分が知っているだけでも4種ほど?これが一番新しい録音か、音質はかなり良好でした。全曲録音はありそうで揃っていないと記憶します。1977年(実質1968年より)-2019年イスラエル・フィル音楽監督在任、オーケストラの質を飛躍的に高めてここでも文句なし、素晴らしく洗練されたアンサンブル。パーヴェル・キューン率いる合唱団もソロにも文句なし。長大なる作品をラスト迄飽きずに集中できました。

Mahler 交響曲第2番ニ短調「復活」〜ズービン・メータ/イスラエル・フィル/プラハ・フィル合唱団/ナンシー・グスタフソン(s)/フローレンス・クイヴァー(a)(1994年)・・・1975年ウィーン・フィルと一番最初の録音が未だに人気、Zubin Mehta(1936-印度)に壮麗に大仰な名曲「復活」録音はいくつあるのでしょうか。他1982年(ニューヨーク・フィル)1988年(イスラエル・フィル)自分が知っているだけでも4種ほど?これが一番新しい録音か、音質はかなり良好でした。全曲録音はありそうで揃っていないと記憶します。1977年(実質1968年より)-2019年イスラエル・フィル音楽監督在任、オーケストラの質を飛躍的に高めてここでも文句なし、素晴らしく洗練されたアンサンブル。パーヴェル・キューン率いる合唱団もソロにも文句なし。長大なる作品をラスト迄飽きずに集中できました。

しかし・・・スケール大きくパワフルな演奏に(例えば)第3楽章「魚に説教するパドヴァの聖アトニウス」冒頭のティンパニの衝撃、怪しくもノリノリのリズム感に足りない。オーソドックスに立派なバランス演奏に文句はないのだけれど、20年後の成熟に危ういほどのスリリングな勢いやキレははなくなったかも・・・そんな贅沢云うようになったら謙虚な音楽ファンも終わりでっせ。終楽章の詳細トラック分けにも配慮があって、巨大な美しい作品をたっぷり堪能いたしました。音質的にもヘルマン・シェルヘンよりずっと完成度は高い。

第1楽章「Allegro Maestoso」(20:35)第2楽章「Andante Moderato」(9:52)第3楽章「In Ruhig Fliessender Bewegung」(7:43)第4楽章「Urlicht (Sehr Feierlich. Aber Schlicht)」(4:56)第5楽章「Im Tempo Des Scherzos (Wild Herausfahren)」(6:07)「wieder Sehr Breit」(2:55)「molto Ritenuto-maestoso」(4:02)「wieder Zuruckhaltend」(5:36)「langsam-misterioso」(6:42)「etwas Bewegter」(3:07)「mit Aufschwung. Aber Nicht Eilen」(4:15)

Mahler 交響曲第10番 嬰ヘ短調(Cook版)〜リッカルド・シャイー/ゲヴァントハウス管弦楽団(2009年ロンドン・プロムス・ライヴ)・・・1988年だっけ?ベルリン放送交響楽団との録音には心より感銘を受けた記憶はあって、未完のラスト交響曲は虚無的な詠嘆、終楽章の葬送行進曲の大太鼓の衝撃も忘れられぬ名曲。これは音源ファイル点検していたら偶然出現したもので、まったく入手経緯記憶なし。AACファイルのビットレートも低いし、もともと音質もいまいちな感じでした。第3楽章「煉獄」の怪しさ(新ウィーン楽派の風情そのもの)第5楽章「Langsam, schwer(ゆっくりと、重く)」連打されるバスドラム、チューバの重いサウンドはニューヨークの消防士の殉職の葬列から霊感を得たものだそう。この辺りは大好きなところ。演奏は悪くないと思うけれど、どうにも印象は薄い感じ。全曲一本ファイル(82:53)

Mahler 交響曲第10番 嬰ヘ短調(Cook版)〜リッカルド・シャイー/ゲヴァントハウス管弦楽団(2009年ロンドン・プロムス・ライヴ)・・・1988年だっけ?ベルリン放送交響楽団との録音には心より感銘を受けた記憶はあって、未完のラスト交響曲は虚無的な詠嘆、終楽章の葬送行進曲の大太鼓の衝撃も忘れられぬ名曲。これは音源ファイル点検していたら偶然出現したもので、まったく入手経緯記憶なし。AACファイルのビットレートも低いし、もともと音質もいまいちな感じでした。第3楽章「煉獄」の怪しさ(新ウィーン楽派の風情そのもの)第5楽章「Langsam, schwer(ゆっくりと、重く)」連打されるバスドラム、チューバの重いサウンドはニューヨークの消防士の殉職の葬列から霊感を得たものだそう。この辺りは大好きなところ。演奏は悪くないと思うけれど、どうにも印象は薄い感じ。全曲一本ファイル(82:53)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

前日夜就寝中、どうも胃の下の方が重く、鈍い痛みもあって途中覚醒。ちょと喰い過ぎ呑み過ぎかなぁ、そんな後悔をしたけれど、じつは息子との酒に出かける前から不快、数日前より便秘気味?(ちゃんと出ていないような・・・)いえいえ毎朝出すべきものは定期的にちゃんと出ていて〜そうか、数日前の左腰奥の痛みを思い出しました。それはすぐに収まったけれど、これは尿路結石、石が下に動いている最中なのかも。前日「ストレッチをなんとなくサボって」というのも体調の関係でした。幸い七転八倒ほどの痛みに至らず、朝から溜まった洗濯、前日サボった分入念にストレッチ実施、YouTube「10 Min LOW IMPACT HIITーFAT BURNING CARDIO & TONING」済ませて市立体育館を目指しました。途中しっかりゴミ拾いして、日差しはますます強い。

体育館は少年少女剣道大会らしきもの開催中。ピンク色の女の子向け胴着も可愛らしい。トレーニングルームは祝日だからいつもの常連爺に+若い男女世代もやってきておりました。筋トレはとうとうハイプーリー実施できず。それよりなにより、鍛錬中に下腹部の痛み増加して四苦八苦、なんとかいつものメニューこなして、シャワーも使って帰りの2kmは痛みに耐えつつ帰宅。幸い、鈍い痛みは帰宅後小康状態となりました。

原因は・・・おそらくこの夏猛暑にアイスコーヒーのがぶ飲み。珈琲にはシュウ酸が多くて結石の要因になるそう。もともと腎臓に石があることはわかっていて、かつてひどい激痛発作に苦しんだ経験もありました。珈琲はしばらく自粛して、水分を多く摂ってなんとか乗り切りたいもの。未だ鎮痛剤のお世話にはなっておりません。今朝の体重は65.8kg▲400g。

夕方よりワールドバレー男子対加奈陀戦は0-3敗退に呆然。予選リーグ連敗で決勝リーグ進めず。ガッカリ。司令塔・関田不在の影響が大きいのか。

Mozart クラリネット協奏曲イ長調K.622(カール・ライスター(cl)/ラファエル・クーベリック/ベルリン・フィル/1965年)/フルート協奏曲ト長調K.313(ハンス・マルティン・リンデ(fl)/ハンス・シュターデルマイヤ/ミュンヘン室内管弦楽団/1969年?)/オーボエ協奏曲ハ長調K.314(ゲルハルト・トレチェック(ob)/カール・ベーム/ウィーン・フィル/1974年)・・・もう半世紀以上前のDG音源寄せ集め、演奏はもちろん音質も現役。

Mozart クラリネット協奏曲イ長調K.622(カール・ライスター(cl)/ラファエル・クーベリック/ベルリン・フィル/1965年)/フルート協奏曲ト長調K.313(ハンス・マルティン・リンデ(fl)/ハンス・シュターデルマイヤ/ミュンヘン室内管弦楽団/1969年?)/オーボエ協奏曲ハ長調K.314(ゲルハルト・トレチェック(ob)/カール・ベーム/ウィーン・フィル/1974年)・・・もう半世紀以上前のDG音源寄せ集め、演奏はもちろん音質も現役。

晩年の無垢な諦観淡々と漂うクラリネット協奏曲は、この楽器を使う作品中の最高峰のひとつ、Karl Leister(1937-独逸)は長くベルリン・フィルの首席を務めた名人。端正にスムースな技巧と低音から高音迄素直な音色、クーベリックのバックもデリケートに陰影豊かに支えて文句ありません。

「Allegro」(12:30)「Adagio」(6:56)「Rondo, Allegro」(9:00)

フルート協奏曲ト長調も爽やかな作品。これは中学生時代音楽室にあったArchive「西独逸直輸入盤」が懐かしい。組み合わせはハインツ・ホリガーのオーボエ協奏曲でしたっけ。Hans-Martin Linde(1930-独逸)この人はバーゼル・スコラ・カントルムに在籍し、やがて自らのリンデ・コンソートを率いて指揮者教育者としても活躍した人らしい。Hans Stadlmair(1929-2019墺太利)率いるミュンヘン室内管弦楽団はソロと親密に息を合わせて、この時点モダーン楽器を使用しているリンデは雄弁に色気のある音色に非ず、暖かく親密な風情に仕上げてくださいました。音質はこちらいっそうよろしい。

「Allegro」(9:01)「Adagio Ma Non Troppo」(9:13)「Rondeay. Tempo de Menuetto」(7:43)

オーボエ協奏曲は(懐かしい)ハインツ・ホリガーを収録してほしかったところ。沸き立つような愉悦溢れる軽快な名曲にウィーン・フィルは圧巻の厚みと色気(重くはない)Gerhard Turetschek(1943ー墺太利?)はこの時点、ウィーン・フィルの首席。Yamahaにウィンナ・オーボエの製造依頼をされた方だそう。記憶ではホリガーはもっと細身に清潔な音色だったはず、こちらもっと豊満な音色に表情はたっぷり豊かに自在、落ち着いておりました。

「Allegro Aperto」(7:41)「Andante Ma Non Troppo」ここはほとんど陶酔の表情(8:59)「Allegretto」(6:34)

Bruckner 交響曲第00番ヘ短調 /弦楽五重奏曲ヘ長調〜第3楽章「アダージョ」(Fritz Oeser編)〜ヴラディーミル・アシュケナージ/ベルリン・ドイツ交響楽団(1998年)・・・以下、暑苦しい気温を縫って拝聴執筆、画像ファイルを検索保存しようとしたら・・・既に昨年2024年に拝聴済だった・・・そのことはすっかり失念。HDDお釈迦事件にファイルを失って、久々に再入手いたしました。

Bruckner 交響曲第00番ヘ短調 /弦楽五重奏曲ヘ長調〜第3楽章「アダージョ」(Fritz Oeser編)〜ヴラディーミル・アシュケナージ/ベルリン・ドイツ交響楽団(1998年)・・・以下、暑苦しい気温を縫って拝聴執筆、画像ファイルを検索保存しようとしたら・・・既に昨年2024年に拝聴済だった・・・そのことはすっかり失念。HDDお釈迦事件にファイルを失って、久々に再入手いたしました。

Bruckner41歳の習作は二管編成+ティンパニ。Vladimir Ashkenazy(1937-露西亜→氷島)のレパートリーには入っていないBrucknerは珍しい録音でしょう。Ondeneは優秀録音が有名だけど、Brucknerらしい重心の低さにも洗練にも足りぬサウンド。高音が濁る?沿う感じるのはおそらく我が貧者のオーディオ責任でしょう。ゲオルグ・ティントナーとゲンナジ・ロジェストヴェンスキーを聴いていて、それなりに作品には馴染んでおりました。けっして霊感に足りぬ作品に非ず、けっこう好きですよ。

神秘的な原始霧、”ブルックナー・リズム”(3連符+2連符、またはその逆)はあまり出現せず、素直でわかりやすい叙情的な旋律は意外と親しみやすいもの(初耳時の作品イメージ)

第1楽章「Allegro molto vivace」健全な浪漫風情が漂って、金管も頑張る劇的な始まり。但し、ずいぶんと素直な感じ。(16:10)

第2楽章「Andante」甘く始ま・・・りそうで、じつは素朴な風情に歩む緩徐楽章。オーボエやフルートの旋律は美しいと感じます。トリオは切迫して後年のBrucknerとはかなり違う、スケールは大きい浪漫風。ここはなかなか魅力的な出来と感じます。(11:54)

第3楽章「Scherzo,Schnell(急速に)」粗野な躍動を刻むはずのBruckner作品に大切なスケルツォ。雰囲気は後年の作品に似て、ちょっとリズムのノリがおとなしく、中途半端な感じ。(5:24)

第4楽章「Finale:Allegro」切迫するフィナーレも悪くないけれど、穏健に過ぎて盛り上がりには今一歩。(10:24)

弦楽五重奏はお気に入り作品。低弦が強化され、厚みのある響きに情感は高まって、深遠な感動いただきました。(16:13)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

日曜も朝から曇り空に蒸し暑い気温が不快でした。男子バレー土耳古完敗にガッカリ、カーリングはロコ・ソラーレ五輪出場消滅、ステキな吉村さんが在籍するフォルティウスも苦戦気味だから暗槓たる気分、若手揃えたSC軽井沢クラブが優勢のところ一矢報いて逆転したそう。ストレッチをなんとなくサボって、YouTube「【朝のスッキリ習慣】老廃物を流す朝の体操-むくみ知らずの体に」実施。閑話休題(それはさておき)昼から息子と酒の前にコンピューター・オーディオ部屋にエアコン入れて、しっかり音楽に集中いたしました。

梅田駅前ビル地下は予想外に混んで、狙いの店は2-3軒見送って、なんとか三人座れました、散々喰って呑んで帰りは最寄りの駅よりタクシーを使う贅沢。ま、息子との楽しい話題を堪能いたしました。外は湿度高く、蒸し暑いですよ。今朝の体重は66.15kg+200gは仕方がない。本日夕方男子バレーは対加奈陀戦、ここは調子を戻して欲しい。

同世代69歳シングルの女性が求職活動、採用されたそう。自分はもう働くつもりはさらさらないけれど、経済的な問題はもちろん前提として、その前向きな意欲を眩しく感じました。その続編の話題も興味深い。街の電気屋さんって、けっこう大切なお仕事なんですね。そうかぁ、料理というのは食材手配から始まって段取り手順、なかなかのノーミソ鍛錬になるのですね。

働かなくても清貧に、そこそこ健康に暮らしていくける身分に感謝しつつ、おそらくは社会の動きや進歩からどんどこ置いていかれ、劣化していく自分がちょっと怖い〜5年前60歳で引退した爺友は、もうキーボードが使えなくなっている〜そんな話をしてましたっけ。

大正15年生亡き親父は手先が器用な人で、料理はもちろん(海辺の出身だから魚も捌くのが上手かった)ミシンも使えました。日曜大工も趣味として60年ほど前既に電気大工道具セットを入手しておりました。不肖の次男坊にその血や才能は受け継がれず、秀才努力家だった兄も(お勉強さておき)その辺りに限っては似たようなもの。当時は55歳定年、60歳迄別な会社に再雇用され、93歳寿命が尽きる迄、その多彩な趣味にボケ知らずでした。平成元年にプレゼントしたCASIOのワープロは亡くなる前月迄ファイル更新日時が記録されてましたっけ。

さて、社会的接点を失って、無為無策な自分はこれからどうなるのか。日々不安です。

先日「Le Domaine Musical (1956…1967)」歴史的音源のファイル発見、すっかり忘れて〜先日そんなことを書いたけれど、更に偶然いくつか聴いていた記録を発見。 この記憶の消え方はヤバい・・・

先日「Le Domaine Musical (1956…1967)」歴史的音源のファイル発見、すっかり忘れて〜先日そんなことを書いたけれど、更に偶然いくつか聴いていた記録を発見。 この記憶の消え方はヤバい・・・

Messiaen トゥランガリーラ交響曲〜岩城宏之/メルボルン交響楽団/原田節(オンド・マルトノ)/木村かおり(p)(1985年)・・・絢爛豪華にデーハー、宝石箱をひっくり返して大騒ぎ!みたいな風情は大好きな作品。作品は出会いは小澤征爾と記憶するけれど、はっきり云ってどんな演奏を聴いてもたいてい、間違いない感銘をいただける粗忽な耳。これは幾度も聴いている馴染の音源。奥様である木村かおりさん(1942-)はMessiaen、イヴィンヌ・ロリオ直径の弟子、これは岩城宏之さん(1932-2006東京)による貴重な音源でした。現在音源入手困難(presto musicにて拝聴可能/但しRecorded 2007情報はウソ、もう亡くなってまっせ)。久々の拝聴は低音もがリアルに残響豊か、クリアな音質に驚きました。メルボルン交響楽団は岩城さんが1974-1997年長期主席在任して、緻密な技量、パワーとキレのあるサウンドは驚くべきもの。ピアノの超絶技巧やハラダタカシさんは現役オンドマルトノ奏者の第一人者、各楽章の入念な表情付け、ゆったりとした部分での陶酔絶品(愛のまどろみの庭)流れとノリの良さ、前のめりの熱気はライヴですかね?作品に入魂!輝かしくも美しい音楽を堪能させてくださいました。

Messiaen トゥランガリーラ交響曲〜岩城宏之/メルボルン交響楽団/原田節(オンド・マルトノ)/木村かおり(p)(1985年)・・・絢爛豪華にデーハー、宝石箱をひっくり返して大騒ぎ!みたいな風情は大好きな作品。作品は出会いは小澤征爾と記憶するけれど、はっきり云ってどんな演奏を聴いてもたいてい、間違いない感銘をいただける粗忽な耳。これは幾度も聴いている馴染の音源。奥様である木村かおりさん(1942-)はMessiaen、イヴィンヌ・ロリオ直径の弟子、これは岩城宏之さん(1932-2006東京)による貴重な音源でした。現在音源入手困難(presto musicにて拝聴可能/但しRecorded 2007情報はウソ、もう亡くなってまっせ)。久々の拝聴は低音もがリアルに残響豊か、クリアな音質に驚きました。メルボルン交響楽団は岩城さんが1974-1997年長期主席在任して、緻密な技量、パワーとキレのあるサウンドは驚くべきもの。ピアノの超絶技巧やハラダタカシさんは現役オンドマルトノ奏者の第一人者、各楽章の入念な表情付け、ゆったりとした部分での陶酔絶品(愛のまどろみの庭)流れとノリの良さ、前のめりの熱気はライヴですかね?作品に入魂!輝かしくも美しい音楽を堪能させてくださいました。

第1楽章 「Introduction (序章)」(5:32)/第2楽章 「Chant d'Amour I (愛の歌 I)」(7:37)/第3楽章 「Turangalila I(トゥランガリーラ I)」(4:51)/第4楽章 「Chant d'Amour II(愛の歌 II)」(6:25)/第5楽章 「Joie du Sang des Etoiles(星たちの血の喜悦)」(10:05)/第6楽章 「Jardin du Sommeil d'Amour(愛のまどろみの庭)」(9:10)/第7楽章 「Turangalila II (トゥランガリーラ II)」(3:32)/第8楽章 「Developpement d'Amour(愛の敷衍(ふえん))」(10:29)/第9楽章 「Turangalila III(トゥランガリーラ III)」(3:57)/第10楽章「Final 終曲」(7:03)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日土曜、最高気温33度Cはマシなのか、午前中は曇って市立体育館往復時には30度Cに届かないから、さほどに日差しは苦痛ではありません。前夜就寝時左腰奥に鈍い痛みが・・・これは・・・(かつて持病であった)尿路結石?あれはいちど発症すれば七転八倒!不安に感じているうちに幸い眠ってしまって、途中覚醒時には痛みは消えておりました。しかし、どうも二度寝も出来ぬ中途半端な睡眠不如意、体調は優れません。ストレッチとYouTubeスワイショウを済ませて朝一番出掛けたけれど、左膝もやや調子よろしくない。トレーニング・ルームは平日週末両常連に混んで、筋トレマシンは満杯状態、なんとか順不同にいつものMyメニューこなしてエアロバイクは断念して帰宅いたしました。そろそろ季節の変わり目なのかなぁ、体調管理が難しい。昼夜ちゃんと喰って今朝の体重は65.95kg▲250g。ようやく65kg台に戻しました。

お嫁さんと孫が帰省中なので本日息子と梅田駅前ビル地下で待ち合わせて昼酒の予定。介護続きの女房殿の慰労の意味もあります。

そして昼からワールド・バレー男子対土耳古戦は予想外の0-3完敗。相手の強烈なサーブに攻められ、高い攻撃とブロックに阻まれなす術なし。騠橋藍はまったく活躍の場面を見せられませんでした。残念。なんとか調子を立て直して、予選リーグ2位でも良いので乗り切ってほしい。

「音楽日誌」は自分なりに聴いた音楽のコメントを順繰り毎日掲載しているけれど、以下、本日敗北宣言。

引退後のヒマな生活に音楽を拝聴する時間は充分、それでも体調がイマイチだったり、猛暑が続いたりすると集中力は途切れます。SimpleNoteに概要をメモしておいて、数日後に再聴したり関連情報を揃えたりするけど、その残骸がたくさん残る・・・ことしの夏は悪戦苦闘して、とうとう音源拝聴原稿の在庫は尽きました。

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」は1874年辺り、18歳頃の作曲。編成はob-2/cl-2/バセットホルン-2/hr4/fg-2/cb-1、管楽器とコントラバスによる名曲中の名曲。映画「アマデウス」では第3楽章「Adagio」のあまりの美しさにAntonio Salieri が楽譜を取り落とす場面が印象的に登場します。ネットに音源 を見掛ければ必ず入手するお気に入り作品、一体手許に幾種揃っているのか・・・それでも、未だカール・ベームとかフルトヴェングラー辺りの出現を待っている・・・ま、どれを聴いても「嗚呼、ステキやなぁ、Mozartは無条件幸福」そんな感慨のみ。とうとう一ヶ月ほどで4種聴いて特別なコメント不可、「これを聴きました」掲載してお茶濁しすんまへん。以下、アリバイ工作。

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」/セレナード第12番ハ短調 K.388〜フィリップ・ヘレヴェッヘ/シャンゼリゼ管弦楽団(1995年)・・・2021年に一度拝聴、古楽器演奏の技量は熟達して、目眩く管楽器の華麗な饗宴をたっぷり堪能できる・・・って、おそらく誰の演奏でも100%感動間違いなし、文句不満はないもの。

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」/セレナード第12番ハ短調 K.388〜フィリップ・ヘレヴェッヘ/シャンゼリゼ管弦楽団(1995年)・・・2021年に一度拝聴、古楽器演奏の技量は熟達して、目眩く管楽器の華麗な饗宴をたっぷり堪能できる・・・って、おそらく誰の演奏でも100%感動間違いなし、文句不満はないもの。

第1楽章「Largo, Allegro molto」(9:11)第2楽章「Menuetto, Trio I, Trio II」(8:25)第3楽章「Adagio」(5:16)第4楽章「Menuetto (Allegretto), Trio I, Trio II」(4:53)第5楽章「Romanza (Adagio, Allegro, Adagio)」(7:25)第6楽章「Tema (Andante) con variazioni」(9:45)第7楽章「Rondo (Allegro molto)」(3:37)

ハ短調 K.388は弦楽五重奏曲第2番ハ短調K.406 (516b) と同じ旋律。

第1楽章「Allegro」(7:05)第2楽章「Andante」(4:33)第3楽章「Menuetto in canone」(4:03)第4楽章「Allegro」(6:16)

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜カルロ・デ・マルティーニ/アッカデーミア・リッタ(2005年)・・・伊太利亜AmadeusレーベルからMozartのセレナーデCD6枚分の録音を出して、これはCarlo De Martiniが自ら創設した古楽器アンサンブルらしいけど、情報はなかなか探せません。あまり器用な演奏じゃないけど、それで作品の魅力は寸分も変わらない。

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜カルロ・デ・マルティーニ/アッカデーミア・リッタ(2005年)・・・伊太利亜AmadeusレーベルからMozartのセレナーデCD6枚分の録音を出して、これはCarlo De Martiniが自ら創設した古楽器アンサンブルらしいけど、情報はなかなか探せません。あまり器用な演奏じゃないけど、それで作品の魅力は寸分も変わらない。

あまり関係ない話題だけど、 サイト内検索から偶然Mozart ヴァイオリン協奏曲集(ジュリアーノ・カルミニョーラ(v)/旧録音1997年)の伴奏がカルロ・デ・マルティーニ/イル・クァルテットーネであることに気付きました。これはけっこうお気に入りの演奏、幾度も聴いていた記憶もありました。伴奏はラフで荒削りだったはず。

サイト内検索から偶然Mozart ヴァイオリン協奏曲集(ジュリアーノ・カルミニョーラ(v)/旧録音1997年)の伴奏がカルロ・デ・マルティーニ/イル・クァルテットーネであることに気付きました。これはけっこうお気に入りの演奏、幾度も聴いていた記憶もありました。伴奏はラフで荒削りだったはず。

第1楽章「Largo, Allegro molto」(9:57)第2楽章「Menuetto, Trio I, Trio II」(9:28)第3楽章「Adagio」(5:29)第4楽章「Menuetto (Allegretto), Trio I, Trio II」(4:57)第5楽章「Romanza (Adagio, Allegro, Adagio)」(7:15)第6楽章「Tema (Andante) con variazioni」(10:31)第7楽章「Rondo (Allegro molto)」(3:28)

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜イ・ソリスティ・デッラ・スカラ(2023年)・・・Brilliantのディヴェルティメント・セレナーデ・マーチ・舞曲全集を未だCDに所有しているのは、外箱のないスリーブのみを激安で入手、処分しようがないため。そこに大好きな「グラン・パルティータ」はアレクサンダー・シュナイダー/ヨーロッパ室内管弦楽団(1988年)の音源が採用されておりました。こちら新しいBrilliant音源には「イ・ソリスティ・デッラ・スカラ」(スカラ座のメンバー/モダーン楽器)の新しい録音に変わっておりました。ま、大好きなお気に入りの作品だから、たいていどんな演奏でもたっぷり作品を堪能できるんだけど、これは頭抜けた躍動と軽妙、低音をあまり強調せず、コントラバスはあまり目立ちません。

Mozart セレナード第10番 変ホ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜イ・ソリスティ・デッラ・スカラ(2023年)・・・Brilliantのディヴェルティメント・セレナーデ・マーチ・舞曲全集を未だCDに所有しているのは、外箱のないスリーブのみを激安で入手、処分しようがないため。そこに大好きな「グラン・パルティータ」はアレクサンダー・シュナイダー/ヨーロッパ室内管弦楽団(1988年)の音源が採用されておりました。こちら新しいBrilliant音源には「イ・ソリスティ・デッラ・スカラ」(スカラ座のメンバー/モダーン楽器)の新しい録音に変わっておりました。ま、大好きなお気に入りの作品だから、たいていどんな演奏でもたっぷり作品を堪能できるんだけど、これは頭抜けた躍動と軽妙、低音をあまり強調せず、コントラバスはあまり目立ちません。

第1楽章「Largo, Allegro molto」(9:06)第2楽章「Menuetto, Trio I, Trio II」(8:57)第3楽章「Adagio」(5:05)第4楽章「Menuetto (Allegretto), Trio I, Trio II」(4:48)第5楽章「Romanza (Adagio, Allegro, Adagio)」(6:25)第6楽章「Tema (Andante) con variazioni」(9:26)第7楽章「Rondo (Allegro molto)」(3:21)

Mozart セレナード 変ロ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜アレクサンダー・シュナイダー/ヨーロッパ室内管弦楽団(1985年)・・・こちらも聴いておきました。COE Recordsとやらの録音とのこと。ヨーロッパ室内管弦楽団は上手いけど、音色がつまらんと感じて、これはヴェテランAlexander Schneider(1908-1993立陶宛→亜米利加)統率によるヴィヴィッドな演奏を堪能できました。音質も良好。

Mozart セレナード 変ロ長調K.361(370a)「グラン・パルティータ」〜アレクサンダー・シュナイダー/ヨーロッパ室内管弦楽団(1985年)・・・こちらも聴いておきました。COE Recordsとやらの録音とのこと。ヨーロッパ室内管弦楽団は上手いけど、音色がつまらんと感じて、これはヴェテランAlexander Schneider(1908-1993立陶宛→亜米利加)統率によるヴィヴィッドな演奏を堪能できました。音質も良好。

第1楽章「Largo, Allegro molto」(9:56)第2楽章「Menuetto, Trio I, Trio II」(9:21)第3楽章「Adagio」(5:15)第4楽章「Menuetto (Allegretto), Trio I, Trio II」(5:08)第5楽章「Romanza (Adagio, Allegro, Adagio)」(9:11)第6楽章「Tema (Andante) con variazioni」(9:39)第7楽章「Rondo (Allegro molto)」(3:31)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

世間では連休とか、毎度のことだけどこちら年中連休なのでその有り難味が減っております。お嫁さんは孫二人連れて天草の爺婆のところに帰ったそう。昨日「東京方面では大雨とか」〜そんなノンビリとしたことを書いたけれど、テレビ報道を見たらとっても凄い雨量だったみたいで交通機関にも影響が出ておりました。こちら、朝一番にゴミ出しに外に出たら涼しかったけれど、朝8時くらいにはもう強烈な日差しがやってきて、ストレッチとYouTube体操時にはエアコンが必要でした。週末は婆さん(95歳)デイサービス経由弟宅へ、女房殿は戻るから夕食が必要、野菜を入手しに最寄りのスーパーにウォーキングしました。昼過ぎ、ちょっと曇ったのと風が出てきてちょっぴり過ごしやすくなりました。久々、ちょっと贅沢な食材に夕食調理。夜半に雷が鳴ったけどちょっとは降ったのか。今朝の体重は66.2kg微増中(涙)

本日は昼過ぎからワールドバレー男子予選対土耳古。格下とは云え油断禁物。妹の敵(かたき)を兄・石川は取ってくれることでしょう。選出メンバーは馴染みばかり、大塚も無事復活しております。(富田が外れておりました)

世間ではスマホ中毒は多いみたいで、筋トレ中に頻繁に覗いたり(その時間のほうがむしろ長い)歩きスマホも、違反なはずの自転車運転中の使用も見掛けぬ日はないほど。ま、中毒だからねぇ、ガマンできんのでしょう。クルマ運転中はぜったいにあきまへんで。けっこう停車中の運転手は眺めてますよ。

最近のニュースに「若い世代はコンピューターのキーボードが使えない」とあって、それは自分がお仕事引退かなり前より気付いておりました。大学在学中にWordは使ってもExcelは使ったことはない、そんな声もありましたっけ。自分はAccessも使っていたから、それをちょっと自慢して煙に巻いていたもの、それもお仕事引退以来使用機会皆無、すっかり忘れつつあります。

いまやコンピューターでの【♪ KechiKechi Classics ♪】更新はボケ防止、文書を考えて指先使い、ノーミソ鍛錬のつもり。

この12月で激安1,100ほど/月(きっと早晩値上げがあることでしょう)My ToneMobileは丸5年、しぶとく稼働中(型落ち専用機種は無料)。使用頻度は少ないし、一番心配なバッテリーも未だ1日半は保つから大丈夫。OSとアプリの関係で不自由を感じるほどに使い込んでもおりません。電気製品には当たりハズレがあって、女房殿は自分より2−3年前よりスマホ利用開始して、既に4代目ですよ、利用頻度は高いだろうし、かなり乱暴な使い方、落下させてしまったこともあったようです。

Bruckner 交響曲第8番ハ短調(第1稿/2022年ポール・ホークショー校訂版)〜マルクス・ポシュナー/リンツ・ブルックナー管弦楽団(2022年)・・・いままでの第1稿録音は1972年ノーヴァク版だったそうで、それは微妙に細部あちこち違う・・・んなこと云われても、自分にはネコになんとやら、ほう、そうでっか状態。専門筋の方々には恥ずかしいリスナー。三管編成にホルンは8本、ティンパニにトライアングル、シンバル、ハープは三台という巨大なる編成。もちろん編成だけじゃなく、全曲中屈指のスケールを誇る巨魁な作品。

Bruckner 交響曲第8番ハ短調(第1稿/2022年ポール・ホークショー校訂版)〜マルクス・ポシュナー/リンツ・ブルックナー管弦楽団(2022年)・・・いままでの第1稿録音は1972年ノーヴァク版だったそうで、それは微妙に細部あちこち違う・・・んなこと云われても、自分にはネコになんとやら、ほう、そうでっか状態。専門筋の方々には恥ずかしいリスナー。三管編成にホルンは8本、ティンパニにトライアングル、シンバル、ハープは三台という巨大なる編成。もちろん編成だけじゃなく、全曲中屈指のスケールを誇る巨魁な作品。

緻密であり正確、ずいぶんスッキリとしたフレージング、情感を煽らぬ知的にクールな表現。オーケストラには剛直なパワーは期待できないけれど、軽快に素直な響き、金管は牧歌的な音色でした。

第1楽章「Allegro moderato」なるほど記憶にある通常版とはまったく違うし、かつて聴いた初稿とも印象がかなり違うのは、重厚長大ならぬオーケストラの爽やかな見通しのよろしい響き、壮絶な詠嘆を引きずらぬ表現のせいでしょう。ラストは消え入るように終わらず、金管の壮絶な叫びのうちに締め括ります。(15:51)

第2楽章「Scherzo. Allegro moderato」Bruckner交響曲のキモであるスケルツォ楽章。ここのリズムもいつものイメージからずいぶんと軽量に感じて、凄みは足りないけど、軽快爽快にノリがあるもの。トリオは夢見ような場面にハープが登場しません。(14:23)

第3楽章「Adagio. Feierlich langsam, doch nicht schleppend」天国的な安らぎを感じさせる緩徐楽章。弦の音色に洗練とか陶酔には足りぬ誠実な演奏。詳細きっとあちこち通常版と違うのだろうけれど、20分過ぎより馴染みのないフレーズにいくつか気付きました。(27:26)

第4楽章「Finale. Feierlich, nicht schnell」金管先頭に圧巻のラッシュを見せる壮絶な週楽章。その肝心の金管にはパワーや厚み、個性や色気が足りないけれど、仕上げはていねいに落ち着いてクール。ティンパニと金管の壮絶な叫びもテンポ・アップをあまり強調しない。コーダの姿もいつもとちょぴり違って、アンサンブルにも破綻はなく立派な仕上げでした。美しい場面はたくさんあって、ラスト堂々とテンポを落としてクライマックスを迎えるけれど、行き詰まるような緊張感と感動にはたどり着かぬ感じ。(24:24)

Gershwin キャットフィッシュ・ロウ 〜歌劇「ポーギーとベス」からの組曲 /サマータイム(Summertime)/シュトラウスに倣って(The Show is On: By Strauss)/パリのアメリカ人/恋した人は(The man I love)/あの人は行ってしまった(My man is gone now)/アイ・ガット・リズム/ラプソディ・イン・ブルー(バルト・ファン・クラーネヘム(p)スタインウェイ1906年製)〜クレアロン・マクファドゥン(s)/ジョス・ファン・インマゼール/アニマ・エテルナ・ブリュッヘ(2017年ライヴ)・・・らしからぬ演目は「20世紀前半のアメリカにあった金管楽器」+「弦楽器にもガットだけでなく慎重に金属弦を交え」た演奏とのこと。あまり器用じゃない魅惑のサウンド。Jos van Immerseel (1945-白耳義)は2024年にアニマ・エテルナより解任されたけれど(パワハラ?)残された録音は拝聴すべき立派なものが多いと感じます。

Gershwin キャットフィッシュ・ロウ 〜歌劇「ポーギーとベス」からの組曲 /サマータイム(Summertime)/シュトラウスに倣って(The Show is On: By Strauss)/パリのアメリカ人/恋した人は(The man I love)/あの人は行ってしまった(My man is gone now)/アイ・ガット・リズム/ラプソディ・イン・ブルー(バルト・ファン・クラーネヘム(p)スタインウェイ1906年製)〜クレアロン・マクファドゥン(s)/ジョス・ファン・インマゼール/アニマ・エテルナ・ブリュッヘ(2017年ライヴ)・・・らしからぬ演目は「20世紀前半のアメリカにあった金管楽器」+「弦楽器にもガットだけでなく慎重に金属弦を交え」た演奏とのこと。あまり器用じゃない魅惑のサウンド。Jos van Immerseel (1945-白耳義)は2024年にアニマ・エテルナより解任されたけれど(パワハラ?)残された録音は拝聴すべき立派なものが多いと感じます。

「キャットフィッシュ・ロウ」組曲は著名なオペラから誰でも知っている名旋律を集めた組曲(arr. S. Bowen)。尖り過ぎぬ金管、ジャンキーなリズムに安っぽいピアノはクラーネヘムではない?ドラムやバンジョー、ドラムや鐘も入って愉しさ連続。上品にマイルド、味わいはあるけれどちょっとおとなしい、ノリの足りない欧州風Gershwinか。

Catfish Row(6:50)Porgy sings(5:42)Fugue(1:59)Hurricane(4:39)Good Mornin' Sistuh!(8:39)

Claron McFadden(1961-亜米利加)は歴史的なオラトリオのみならず、現代作品にも参加しているそう。ヴィヴラートも硬質なクラシックに非ず、セクシーにコケティッシュな高音でした。

「Summertime」はさきほど「Catfish Row」にも登場した一番人気旋律、哀しい子守唄。(3:26)「The Show is On: By Strauss」これは優雅なワルツ、「こうもり」へのオマージュだったんですね。(2:37)

「パリのアメリカ人」は2007年のライヴ録音が別途存在して、それとは別録音らしい。亜米利加人お上りさんが、大都会・巴里の喧騒に翻弄されるウキウキ感がステキな作品。なんかとってもノンビリとして素朴、噛みしめるような風情、聴き馴染んでいるほかの演奏には、もっとキレッキレにスタイリッシュな勢いがありましたっけ。ラストあたりなんとも憂鬱なスウィング風情は聴きもの。(20:52)

再びマクファドゥンさん登場して、端正に上品な色気ある声を披露してくださいました。心に染みる旋律が続きます。「The Man I Love」ラストは超高音。(4:39)「My Man is Gone Now」これも誰でも知っているノリノリの旋律。(4:14)

そして一番人気「Rhapsody in Blue」(arr. F. Grofe and P. Whiteman)はジャズ・バージョン?らしいけれど、響きの薄さは感じさせないけっこうな厚みにファンキーな旋律・リズムが浮き立ちます。Bart Van Caenegem(1975-白耳義)は初耳、作曲当時のピアノの味わいある、ちょっぴり素朴な音色に装飾音や聴き慣れぬフレーズがいっぱい入ったピアノのテクニックはキレッキレ。(18:27)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

東京方面では大雨とか、こちら昨日の雨は朝一番けっこう降っていたけれど、ストレッチとYouTube鍛錬済ませて体育館へ出掛ける時には上がっておりました。地面や草むらはけっこう濡れていたけれど、途中の疎水はさほどに水量は増えていないし、先日かなり水浸しだった運動公園の野球場もぬかるんだ程度。トレーニングルームはいつもの常連メンバー揃って、いつものメニューをこなしました。雨のせいか明らかに気温はいつもの威力は失って曇り、昼辺りから晴れても最高気温は30度C止まり、これならエアコンなし、夜はもちろん扇風機のみで過ごせます。帰宅して洗濯物を外に干したけれど、夕方完全に乾きません。また、本日明日以降は猛暑は戻ってしばらく続くらしい。本日も昼から雨との予報だけど、ほんまに降ってくれるでしょうか。今朝の体重は66.15kgほぼ変わらず、65kg台に戻せない。

8月度のビール出荷は前年8%減なんだそう。家庭用は4月の値上げからの買い控え、業務用は暑すぎるから居酒屋に出掛けるのは億劫やろなぁ、わかりますよ。

「天下一品新京極三条店にて虫混入。営業停止へ」との報道。最近健康とダイエットを鑑みて、ラーメンは年に2−3回の特例に自粛しております。「天下一品」は若い頃よりお世話になって、彼(か)のこってりとしたスープは大好きでした。昨今あちこちチェーン店に虫混入の話題はありがちだけど、「新京極三条店」は京都に出掛けるたびお世話になった馴染の店、やがて営業再開は叶うのでしょうか。東京方面は閉店が続いているとの話も伺って、なんとかこの危機を乗り越えてほしいもの。

前日の流れ

Mozart 交響曲第36番ハ長調 K.425「リンツ」/交響曲第37番ト長調 K.444/交響曲第38番ニ長調 K.504「プラハ」〜エーリヒ・ラインスドルフ/フィルハーモニック・シンフォニー・オブ・ロンドン(1955年)・・・Erich Leinsdorf(1912-1993墺太利→亜米利加)による、おそらくこれが史上初のMozart交響曲全集録音(旧全集)。当時40歳そこそこだったんですね。25年ぶりの再聴。オーケストラはロイヤル・フィルの変名なんだそう。ほぼM.Haydnの作品である交響曲第37番ト長調(交響曲第25番ト長調P.16)が意外と珍しい録音となります。その後、カール・ベームを先頭につぎつぎと音質状態のよろしい全集が出現したから、これはほぼ資料的価値に至ったでしょう。音質は低音もしっかり効いてかなり状態はよろしい感じ。LP収録の都合か、全曲繰り返しを実行せず、どれも速めのテンポ、素っ気なくも即物的に乾いた表現は、あまり昔を感じさせぬもの。

Mozart 交響曲第36番ハ長調 K.425「リンツ」/交響曲第37番ト長調 K.444/交響曲第38番ニ長調 K.504「プラハ」〜エーリヒ・ラインスドルフ/フィルハーモニック・シンフォニー・オブ・ロンドン(1955年)・・・Erich Leinsdorf(1912-1993墺太利→亜米利加)による、おそらくこれが史上初のMozart交響曲全集録音(旧全集)。当時40歳そこそこだったんですね。25年ぶりの再聴。オーケストラはロイヤル・フィルの変名なんだそう。ほぼM.Haydnの作品である交響曲第37番ト長調(交響曲第25番ト長調P.16)が意外と珍しい録音となります。その後、カール・ベームを先頭につぎつぎと音質状態のよろしい全集が出現したから、これはほぼ資料的価値に至ったでしょう。音質は低音もしっかり効いてかなり状態はよろしい感じ。LP収録の都合か、全曲繰り返しを実行せず、どれも速めのテンポ、素っ気なくも即物的に乾いた表現は、あまり昔を感じさせぬもの。

明るくストレートに開放的なハ長調交響曲K.425「リンツ」は2-ob/2-hr/3-tp/2-fg+弦+ティンパニ、堂々たる古典的二管編成。淡々と飾りもなく疾走して、スケールを強調しないもの。アンサンブルもアクセントもしっかりと勢いある演奏でした。第1楽章「Adagio - Allegro spiritoso」(7:05)第2楽章「Poco adagio」(6:15)第3楽章「Menuetto」(3:19)第4楽章「Presto」(5:15)

第1楽章優雅に陰影ある序奏「Adagio maestoso」のみMozartの作曲である、交響曲第37番ト長調 K.444の編成は、2-ob/2-hr+弦。M.Haydnの音源(序奏なし)ならあちこち拝聴可能。

快活な勢いを感じさせる第1楽章「Adagio maestoso- Allegro con spirito」はオーボエもホルンも華やかに活躍しました。(5:14)

屈託のないシンプルな第2楽章「Andante sostenuto」は意外と陰影豊か(5:08)

第3楽章「Allegro molto」は愉快に前向きな明るい歩みに終了しました。ここも陰影豊か。(3:58)

ニ長調交響曲 K.504「プラハ」は「リンツ」の編成に更に2-flが加わりました。この作品の愉悦に充ちた疾走は大好き。

第1楽章「Adagio - Allegro」堂々たる序奏が印象的に2分半ほど続いて、軽快な主部に浮き立つように突入しました。かなりノリノリ溌溂。「リンツ」ほどの素っ気なさは感じさせない。(9:48)

第2楽章「Andante」夢見るように美しい緩徐楽章は淡々とした風情に、味わいとリズムを感じるもの。(7:44)

第3楽章「Presto」そっとデリケートに軽妙なフィナーレ。快速に素っ気ない例の乾いた表現が作品風情に似合っておりました。(354)

Stravinsky バレエ組曲「火の鳥」(1919年版/1956年)/バレエ音楽「春の祭典」(1929年版/1946年録音)〜エドゥアルド・ファン・ベイヌム/コンセルトヘボウ管弦楽団・・・Eduard van Beinum(1900-1959阿蘭陀)はステレオ録音が本格化する前に亡くなってしまって、結果的にそれは次代の若手ベルナルト・ハイティンクの抜擢につながりました。近現代の華やかなオーケストレーション、迫力ある金管や打楽器が映える作品だから、新しい録音で聴いたほうがよろしいに決まっているけれど、この時期としてはかなりリアル、臨場感たっぷり低音が効いた音質でした。

Stravinsky バレエ組曲「火の鳥」(1919年版/1956年)/バレエ音楽「春の祭典」(1929年版/1946年録音)〜エドゥアルド・ファン・ベイヌム/コンセルトヘボウ管弦楽団・・・Eduard van Beinum(1900-1959阿蘭陀)はステレオ録音が本格化する前に亡くなってしまって、結果的にそれは次代の若手ベルナルト・ハイティンクの抜擢につながりました。近現代の華やかなオーケストレーション、迫力ある金管や打楽器が映える作品だから、新しい録音で聴いたほうがよろしいに決まっているけれど、この時期としてはかなりリアル、臨場感たっぷり低音が効いた音質でした。

「火の鳥」は二管編成に縮小した短い1919年版。颯爽としたテンポ感とオーケストラの厚み、コンセルトヘボウの金管木管の魅惑の深い音色に、メルヘンな雰囲気たっぷりな演奏でした。「カスチェイの踊り」は特筆すべきノリノリ、子守唄からフィナーレへの高揚はみごとな手腕でした。。音質乗り越え、現在聴いても違和感のない、輝かしい現役の記録でした。

序奏(2:45)火の鳥の踊り(0:15)火の鳥のヴァリアシオン(1:03)王女たちのロンド(ホロヴォード)(4:33)魔王カスチェイの凶悪な踊り(4:40/経過部つなぎ有)子守歌(3:03)終曲(2:58)

「春の祭典」版のことは詳細理解不能、1929年版とはネットからの勝手な情報でした。バランス・エンジニアは名手Kenneth Wilkinson(1912-2004英国)なんだそう。異国情調たっぷりな旋律に土俗的原始的リズム躍動する名曲、先の1956年録音とさほどに変わらぬ音質水準でした。

第1部:大地礼賛

冒頭の高音ファゴット、それに呼応する木管も色気たっぷりに響いて1946年録音の分離、各パートの解像度はかなりのもの。前のめりに走らぬ手堅い推進力から微妙にテンポはアップして、時に作品にあまり慣れていないような粗いアンサンブルはむしろ、熱気を感じさせて疾走します。打楽器が少々遠いは残念だけど、アツい切迫感は充分。オーケストラは戦後すぐの混乱期でも実力を感じさせました。

序奏(3:18)春の兆しと乙女たちの踊り(3:23)誘拐(1:19)春のロンド(3:25)敵対する部族の遊戯(1:45)賢人の行列(0:39)長老の大地への口づけ(0:20)大地の踊り(1:06)

第2部:生贄(いけにえ)

冒頭神秘の弱音にも、あまり不足を感じさせぬ音質。そしてデリケートなアンサンブル。「選ばれし生贄への賛美」の打楽器爆発は少々低音不足だけど、ていねいな表情の変化、描き込み、勢いとノリは充分でしょう。ラスト「生贄の踊り」は打楽器はやや遠いけれど動きはちゃんとわかる。クライマックスへ熱気に充ちたの追い込みも文句なし。

序奏(4:00)乙女たちの神秘的な集い(2:48)選ばれし生贄への賛美(1:35)祖先の召還(0:47)祖先の儀式(3:06)生贄の踊り(選ばれし生贄の乙女)(4:46)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

昨日も朝から日差し全開!夜遅くから雨は今朝時点、かなり降っております。少しは気温は下がるでしょうか。朝一番にストレッチとYouTube鍛錬は例の東南亜細亜女性が動き続けるエアロビクスを済ませました。

ヨーグルトに入れるキウイとかバナナが切れているのでウォーキングがてらご近所のスーパーへ。ついでに髪がボサボサになってきたので激安美容院へ三番札。前回は店長さんがあまりに上部迄短く刈り上げ過ぎて売れない老パンクロッカー風、今回担当のお姉様にその辺りのご配慮お願いしてカットしていただきました。途中、ほぼ毎日通る歩道はアスファルトに路面を抑えても雑草は力強く伸びて、ここ数日シルバー爺チームがこの猛暑の中作業、キレイにしていただきました。ご苦労さまです。ま、半年保たんでまた雑草は根性で復活することでしょう。途中覚醒が続いて、どうも睡眠の質はよろしくない。今朝の体重は66.0kg▲100g。

「不正なDNA型鑑定、7年で130件 佐賀県警が40代科捜研職員を懲戒免職」との報道。せっかく沢口靖子さんが長年育ててきた「科捜研」の信頼は地に落ちました。これから先、全国的に信頼失墜、影響は大きいと思いますよ。佐賀県警は「不適切な鑑定の一部は事件の証拠として使われていたものの、捜査や公判に支障はないと説明」とのことだけど、ほんま?誰でも疑いますよ。それだけで判決ひっくり返る可能性もあることでしょう。なんでもそうだけど、二重チェック三重チェックしますよね、フツウ。郵便局もそうだけど、狭い価値観の中で当たり前の世間的常識が通じない、独特の文化が固定されてしまうのか。日本にはそんなことがたくさんありそう。

田久保市長は予想通り、伊東市議会解散へ。要らん税金いっぱい使うのは残念やけど、注目は投票率ですよ。次の市長選も含めて、投票率はせめて60%を超えて欲しい。

Stravinsky ロシア風スケルツォ/花火/タンゴ/管弦楽のための四つの練習曲/交響詩「ナイチンゲールの歌」〜アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団(1964年)・・・相変わらず驚異のMercury録音。低音もしっかり効いて、21世紀に現役水準の音質でした。どれもアンサンブルをかっちり整えて、緻密な完成度でした。この辺りの作品はMyツボ、お気に入りです。

Stravinsky ロシア風スケルツォ/花火/タンゴ/管弦楽のための四つの練習曲/交響詩「ナイチンゲールの歌」〜アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団(1964年)・・・相変わらず驚異のMercury録音。低音もしっかり効いて、21世紀に現役水準の音質でした。どれもアンサンブルをかっちり整えて、緻密な完成度でした。この辺りの作品はMyツボ、お気に入りです。

前半は小品集。ノリノリにユーモラスなリズムを刻む「スケルツォ」(3:51)儚く華やかに動的な「花火」(3:57)「タンゴ」は、それらしからぬ4/4拍子リズム。もともとピアノ曲をcl-4/bcl-1/tp-4/tb-3/g-1/v-3/va-1/vc-1/cb-1に編曲したものだそう。(3:35)

「四つの練習曲」もピアノ作品からの編曲らしい。村祭りの笛っぽい風情がシンプルに繰り返す「Danse」(0:53)調子外れ素っ頓狂なリズムを刻む「Excentrique」(2:05)「Cantique」は妖しい静謐な囁き(3:47)「Madrid」西班牙のリズムに祭りの情景を連想させました。(2:44)

「ナイチンゲールの歌」は歌劇からの交響詩(1919年初演はアンセルメ)。中国風旋律が色彩豊かにヒステリックかつ無機的、爽快に暴力的な響き。「機械仕掛けのうぐいす」は劇中では日本製なんですよね。ここが「ナイチンゲールの歌」題名の由来でしょう。ロンドン交響楽団は絶好調、洗練された響きだけれど、鳥の声のトランペット、フルート、ヴァイオリン・ソロはあまり際立たない感じ。「中国の宮殿の祭」(2:21)「中国人の行進」(3:30)「二羽のうぐいす(本物のうぐいすと機械仕掛けのうぐいす)」(3:44)「中国の皇帝の病気と回復」(12:03)

Mozart メヌエット ハ長調K.409(383f)/Adagio Mastoso ト長調K.444(258a)/交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」(1980年)/交響曲第39番 変ホ長調K.543(1978年)〜ネヴィル・マリナー/ジ・アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ・・・マリナー/アカデミーによるPHILIPS交響曲全集録音より。この辺りがこの組み合わせの最盛期だったと感じます。巨匠時代の重厚長大に非ず、常識的なバランス感覚に溢れた演奏は、快活なリズムを刻む古楽器時代にはちょいと影が薄くなったかも。久々の拝聴印象はオーソドックスな薄味?それも悪くない感じ。

Mozart メヌエット ハ長調K.409(383f)/Adagio Mastoso ト長調K.444(258a)/交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」(1980年)/交響曲第39番 変ホ長調K.543(1978年)〜ネヴィル・マリナー/ジ・アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ・・・マリナー/アカデミーによるPHILIPS交響曲全集録音より。この辺りがこの組み合わせの最盛期だったと感じます。巨匠時代の重厚長大に非ず、常識的なバランス感覚に溢れた演奏は、快活なリズムを刻む古楽器時代にはちょいと影が薄くなったかも。久々の拝聴印象はオーソドックスな薄味?それも悪くない感じ。

メヌエット ハ長調K.409(383f)は初耳だったかも、そう思ったらラインスドルフ/ロンドン交響楽団(1975年)をかつて聴いた記録が・・・まったく記憶なし。編成は 2-fl/2-ob/2-fg/2-tp、ティンパニ、弦。堂々たる立派な歩みに木管が歌い交わすトリオも優雅な名曲でした。(6:15)

「Adagio Maestoso in G」は交響曲第37番ト長調(M.Haydnによる)の序奏として作曲されたもの。これはラインスドルフによる貴重な録音が存在します。(1955年/なぜか当時交響曲第37番へのコメントが抜けている)神妙に荘厳、優しい風情は主部への期待を高めてあっけなく終わりました。(1:49)

Mozartの交響曲中一番気に入っている「プラハ」。編成は先のメヌエット ハ長調と同じ。

第1楽章「Adagio - Allegro」重厚さを強調しないすっきりとした序奏から、軽快な愉悦に充ちた主部も爽やかに力みがないもの。おとなしくオーソドックな風情のまま、躍動と熱を加えました。提示部繰り返し有、美しくも輝かしい、デリケートな旋律は幾度でも聴きたいもの。(14:12)

第2楽章「Andante」優雅に陰影豊かな暗転もある魅惑の緩徐楽章も淡く、柔らかいフレージングでした。(9:05)

第3楽章「Finale (Presto)」は肩の力が抜けた軽妙な躍動に、夾雑物のない素直なフィナーレ。木管の響きは夢見るように美しい。(5:58)

変ホ長調交響曲K.543の編成はオーボエが抜け、代わりにクラリネットが入る2-fl/2-cl/2-fg/2-tp、ティンパニ、弦の編成。こちらアナログ録音?ちょっぴり音の鮮度が落ちるように感じるのは気のせいでしょう。

第1楽章「Adagio - Allegro」堂々たる序奏にも抑制を感じさせて力みはない。提示部はもちろん繰り返して、主部は晴れやかに優雅な3/4拍子のリズムに疾走します。ここの木管も文句なし。(10:53)

第2楽章「Andante Con Moto」弦のデリケートな主題に、わずかにスウィングを感じさせる緩徐楽章。ロ短調の第2主題の陰影対比も効果的でした。(8:12)

第3楽章「Menuetto (Allegretto)」ここは快活ヴィヴィッドなリズムを刻む舞曲。トリオはクラリネットとフルート絡み合って、ここがいちばん有名かも。やはりここも木管は絶品!ここの飾らぬ旋律は若い頃、その魅力を理解できませんでした。(3:59)

第4楽章「Finale (Allegro)」軽快に快く疾走する弦の細かい旋律、それに木管が呼応して陰影豊かなフィナーレ。徐々にムリなく熱を加えて締め括りました。(5:36)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

またまた気温上がってますね。相変わらずの日差しに洗濯物がさっさと乾くのは嬉しいけれど、こちらはどうにも雨が少ない。明日はちょっと降るとの予報だけど、アテになりませんよ。どうも眠りが浅い日々が続いて、朝はいつもどおり早朝覚醒、ストレッチとYouTubeはスワイショウ実施して、市立体育館を目指したけど、とにかくアツい! トレーニングルームは常連メンバー・マイナスαに空いておりました。いつもどおりのメニューを消化して厳しい日差しの中、とぼとぼと帰宅いたしました。そして洗濯実施。今朝の体重は66.1kg+400g?残念だったけれど、昨日運動後の定例血圧は最高132、まずまず。この調子を維持したいものです。

昨日の心拍数140-150-160-180!の件。もう5年以上前、初めてコロナ・ワクチン接種したあとに心拍数に異常を感じて「上室性期外収縮」と診断されました。大学病院に数度診断を受けて問題なしと判定されました。ネットに情報を調べると「多くの場合は心配のない良性のもので、健康な人にも見られることがあります」とのこと。当時主治医は「コロナ・ワクチンとは関係ない」と云っていたけれど、数年後そういった事例は報道されるようになりました。

今回はどうなのか。隔日にエアロバイク(トレッドミル)15分実施して、ま、負荷はあまり掛けていないけれど、心拍数の上がり方は常識的なもの。異常はみられません。ところが・・・帰り道、炎天下を歩いていると150-160と上がってきました。心拍数異常な上昇はいつも炎天下ウォーキング、これってもしかして安物スマートウォッチの熱暴走ですか?だから前日、業務スーパーに一度涼んだあとの心拍数表示は正常だったのか。

Messiaen トゥランガリーラ交響曲〜アレクサンダー・ソディ/マンハイム国立劇場管弦楽団/タマラ・ステファノヴィッチ(p)/トマ・ブロシュ(オンド・マルトノ)(2019年)・・・Alexander Sody(1982-英国)も、マンハイムの歌劇場の管弦楽団も、もちろんソリストも初耳。1946年初演(レナード・バーンスタイン)三管編成だけど、ピアノはもちろんオンド・マルトノ、鍵盤式グロッケンシュピール、チェレスタ、ヴィブラフォン、チューブラーベル+8人の打楽器奏者が多種多様な打楽器を操って、弦も大人数指定される〜これは生演奏を経験して、その思いっきり壮麗に宝石箱をひっくり返したようにデーハー、怪しい響きの名曲を身体で経験しておりました。開演前に初めて姿を見るオンド・マルトノを舞台前から眺めに行きましたっけ。ピアノは壮絶な動きを見せて効果的でした。

Messiaen トゥランガリーラ交響曲〜アレクサンダー・ソディ/マンハイム国立劇場管弦楽団/タマラ・ステファノヴィッチ(p)/トマ・ブロシュ(オンド・マルトノ)(2019年)・・・Alexander Sody(1982-英国)も、マンハイムの歌劇場の管弦楽団も、もちろんソリストも初耳。1946年初演(レナード・バーンスタイン)三管編成だけど、ピアノはもちろんオンド・マルトノ、鍵盤式グロッケンシュピール、チェレスタ、ヴィブラフォン、チューブラーベル+8人の打楽器奏者が多種多様な打楽器を操って、弦も大人数指定される〜これは生演奏を経験して、その思いっきり壮麗に宝石箱をひっくり返したようにデーハー、怪しい響きの名曲を身体で経験しておりました。開演前に初めて姿を見るオンド・マルトノを舞台前から眺めに行きましたっけ。ピアノは壮絶な動きを見せて効果的でした。

新ウィーン楽派の巨魁だけれど凝縮された風情とは異なる、開放的な風情を堪能できる新しい録音。ゆったりとした「愛」の場面の官能的な陶酔最高。オーケストラの響きや技量を危惧したけれど、意外と厚みのあるしっとりアンサンブル、金管のパワーにも予想外に不足を感じさせない。ピアノの切れ味、オンド・マルトノはそんなに奏者はいなだろうからきっと名人、ソディの統率にも不安なところはありませんでした。ラスト迄クリアな響きを堪能いたしました。

第1楽章 「Introduction (序章)」(6:26)/第2楽章 「Chant d'Amour I (愛の歌 I)」(8:29)/第3楽章 「Turangalila I(トゥランガリーラ I)」(5:14)/第4楽章 「Chant d'Amour II(愛の歌 II)」(11:16)/第5楽章 「Joie du Sang des Etoiles(星たちの血の喜悦)」(6:43)/第6楽章 「Jardin du Sommeil d'Amour(愛のまどろみの庭)」(11:12)/第7楽章 「Turangalila II (トゥランガリーラ II)」(3:59)/第8楽章 「Developpement d'Amour(愛の敷衍(ふえん))」(12:10)/第9楽章 「Turangalila III(トゥランガリーラ III)」(4:27)/第10楽章「Final 終曲」(8:27)

R.Strauss 交響詩「ドン・ファン」/交響詩「死と変容」(1960年)/交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」(1959年)〜ヘルベルト・カラヤン/ウィーン・フィル・・・1960年頃英DECCAに録音したカラヤンのR.Straussは他「7つのヴェールの踊り」「ティル・オイレンシュピーゲル」が存在します。駅売海賊盤の「ツァラ」との組み合わせ作品の記憶もないけれど、おそらくはLP板起こしの音源はオフ・センターっぽい音揺れ、音質はいまいちにがっかり。Herbert von Karajan(1908-1989墺太利)はベルリン・フィルとR.Straussをレパートリーの中心に据えて、録音も多い。やがて数十年、この音源とは疎遠になっておりました。これはPro-Ject Audio Systems(2019年)とやらLPからの音源、オーディオ関係は専門外なので自信はないけれど、CD音源に感じた高音のヒスは消え、高音は伸びないけれど全体にしっとりとして落ち着いた音質に仕上がりました。ウィーン・フィルのサウンドを堪能いたしました。

R.Strauss 交響詩「ドン・ファン」/交響詩「死と変容」(1960年)/交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」(1959年)〜ヘルベルト・カラヤン/ウィーン・フィル・・・1960年頃英DECCAに録音したカラヤンのR.Straussは他「7つのヴェールの踊り」「ティル・オイレンシュピーゲル」が存在します。駅売海賊盤の「ツァラ」との組み合わせ作品の記憶もないけれど、おそらくはLP板起こしの音源はオフ・センターっぽい音揺れ、音質はいまいちにがっかり。Herbert von Karajan(1908-1989墺太利)はベルリン・フィルとR.Straussをレパートリーの中心に据えて、録音も多い。やがて数十年、この音源とは疎遠になっておりました。これはPro-Ject Audio Systems(2019年)とやらLPからの音源、オーディオ関係は専門外なので自信はないけれど、CD音源に感じた高音のヒスは消え、高音は伸びないけれど全体にしっとりとして落ち着いた音質に仕上がりました。ウィーン・フィルのサウンドを堪能いたしました。

当時50歳代の壮年の気力に溢れて、元気いっぱいパワフルに躍動する「ドン・ファン」、ホルンのテーマは痺れるような音色、厚みのあるウィーン・フィルの響きと勢いに魅せられました。(16:57)

入念な詠嘆の描き込みたっぷり表現な「死と変容」。おそらく若い頃だったら、こんな思わせぶりな雰囲気は耐えられなかったことでしょう。オーケストラのパワフルな響き、劇的なティンパニに乗せて「死」との戦いは圧巻の雄弁、やがて弦による清涼な「浄化(変容)」に至って、ここも揺れ動いて、追い込んで洗練された緻密な表現!(23:43)

そしてSF映画に採用されて一躍名を挙げた「ツァラトゥストラ」。恥ずかしいけれど、この作品幾度聴いても「ようワカらん」のです。あまり云々考えんでも四管編成オルガンも入る壮麗なサウンドを堪能すればよいでしょうか。いろいろ聴いて正直「どれもそれなりに立派やなぁ」と感じ入るばかり、自分なりの嗜好表現を見いだせぬ作品。久々の拝聴はもちろん音揺れもなく、音質的にはつや消しにハデさもなく、奥行き低音も充分。ウィーン・フィルの色気ある優雅なサウンドを堪能いたしました。オーケストラを自在に操る〜というより、いつの間にか流れに乗せていくカラヤンの手腕はみごと。

Einleitung(導入部)ものものしいオルガンの低音はしっかり(1:42)/Von den Hinterweltlern(世界の背後を説く者について(3:36)/Von der grosen Sehnsucht(大いなる憧れについて)そうかぁ、この壮麗な弦の静かな旋律サウンドは「憧れ」だったのか(1:56)/Von den Freuden und Leidenschaften(喜びと情熱について)ティンパニのキレ、ホルンの豪快な響きは圧巻!(1:53)/Das Grablied(墓場の歌/2:22)/Von der Wissenschaftこの神妙な風情は学問への目覚め(学問について)(4:19)/Der Genesende(病より癒え行く者)ここに立派な冒頭再現(1:32-3:37)/Das Tanzlied(舞踏の歌)ゆったりとした浮き立つようなワルツと優雅なヴァイオリン・ソロ。やがて雄弁壮麗なクライマックスへ(741)/Nachtwandlerlied(夜の流離い人の歌)鐘?の響きはリアル。やがて沈静化して消えるようなフィナーレが・・・(4:40)

以下は別途CD音源より拝聴。高音をちょっぴり強調する代わりに、やや刺激的な音になっておりました。いずれも1960年の録音。

「7つのヴェールの踊り」急き込んだ始まりから、官能的な踊りへ。この辺りカラヤンのセクシー表現は一流です。そして圧巻の力技で押し切った感じ。(9:15)

「ティル・オイレンシュピーゲル」力技ならこちら!キレのある追い込み、ユーモラスな抑制と切迫、変幻自在な雄弁に痺れました。後半はもう金管まつり状態。(15:04)

2025年9月某日/●

隠居生活もやや馴染みつつある日々

数日前からそうだったのか、朝気付くと蝉の声が消えております。いつまでも暑くて夏は続いているようでも、寿命が伸びるわけじゃないですもんね。日本海側は前線があって雨模様とか、こちらなかなか降らない。

前夜女子バレーはなんとか勝たせたかった!そんな悔みに夢見はよろしくない。挙げ句、深夜右脚が攣って途中目覚めました。不快な気候が続くけれど、若干熱気も力を失ってきているような・・・朝一番ストレッチとYouTube鍛錬済ませて、ウォーキング兼ねて業務スーパーを目指しました。途中、こちらに転居以来空き家だった元・やきとり屋、一時ラーメン屋がオープンして数ヶ月閑古鳥状態から閉店、それから一年以上、再び別のラーメン屋がオープンしておりました。さて、どうなるか。悪い場所ってあるんですよね、この辺りラーメン激戦地ですし、駐車場もありません。一度味見したいもの。今朝の体重は65.7kg変わらず。

途中、心拍数が140-150-160-180!どんどん上がって、別に息苦しくも、なんともないけれど、ちょっと歩調を緩めました。買い物済ませて、帰り道は110-120程度、理由がよくわかりません。どこか悪いのか、健康診断の心電図には異常はありません。帰宅してTVerにてドラマ「19番目のカルテ」最終回拝見。逮捕された若手俳優の痕跡の消し方を確認したかった。それと最近珍しい、ヘンジンやスーパードクターが出現しない良心的な医療ドラマの最終回をしっかり堪能いたしました。

岐阜県岐南町議選(定数10)セクハラ辞任した前町長の小島英雄氏(75)が第2位当選。全投票の10%くらい支持があったんですね。世の中にはなかなか変わらんこともリアルに存在するのもありがち。後藤友紀町長ガンバレ!

Bartok 管弦楽のための協奏曲/弦楽のためのディヴェルティメント/スケルツォ(交響曲変ホ長調より/ジェルジ・レヘル/ブダペスト交響楽団/1970年)〜アンタル・ドラティ/ハンガリー国立管弦楽団(1969年)・・・この人「管弦楽のための協奏曲」を幾度も録音して1952年のモノラル(ミネアポリス交響楽団)1960年(ロンドン交響楽団)そしてコンセルトヘボウ(1983年)?これはHungaroton全集に含まれる音源、あまり知られた音源ではないかも。音質は派手さのない落ち着いたアナログ風味でした。Antal Dorati(1906-1988洪牙利→亜米利加)の統率に疑念はなく、洪牙利のオーケストラのサウンドに華やかさやキレは期待できないマイルド系、アンサンブルは整って各パートにあまり弱さを感じさせない。

Bartok 管弦楽のための協奏曲/弦楽のためのディヴェルティメント/スケルツォ(交響曲変ホ長調より/ジェルジ・レヘル/ブダペスト交響楽団/1970年)〜アンタル・ドラティ/ハンガリー国立管弦楽団(1969年)・・・この人「管弦楽のための協奏曲」を幾度も録音して1952年のモノラル(ミネアポリス交響楽団)1960年(ロンドン交響楽団)そしてコンセルトヘボウ(1983年)?これはHungaroton全集に含まれる音源、あまり知られた音源ではないかも。音質は派手さのない落ち着いたアナログ風味でした。Antal Dorati(1906-1988洪牙利→亜米利加)の統率に疑念はなく、洪牙利のオーケストラのサウンドに華やかさやキレは期待できないマイルド系、アンサンブルは整って各パートにあまり弱さを感じさせない。

管弦楽の協奏曲はBartokの一番人気、わかりやすい作品。全体に素直な、ややおとなしいバランス演奏でした。

「序章( Introduzione: Andante non troppo - Allegro vivace)」怪しい雄弁を強調しない、誠実にていねいな始まり。 (9:39)

「対の遊び(Giuoco delle coppie: Allegro scherzando)」 茫洋として軽妙、正確なリズムを刻んで、抑制されたユーモアを感じさせるところ。(6:34)

「悲歌(Elegia: Andante non troppo)」 あまり悲痛を強調せず、不気味な絶叫にならぬ「エレジー」はあくまで端正(ジミ)な表現でした。(6:42)

「中断された間奏曲(Intermezzo interrotto: Allegretto)」 シニカルなユーモアを感じさせるところ。Shostakovichの引用部分の弾けるような対比は見事な表現。(4:31)

「終曲(Finale: Pesante - Presto)」 冒頭の細い弦のパッセージはやや手探りから、テンポも無用に急がない。メリハリはしっかりとした統率だけど、締め括りにはややパワー不足を感じました。(9:25)

弦楽のためのディヴェルティメント初演は1940年(パウル・ザッハー)。カッコ良いハードな合奏協奏曲風。アンサンブルはかっちりとして、ハンガリー国立管弦楽団の弦は少々散漫な印象でした。

「Allegro non troppo」泥臭いリズムを刻んで推進力を感じさせるところ。(9:38)

「Molto adagio」陶酔する妖しい「夜曲」後半狂気がせり上がっていく迫力も聴きどころ。(9:19)

「Allegro assai」バロック風にわかりやすい、民族的な旋律がリズミカルに歌います。(7:30)

「Scherzo」は初耳。1902年、未完成作品なんだとか。Gyorgy Lehel(1926ー1989洪牙利)担当。明るく平易にリズミカル、ユーモラスにのんびりとした風情でした。(10:12)

Mahler 交響曲第9番ニ長調〜ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ウィーン交響楽団(1953年)・・・ロンドン交響楽団との1966年ライヴは見事なものでした。同時期のウィーン交響楽団との演奏ならヘルマン・シェルヘンの異様な熱気と快速を思い出したもの。

Mahler 交響曲第9番ニ長調〜ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ウィーン交響楽団(1953年)・・・ロンドン交響楽団との1966年ライヴは見事なものでした。同時期のウィーン交響楽団との演奏ならヘルマン・シェルヘンの異様な熱気と快速を思い出したもの。

Jascha Horenstein(1898ー1973烏克蘭→亜米利加)55歳の記録は想像(記憶?)より音質状態はまずまず。腰青据えて落ち着いて急がず、じっくり歌う風情も素晴らしい。懐古趣味や資料的価値に留まらぬ、21世紀に現役の記録。詠嘆に巨魁な交響曲は高い完成度、人生の深淵を覗かせる魂の名曲を久々に堪能いたしました。

第1楽章「Andante comodo」「大地の歌」の風情そのままにオリエンタルな旋律は穏健に、懐かしい始まり。テンポはあまり急がず、オーケストラはあまり器用ではなくて、金管の鳴りもいまいちな感じだけれど、怪しくも堂々たる貫禄と緊張感はしっかり。(29:12)