Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調 「悲愴」

(ジョン・バルビローリ/ハレ管弦楽団)

Tchaikovsky

Tchaikovsky

交響曲第6番ロ短調 「悲愴」

ジョン・バルビローリ/ハレ管弦楽団

Disky Communications BX704062 1958年録音

John Barbirolli(1899ー1970年英国)も亡くなってもう半世紀以上経ってしまいました。懐かしいなぁ、20世紀中に拝聴して以来の再聴。パブリック・ドメインだからいつでも聴ける〜油断しているうちに時は流れました。たしか英Pye録音、この時期にして音質はまずまず良好でした。濃密に憂愁な旋律溢れる浪漫の名曲は三管編成、終楽章に登場するタムタムが任意だったとは知りませんでした。彼(か)の不気味な一撃は必須と思う。

第1楽章「Adagio - Allegro non troppo - Andante〜」絶望的な始まりはウェットな雰囲気満載、やがてやや軽量だけれど決然としてキレのあるフレージング、金管も頑張ってハレ管はかなり好調でした。(18:12)

第2楽章「Allegro con grazia」は4分の5拍子という不安定な、そして甘いワルツ。心持ち速めのテンポにさらりとして流麗でした。(7:31)

第3楽章「Allegro molto vivace」スケルツォは元気のよろしい行進曲。ここは力みを感じさせぬバランス演奏には熱気を感じさせます。金管は精一杯の爆発を見せて、打楽器の活躍(低音)も際立ちました。(9:28)

第4楽章「Finale. Adagio lamentoso - Andante - Andante non tanto」は消えゆくように絶望的な終楽章。詠嘆の始まりは中庸な力感とテンポスケールはあまり大きくない。圧倒的な爆発を感じさせるにはオーケストラにはちょっとパワーが足りないかも。タムタムは存在感があって、まさに”終末の警告”風でしょう。(9:26) (2025年7月26日)

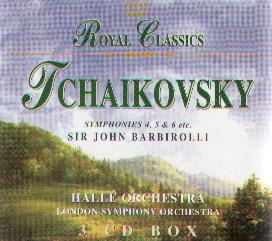

Tchaikovsky 交響曲第4番ヘ短調/交響曲第5番ホ短調/

交響曲第6番ロ短調 「悲愴」

(ジョン・バルビローリ/ハレ管弦楽団)

Tchaikovsky Tchaikovsky

交響曲第4番ヘ短調 作品36(1957年)

幻想序曲「ロメオとジュリエット」(1969年)

BX704042

交響曲第5番ホ短調 作品36(1959年)

弦楽セレナード ハ長調(1964年)*ロンドン交響楽団

BX704052

交響曲第6番ロ短調 作品74「悲愴」

スラヴ行進曲作品31(1958年)

アンダンテ・カンタービレ(1957年)

BX704062

以上ジョン・バルビローリ/ハレ管弦楽団

Disky Communications HR704032 3枚で2,090円にて購入(1999年)

50年代後半のバルビローリは、ハレ管と意欲的な録音を続けていました。イギリスでは今なお人気が高く、CD復刻が続いております。日本では、むしろ亡くなってからのほうが人気が出たくらい。(ワタシも。世代的にしかたがないが)1950年代はおそらく旧PYE音源、60年代はEMIの録音のはず。

2000年は、なぜかTchaikovskyを聴く機会が多く、ワタシの「チャイコ・アレルギー」もだいぶ治ってきました。(サンクトペテルブルグ響のナマを聴いたせいもある)

第4番は、録音の水準が少々落ちます。「運命の主題」では金管が活躍するので、ハレ管はよく鳴っているほうと思います。でも、強奏で音が濁るのはツラい。(うるさく感じる)アンサンブルとしてはやや怪しげでしょうか。金管もピタリとは合わないし、スケルツォにおけるピツィカートも少々乱れ気味。フィナーレは爆発と静かな部分の対比が極端で、熱演、迫力充分。

「ロメ・ジュリ」は最晩年の演奏。音の状態は期待したほどではなくて、鮮度を欠きます。この曲を楽しく聴かせるには特別なマジックが必要みたいで、なかなかわかりにくい曲なんです。前半、なんやらグズグズしてますが、後半でようやく盛り上がりが感じられました。が、全体として絶好調とは言い難い。

第5番の冒頭、テンポ遅く始まります。音の状態は良好で、繊細な雰囲気は良く出ています。主部へ追い込んでいく上手さとオーケストラの響きの充実ぶり。ピタリと合ったアンサンブル。呼吸をしているような、ていねいな歌。引きずるような旋律と、テンポの揺れも決まっています。

ワルツの甘い響き。フィナーレは、噛みしめるようにじっくりとした横流れのリズム。劇的な緊張感で集中させる手法とは異なりますが、じょじょに熱く盛り上がるフィナーレ。ハレ管は好調です。(少々腰は軽いが。このオーケストラ出来不出来が激しいのか?)3曲の中では一番の出来でしょう。数ある名演奏の中でも、存在を主張できる一枚。

名曲「弦楽セレナード」。(これのみロンドン交響楽団)録音の問題もあるが、オーケストラの響きが厚く、重いことに気付きます。いかにもバルビローリらしい水分の多い表現。遅めのテンポで、懐の深い、引きずるような、うねるような旋律の流れ。これは個性ある演奏でしょう。(音質はややもやつくが、まぁまぁでしょう)

「悲愴」における、繊細な木管楽器の歌。抑えて密やかな語るような表現。曲調から想像して、もっと芝居っけたっぷりな表現を期待したのですが、ずいぶんおとなしい。第2楽章もさらりと流して、さっぱりとした味わい。第3楽章も知的な抑制が利いていて、爆発はしません。最終楽章における弦の「泣き」の上手さ。そしてやすらぎ。上品で静かな演奏に仕上がっていて印象的です。録音はかなり鮮明。

「スラヴ行進曲」は期待通りの、ズルズルとした引きずるようなリズム感が最高。そうとう盛り上がります。(音質良好)「アンダンテ・カンタービレ」は「よくぞこんな録音を残しておいてくれた」とファンの涙を絞る、バルビローリからのアンコールでしょう。そっと耳元で囁くような、夢のような一瞬です。 (2000年12月30日再聴。改訂)第4番、「ロメ・ジュリ」を除けばこれはお薦めのセットです。(音質はあまり芳しくない)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|