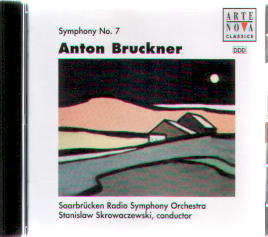

Bruckner 交響曲第7番ホ長調

(スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ/

ザールブリュッケン放送交響楽団)

Bruckner

Bruckner

交響曲第7番ホ長調(ノヴァーク版)

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ/ザールブリュッケン放送交響楽団

ARTE NOVA 74321277712 1991年ザールブリュッケン・コングレスホールにて録音

24年ぶりの再聴。当時、CD発売を愉しみに買い足していった記憶もありました。HDDを一個お釈迦にして貴重なファイル消失もなにかの巡り合わせ、気分も新たに順繰りに昔馴染みの音源を再入手・再聴しております。Stanislaw Skrowaczewski(1923ー2017波蘭)はザールブリュッケン放送交響楽団とBruckner交響曲11曲を録音して全集を完成させておりました。(現在の発売レーベルはOEHMS Classics)この第7番は全曲中屈指の美しい旋律、穏健に明るい風情に溢れた名曲、大好きな作品。久々の拝聴は記憶通り中庸のテンポ、新たな感銘をしっかり受け止めた感慨もありました。ややオフ・マイク?芯の定まらぬ音質でしょうか。

第1楽章「Allegro moderato」穏健優雅、夢見るようなな第1主題がチェロに始まって、ザールブリュッケンのオーケストラはムキムキ・ごりごりの筋肉質サウンドに非ず、木管による第2主題、悠々とした第3主題も粛々として、知的クールに落ち着いたアンサンブル。金管は充分な力感と思うけれど、煽ったり走ったり激昂したり、そんな風情とは無縁、イン・テンポを基調に淡彩な静謐と清廉が際立つ表現が続きます。Brucknerに豪快な迫力と厚み、爆発を求める方には、やや物足りない先の細さと響きの薄さを感じさせるかも。(21:58)

第2楽章「Adagio,Sehr feierlich und sehr langsam」ここがBrucknerすべての作品中もっとも美しく、感極まる全曲中の白眉。鬱蒼と荘厳な主題が静かに始まって、弦が情感豊かに歌います。ここも官能的に非ず力みなくむしろ淡彩、清潔な風情なのはオーケストラの個性でしょうか、デリケートにていねいに歌って転調が続きました。弦の歌と木管金管のバランスもよろしく、中庸のテンポに表情付けは入念だけど、大仰な詠嘆とは無縁の微妙なテンポ、情感の揺れが淡々と表現されます。そして精神は徐々に高揚して金管は高らかに叫んでもそれは色濃い絶叫に非ず、それを不足と感じられる方もいることでしょう。クライマックスには打楽器が入り、それもあまり際立たない、大騒ぎしない。ラスト、ワグナー・チューバ4本の荘厳な合奏、消えゆくような弦と高い空の浮遊するフルートは感動的。(24:55)

第3楽章「Scherzo,Sehr Schnell」Brucknerのキモはスケルツォ。野性的にスウィングするリズム、咆哮する金管、ここも知的抑制が感じられる表現だけど、前楽章との対比は充分に効果的でしょう。アンサンブルはぴたりと縦線が合って、推進力は充分、それでも金管はギラギラしないのはパワー不足?いえ、個性なんでしょう。中間部は牧歌的に爽やか、ノンビリとした風情、このバランス感覚には充分納得できました。官能とは遠い表現だから、好悪を分かつかも。(9:50)

第4楽章「Finale: Bewegt, doch nicht schnell」ここは意外とまとめにくいところ。他の交響曲に於ける切迫して悲劇的なフィナーレに比べると、ここはずいぶんと優しい風情に充ちておりました。金管の饗宴は充分豪華に響いて、スクロヴァチェフスキの統率はラスト迄みごとなもの。テンポはちょっぴり動いても粘着質に非ず、タメを作らぬすっきりとした旋律の歌わせ方。大仰な煽りや疾走を嫌う自分にはかなり好みの演奏でした。(12:02) (2024年8月24日)

●

スクロヴァチェフスキのBrucknerはARTE NOVAの白眉。NAXOSのティントナーもかなり売れたとのことですが、こちらも一時どこのレコード屋さんへ行っても流れてましたね。日本のリスナーの目利きは高い、さすが。若杉の第2・9番があるから全集にはならないか、と思っていたら、無事全集録音となったらしい。おそらくこの録音が一番最初のもののはず。

じつはここのところ、ヨッフム/ドレスデンの全集を買ったのを機会に、第7番ばかり集中して聴いていました。「Brucknerはオーケストラで決まる」とつくづく思ったところで、もういちどスクロヴァチェフスキを聴きたくなりました。なにせザールブリュッケン放響でしょ。ワタシはネーム・バリューは気にしないが、このオーケストラが深く重心の低い音である、とのウワサも聞かない。そこをスクロヴァ爺さんがどう料理したのか再確認。

数年前に聴いた感想では「アンサンブルは驚異的。オーケストラの自発性は足りなくて、やや線が細い。美しいBruckner」。(あたりまえだけれど)良いとこ突いてます。スクロヴァチェフスキは、かつてマーキュリーやVOXで立派な仕事をしていて、どれもアンサンブルの水準が高く、透明。レパートリーも広くて、ラヴェルやストラヴィンスキーの繊細な響きも凄かった。ハレ管時代の録音はほとんど聴いていないのですが、ブラームスとか、Brucknerの4番でしたか、ボチボチ話題になっていましたね。超一流のオーケストラとの録音が少ないことにも好感が持てます。

で、結論的に、かつて聴き取ったものと変わらず。

大時代的な、茫洋、かつ大仰な表現とは無縁な、クールで集中力あるBruckner。オーケストラは、ドレスデンとかコンセルトヘボウのような「ハッ」とするような音は期待できません。但し、アンサンブルのテンションは素晴らしい。細部にまで指揮者の意志が徹底しているようで、明快、クリア、透明、どんな旋律も流さない、ていねいに、きちんと、心を込めて表現されます。威圧するようなスケール感ではないが、小さくまとまった演奏ではない。

ここまでのアンサンブルだと文句なしですが、オーケストラは少々線が細いでしょうか。Brucknerは余裕を持った金管の全奏とか、気の遠くなるようなホルンの魅力的な(割れた)音色を聴きたいもの。最終楽章では、その辺の不足が少々気になります。それでも「アダージョ」は息詰まる、緊張感溢れ、慈しむような美しさに不足はない。(盛大な打楽器が入っているからノヴァーク版でしょうか)

Brucknerのキモ〜スケルツォは、豪快さより、きっちりとしたリズム感が印象的で、これも従来のイメージとずいぶんと異なります。

ま、クナッパーツブッシュや、フルトヴェングラーなんかの超個性的な演奏も好き。やはり時代の音なんでしょうか、ずっとスッキリしていて「スクロヴァチェフスキは面白味のない演奏」と思う人もいるでしょう。力のあるオーケストラが、存分に自発性と妙技性を発揮する世界とは違っていて、やや人工的な印象はあります。しかし、どんなオーケストラとでも完璧な、室内楽のようなアンサンブルを実現するのは、師匠であるセル譲りの実力か。

ヨッフムと比較するとわかりやすいのですが、この演奏は神経質です。それを嫌う人もいるでしょう。Brucknerの魅力は、一種おおらかで開放的な響きもポイントですから、聴き疲れするかも。こういったスリム系で完成度の高い演奏が出現するのも、時代の証言なのでしょう。全68分45秒。優秀録音。ティントナーもちゃんと聴かなくちゃ。 (2000年10月22日更新)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|