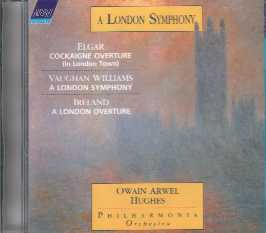

Vaughan Williams 「ロンドン交響曲」

(オウェイン・アーウェル・ヒューズ/フィルハーモニア管弦楽団)

Ireland

ロンドン序曲

Vaughan Williams

交響曲第2番「ロンドン交響曲」

オウェイン・アーウェル・ヒューズ/フィルハーモニア管弦楽団

(+Elgar「コケイン」)

ASV CDDCA 634 1988年録音 $4.99(?)

オウェイン・アーウェル・ヒューズ(1943年〜ウェールズの指揮者)は、日本では他多くの英国系指揮者同様、知名度も人気も低いでしょう。ネットで検索を掛けるとけっこう録音はあるんだけれど、おそらくは来日もしていないのでは?このCDは久々の再聴、ということでもなくて、棚中より取り出す機会は多いんです。でも、(自らの、かつての)コメントは素っ気ないなぁ。

カルヴァーハウスの極上名録音でして、豊かな残響、清涼なる会場空気や奥行きがはっきり感じられます。”茫洋として、全体像がつかみにくい演奏かも”、”保守的というか、ずいぶんとおとなしく、そして美しい”とは6年前の感想だけれど、まさにその通り。なんかすっかりこの作品はお気に入りになっちゃいました。(「音楽日誌」より)

Ireland(1879〜1962) の「ロンドン序曲」は、Elgar「コケイン」序曲に負けぬ、いや凌駕する魅力を備えた、ウキウキと楽しい旋律+リズム連続作品です。冒頭の小太鼓入りから残響豊かな会場奥行きを感じさせてドキドキもの。フィルハーモニア管弦楽団は絶好調の艶のある響き+低音の迫力(これはおそらく録音の威力)も充分。

「ロンドン交響曲」との出会いは、このヒューズ盤でして、以下のコメント↓はいかにも”初心者然”としたコメントであります。英国音楽がジミというのは、その通りでして、おそらくは女性にも依然人気は出ていないでしょう。なんども繰り返し、いろいろ聴くウチにじわじわ滋味が理解できるように・・・先日、ヴァーノン・ハンドリーの清潔明快な表現に感心したばかりだけれど、こちらけっこう艶も色気もあって、細部まで磨き上げて陰影豊か、かつ雄弁に、別な魅力たっぷりありました。

ビッグ・ベンの静謐な響きから始まる第1楽章は、快活で厚みのあるサウンドに加速、加熱されスケールも奥行きも大きい。第2楽章「レント」の雄大なる歌は特筆すべき説得力であって、揺れ動く詠嘆が部屋いっぱいに広がります。おそらく、この楽章が全曲中の白眉。フィルハーモニア管弦楽団の弦が絶好調です。

なんやら、やたら雰囲気たっぷりの「スケルツォ」〜ちょっとセクシーな囁きであり、打楽器の低音がハラに響いて素晴らしい効果。第4楽章フィナーレは「レント」を上回る悲痛な、黄昏の詠嘆で開始されます。ハンドリーの表現もわかりやすかったが、甲乙付けがたい個性の対比ですね。やや濃厚であり、浪漫の方向に振って、バルビローリほどの”引きずり”はないんです。フィルハーモニア管弦楽団のアンサンブルは充実しきって、極端な強弱の対比も効果的。(これも録音技術の成果でしょうか)

先日、この人のDeliusを入手したが、”少々マッチョ”なんですね。基本、独墺系濃厚規律構成頑迷系ではないんだけれど、淡彩矜持を旨とする英国系(この人はウェールズ)としては、肉付きの良いサウンドだと思います。いずれ日本ではさっぱり人気が出ない(演奏会でもまず演目として見掛けない/きっとお客は呼べない)Vaughan Williamsだけれど、この演奏だったらもう少し聴き手の幅を広げて下さるかも。録音最高。 (2008年10月24日)

かなり以前に購入したCDで、「コケイン」は小さいCDのおまけ。(ダブったので誰かにあげました)ワタシにとっては伝説の指揮者ヘンリー・ウッド/クイーンズホール管による「ロンドン交響曲」(1936年 History 204555-308)の説得力に驚きまして、そういえば、と棚から探し出したCDでした。ま、いつまでも古くさい録音をありがたがるのもナンですから。比べてみたら、ほとんど違う曲の印象でした。

オリジナルの1914年初演版は第一次世界大戦の混乱の中で紛失、現在出版されているのは1934年版でパート譜から再構成されたものらしい。(いわゆる改訂版)でも、このCDがなにを使っているのかは不明〜というか、楽譜のことはさっぱりわからん。ま、きっとオリジナル版ならそう明記するだろうから、そうじゃないんでしょう。

イギリス音楽、となにもかも一緒くたにしちゃいけないが、いずれ、熱狂的とか怒濤の迫力方面ではなくて、諄々と説得味わい方向の音楽でしょう。甘さにも辛さにも少々欠けるから、若い人や女性には人気はないかも知れません。Brahms は良くも悪くも存在感のありすぎる老人音楽だけれど、こちらはいくぶん控え目で滋味もあり、地味でもあります。

まず(ワタシにしては珍しく)音質から。細部まで繊細で、自然〜極上です。録音上のデフォルメをしていないようで、静かな部分は本当に遠くからつぶやくように、ほのかに聞こえてくるんです。これは、ワタシの安物オーディオより高級品で聴いた方が底力が発揮できるのかも。静かな音楽を心やすらかに楽しんでいるようで、気持ちがよろしい。

ヒューズはイギリスの中堅どころだけれど、穏健正統派の指揮ぶりで、濃厚さや特異な個性を出す方ではありません。しかしフレージングは明快。とことんていねいに、しっとりと慈しむように表現されているが、バルビローリのある種濃厚な歌心とは無縁で、どこまでも淡彩なんです。聴き手にとっては茫洋として、全体像がつかみにくい演奏かも知れません。

戦前のウッド盤は主張が明快で、しかも線が太い。第一楽章(または終楽章)のハープ(ピアノに聞こえる)が、時計台の時報の鐘を表現しているのがわかるけれど、こちらはほんのかすかに〜よほど気を付けないとそうは聞こえない。「スケルツォ」は紳士淑女の上品な躍動のような魅力ある楽章だけれど、爽やかで霞のかかった青空のよう。ウッド盤はもっと速いテンポでグイグイと勢いがあります。ヒューズのほうが保守的というか、ずいぶんとおとなしく、そして美しい。

フィルハーモニ管のアンサンブルは極上で、好調です。爽やかで、厚ぼったくなり過ぎないところがなんとも好ましい。アイアランドは知名度は少々落ちるが、この人の作品は、どれも旋律が素敵で「ロンドン序曲」も例外ではありません。冒頭の小太鼓の距離感はハッとするほど新鮮。ウキウキとした楽しげな曲なんです。名曲「コケイン」もオーケストラの輝かしさを堪能できる立派な演奏でした。(2002年4月4日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|