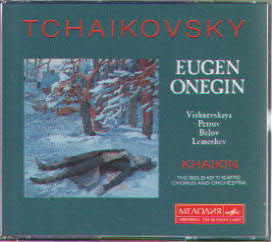

Tchaikovsky 歌劇「エフゲニー・オネーギン」

(ボリス・ハイキン/ボリショイ歌劇場管弦楽団/合唱団/

エフゲニー・ベロフ(br)/ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(s))

Tchaikovsky

Tchaikovsky

歌劇「エフゲニー・オネーギン」

ボリス・ハイキン/ボリショイ歌劇場管弦楽団/合唱団

エフゲニー・ベロフ((br) オネーギン)/ガリーナ・ヴィシネフスカヤ((s)タチヤナ)/セルゲイ・レメシェフ((t) レンスキー)/イワン・ペトロフ((b) グレーミン)/ラリーサ・アフデーエワ((ms) オリガ)

メロディア 74321170902(MEL CD 10 00652) 1955年モノラル録音の疑似ステレオ化 2枚組1,700円で購入

2000年、恥ずかしながらようやく粗筋を読みましたよ。な〜るほどね。真の主人公は「オネーギン」じゃなくて「タチヤナ」なんですね。若い頃にいい気になって女性を大切にしないから、年齢いってから後悔しても遅い・・・、なんてワタシの著しく大省略した、いい加減な主題解説を真に受けないように。

そういえばこのところ新しい録音が出ていないようですね。ロシアのほうでは、なかなか新しいオペラの録音はできないのかな。(ゲルギエフ率いるマリンスキー劇場は頑張っている)この曲、たしかLP時代は3枚分の140分。CDはありがたい。

Tchaikovskyの交響曲とか、バレエ音楽とか、誰でも知っていますよね。気恥ずかしくなるほどの哀愁と甘さ。このオペラもそうなんですよ。歌詞はちっともわからないけれど、若きタチヤナがオネーギンに恋いこがれている(らしい)雰囲気は、いかにも切ない旋律で表現されています。(と、わかったようなことを言う。ロシア語なんて知らねいやい!)

ホルンがねぇ、ビロビロのヴィヴラートがかかった「ロシアン・ホルン」で、これにハマるとさぁたいへん。トロリととかされてしまうような濃厚なチェロ、強烈な金管。オーケストラは、いかにもロシア・ロシアしていて素敵。ボリス・ハイキンは1978年に亡くなっていて、オペラ畑の人だったので日本ではあまり知られていなかったはず。旧い録音ですが、ロシアの録音は良かった試しがないと思っていたら、これはずいぶんと聴きやすい音だし、オリジナルとみまがうばかりの広がりも感じます。

歌い手のことはことはわからないけれど、ヴィシネフスカヤってロストロポーヴィチの奥さんでしたよね。昔の写真でしか知らないけれど、なかなか美人でした。イタリア系の明るい声質じゃなくて、陰りのあるような味わいある歌。あらぬ嫉妬からオネーギンと決闘したあげく、死んでしまう役のレメシェフ(レンスキー)も、ちょっと色男っぽい声がいい感じです。

オペラ方面には暗いワタシですが、どこも旋律がわかりやすくて、ま、歌詞の意味は理解できなくてもCD2枚分飽きることはありません。第2幕冒頭の合唱付きワルツ(きっと舞踏会の風景でしょう)も(交響曲にワルツが出てくるでしょう、あんな感じ)ウィンナ・ワルツとはもちろん違う味わいの「湿っぽさ」みたいなものを感じます。

第3幕の「ポロネーズ」は、独立して演奏されることもある有名な曲。ドリーブの「コッペリア」によく似ている。で、ラストは友人レンスキーを決闘で殺してしまったあげく、放浪の旅から戻ってみるとタチアーナは美しき人妻になっていた、という設定。だいたい男は「人妻」という状況設定に弱いようで、かつて冷たくあしらったオネーギンがいまさら言い寄っても遅い。

タチヤナにふられて終わり、という幕切れですが、果たして人妻の本音や如何。「若い頃ふられた腹いせ」なのか「本音では心惹かれた」のか、「いまはお金持ちと結婚して良かった」ということなのか、旋律とカンだけではわかりません。

CD1(68:00)

第1幕/第1場

序奏。デュエットとカルテット(7:04)農民の合唱と踊り(4:40)オルガのアリア(3:21)ラリーナのシーン(2:55)カルテット(3:23)レンスキーのアリオーソ(5:38)最後のシーン(2:39)

第2場

導入と乳母とのシーン(7:56)タチアナの手紙の場面(12:52)デュエット(6:04)

第3場

少女合唱団(3:04)オネーギンのアリア(8:17)

CD2(72:02)

第2幕/第1場

ラリンス劇場での舞踏会。休憩、ワルツ、舞台、合唱(7:37)トライクの連句(6:19)マズルカ(4:35)最後のシーン(5:02)

第2場

序奏。レンスキーのアリア(9:38)決闘(5:35)

第三幕/第1場

ポロネーズ(4:25)アリア・グレミナ(11:53)オネーギンのアリオーソ(3:49)最後のシーン(13:06)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|