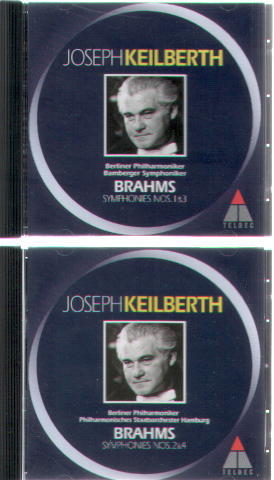

Brahms 交響曲全集(ヨゼフ・カイルベルト)

交響曲第1番ハ短調 作品68

交響曲第2番ニ長調 作品73 ヨゼフ・カイルベルト

TELDEC 各1,000円 1950年代中盤〜60年代初頭にかけての録音

2002年に「録音」絡みで一筆啓上したけれどご批判もいただいたので、再度再度聴いてみることにしました。第2番は1962年2月5-6日録音とのこと。以下は、数年前にしては良いところを突いていると自分で思うし、一方で「Brahms に何を求めていたのか」と不思議に思う文章でもあります。 Y氏の指摘によると、「LPもCDも音的にはそう変わらない」とのこと。強奏における甚だしい音の濁りはLP時代と変わらないのかな。それにしても第2番におけるベルリン・フィルが抜群に上手い。「上手さ」が上滑りしないで、ややガンコさを残していて極上に深いんです。カイルベルトは流麗さとは縁遠い存在だし、納得のBrahms SOUNDか?でも、強奏時の音の悪さはやはり気になる。 第1番は、冷静に聴けば「モノラルとして出色の音質」でしょうか。「全体に地味でおカタい。窮屈で余裕を感じない」なんて、生意気言っておりましたが、第1番はもともとそんな曲かも知れません。でも、最近(遅ればせながら)トスカニーニ/NBC交響楽団を聴いたら、その歌うようなのびのびとした世界にすっかり魅せられて〜そんなのと比べると「地味でおカタい」というのも、あながち外れていないかも。 第3番は、広がりのあるステレオ・サウンドが嬉しいけれど、弦が美しくない。フレージングがぎこちない。カイルベルトの個性かも知れないし、オーケストラの技術的な問題かも知れません。期待の第3楽章は「可もなし、不可もなし」といったところでしょうか。美しくないワケじゃないが、痺れるような〜という世界でもない。でも、これぞBrahms 、と感じる人がいても不思議じゃない。颯爽としない無骨なBrahms 。 第4番はハンブルク国立フィルが頑張っていると思います。鳴らないし、パッとしないオーケストラの響きだけれど、柔らかさがあるし、一種茫洋とした霧のような雰囲気もある。それが曲に合っているんです。バンベルク響との演奏より、ずっと余裕を感じさせてこれは「美しい演奏」と呼んで差し支えないでしょう。カイルベルトなりの、ちょっと生真面目な歌心もあります。 Brahms の交響曲は名曲だし、それなりに聴く機会も多いが、正直やや苦手です。それに、自分の嗜好や世界がどんどん変わってしまうこともある。LP時代まだ若くて血気盛んな頃・息子がまだ赤ちゃんで生活がバタバタしていた頃、その時はカイルベルトに感動してたはず。

もっと録音状態がよろしいもの〜とは言わないけれど、すっきして見通しの良い演奏が欲しいのかも知れません。上手いものを食い過ぎて、歯応えのあるものは苦手になってしまったのか。この2枚は、どうもざわついた印象がつきまとって、それは自分の心の問題なのでしょう。 1997年に一斉に復活して、ほとんど買いそこねたカイルベルトのシリーズから。職場の近所の(しょうもない)レコード屋さんに売れ残ってまして、3枚ほど手に入れました。LP時代もまったく同じ組み合わせ、価格で所有していて、懐かしさいっぱい。Brahms の交響曲全集って、「LP4枚組、堂々豪華布張BOX入り!(不朽の名演!の黄金色したオビ付)」のようなイメージだったのが、いまや2,000円くらいでも簡単に手に入ってしまう。なんとなく、ありがたみが薄れたような・・・ てなことを口走ると「廉価盤CD推進協会(RSS)」から除名されかねない(ウソ!)・・・・・閑話休題。 1999年の6・7月に買ったCDはほとんど外していて、どうも調子悪。このCDも「LP時代の感動よ、もう一度」と期待したのですが、どうもいけない。Brucknerは良かったんですけどね。音が悪い、響きが地味すぎ、アンサンブルもイマイチ、なんか不機嫌・・・・と好きになれない。楽しめない。これは聴き手であるワタシのスランプでしょうか。カイルベルトのファンの方はたくさんいらっしゃるでしょうから、ワタシへの叱責、激励、批判、助言をお待ちしております。 まず第1番。モノラル録音とは知りませんでした。第1楽章提示部が繰り返されていないと損をしたような気分になります。もちろん後のカラヤン時代の音色とはずいぶん違っていて、たとえば、あの鼻声の透明なオーボエ(コッホ〜シェレンベルガー)は聴けなくて、フルートは可憐で色っぽいツェラーではなく、ニコレでしょうか。厳しくも禁欲的な音色。 カイルベルトの趣味なんでしょうが、全体に地味でおカタい。窮屈で余裕を感じない演奏。・・・・と思うのは自分のスランプ? 第3番はカイルベルト縁(ゆかり)のバンベルク響、しかもステレオ録音。地味で渋い魅力溢れるBrahms を期待させます。ところが、どうもオーケストラが上手くない。弦楽器のアンサンブルに集中力を欠く。もしかしてベルリン・フィルと並べて比較してしまうからでしょうか。(いやぁ、そんなことないよな、ローカル・オーケストラ大好き人間だから) ところどころ「!」とうところもあって、ホルンやオーボエの音色なんて、味わいがあって悪くないとは思うけれど、どうも聴いていて、洗練されない響きに集中しきれないのは・・・スランプ? このなかでは第2番が一番楽しめました。さすが、弦も管も細かいニュアンスに満ちて、厚みのある迫力も一流のオーケストラの技。とくにチェロの切々とした歌、木管群の朗々とした上手さは納得です。ティンパニの決まりかたも流石。 この曲、最終楽章の怒涛の勢いに注目します。(カルロス・クライバーのFM放送で聴いた演奏で開眼)なんかカイルベルト爺さんも、いつになく張り切って熱気があっていい感じ。重すぎず、派手すぎず、地味すぎず、力感があって、これはオーケストラの力だなぁ・・・なんて思うのはスランプ? Brucknerでは力演だったハンブルク国立フィル(国立管弦楽団・・・・というウソ表記はやめて欲しい)による第4番。 もともとパッとしないオーケストラっぽいけれど、カイルベルトとは相性が良いみたいで、「泣き」の入った節回しが決まっています。ベルリン・フィルのあとに引き続き聴くと、アンサンブルはやや散漫か?とも感じるけれど、なかなかスケールもあって決まった演奏。 木管の音色なんて、奥行きが足りないんですが、ていねいに一生懸命吹いている感じは理解できて、けっこう心打ちます。金管の迫力もいまひとつ、弦も薄い(チェロとホルンはブラームスのキモだから)。でも、このオーケストラって、なんとなく好きです。第2楽章は、抜いた音にオーケストラの余裕が感じられず、にぎにぎしい第3楽章はリズムの躍動感イマイチ。最終楽章の木管も、金管も地味過ぎで迫力不足・・・・・なんて思うのはスランプ? (1999年更新)

【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |