|

(ジャン・フルニエ(v)/アントニ・ヤニグロ(vc)/パウル・バドゥラ・スコダ(p))

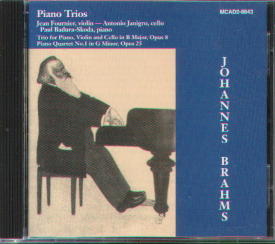

ピアノ三重奏曲ロ長調 作品8 ジャン・フルニエ(v)/アントニオ・ヤニグロ(vc)/パウル・バドゥラ・スコダ(p) ピアノ四重奏曲第1番ト短調 作品25 イエルク・デムス(p)/バリリ弦楽四重奏団 MCA MCAD2-9843 1950年代前半の録音? 2枚組1,950円で購入したウチの一枚 彷徨える音源「Westminster」原盤。1990年代の前半に購入したCDだけれど、もしかしたらピアノ・トリオのほうが珍しい存在になるかも知れません。チェロのプリンス・ピエールの弟ジャンと、後に指揮者として活躍する往年の名手ヤニグロ、当時「ウィーンの三羽烏」と讃えられたバドゥラ・スコダによる、イキイキと、しかもとことん優しい歌い口の演奏です。当然モノラルだけれど、出色の音質。極上。 第一楽章は、例の如しの諄々たる、暖かい説得力を持った旋律が歌い出します。時に威圧感と、どうしようもない重苦しさに悩ましい髭のBrahms も、ここでは憧れに充々て青春なのかな。21歳の作品ですもんね。ちょっと寡黙で気むずかしいけど、夢、不安(嗚呼、今となってはなんと羨ましい青年の痛みよ)が、そろりと表現されてお気に入りの一瞬でした。 この3人ね、やたらとホンワカ甘い雰囲気なんですよ。技巧の雄弁な切れ味とか、緊張感バリバリの集中力アンサンブルとか、そういうのとは無縁でしょ。緩いわけじゃないですよ。第3楽章「アダージョ」の息も絶え絶えのトツトツとしたピアノに、ヴァイオリンとチェロがそっと(そ〜っと)囁くんです。正直、ジャンのヴァイオリンは少々線が細いかも。 このアンサンブルは、恋人同士が頬を寄せて囁き合うような、繊細な味わい有。終楽章の高揚も、徐々に激高して歓びをたしかめているような、そんな優しさが溢れます。アンサンブルの要はヤニグロのチェロかな?Brahms のキモって、管弦楽でもチェロとホルンですもんね。ピアノの細かいニュアンスも筆舌に尽くしがたいもの。

有名なるピアノ四重奏曲ト短調は、28歳の作品〜これ現代なら青年といってもよろしいけれど、かなり老成した作品に仕上がっております。いや、演奏の質も違うのかな。先のトリオは甘やかな雰囲気に溢れていたけど、こちら、デムスもバリリも端正でした。 正直、晩年のデムスは技巧の衰えにはかなり失望して、この時期、まだ自然体の表現に好感が持てました。飾りやクセの少ない、真っ当な表現。ちょっと生真面目で、それでもウィーン風?表情に優しさが感じられます。バリリ弦楽四重奏団のアンサンブルは、やはり先のトリオとは風情が違って息もぴったり。 サウンドに芯があって、鋭くはないけれど、常設アンサンブルとしての色や個性ががちゃんと感じられました。第2楽章「インテルメッツォ」冒頭の、微妙に震える弦は極上の戦慄き。名手の集まりではあるけど、あくまでアンサンブルとしての色が表現されます。(ここが先のトリオと異なる)デムスは、バドゥラ・スコダほど表現の工夫はないようにみえて、淡々として作為のなさはけっして悪くない。 作品がね、第3楽章「アンダンテ」のように憧憬に充ちた懐かしいところもあるけれど、全体としてやや暗くて、最終楽章などジプシー風のリズムが激しいでしょ。バリバリ演奏する手もあるんだろうな。でも、なんやらホンワカとした柔らかさは基調に漂います。 終楽章は技術的やらリズム感的に不足なし。なにより威圧感がないのがヨロしい。時より見せる、弦のはかなげな揺れがなんとも味わい深く、人生の黄昏時の感傷にひたすら浸るのも悪くないでしょう。(2002年11月16日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |

Brahms

Brahms