Bach ストコフスキー・トランスクリプションズ(フィラデルフィア管弦楽団)(1927-1940)

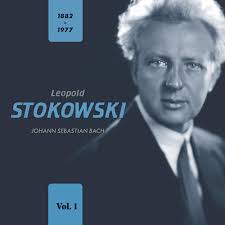

平均律クラヴィア曲集第1巻 前奏曲とフーガ第8番 変ホ短調 BWV 853より「Prelude」(1927年) レオポルド・ストコフスキー/フィラデルフィア管弦楽団 1970年代、少々昔の古本に音楽論評有、曰く「ストコフスキーの編曲ものは時代遅れ、忘れ去られた」みたいなコメントがあって、ちょうどオリジナルなスタイルの古楽器の出始めだったのでしょうか。21世紀には完全復活!現役世代がつぎつぎと新しい録音を出しておりました。Bachはどんな編曲を施しても音楽の骨格が崩れない、使用楽器も選びません。Leopold Antoni Stanislaw Boleslawowicz Stokowski(1882ー1977)はたいへんな人気を誇ったとのこと、自分もクラシック音楽を聴くようになった時期には未だ現役(って、著名な往年の巨匠はほとんど存命でした)その後、ステレオ録音も多く残した「編曲もの」の原点のひとつがこの録音です。 Bachの復権はMendelssohnの「マタイ」復活上演から、著名な無伴奏チェロ組曲だってカザルスが再発見する迄、芸術的価値を認められなかったらしい。当時Bachは大昔の晦渋でジミな音楽として認識されていたのかも、それをなんとか普及させたいといったストコフスキーの熱意だったのでしょう。(ディズニーの「ファンタジア」が代表例)音質云々乗り越えてしっかり拝聴いたしましょう。時代を勘案すれば、ちゃんと聴ける音質水準です。 ・・・これがもう・・・思いっきり詠嘆に揺れ、たっぷり甘美に溺れる、といった濃厚風情満載、まるで19世紀浪漫!1970年代某音楽評論家はこのスタイルのことを指摘したのか、混迷と対立の21世紀には一周回ってこんな風情も妙に新鮮、ダイエットでしばらく甘いものを控えて、久々激甘の洋菓子でも喰ったような・・・ほとんど往年の「フランク・プールセル」とか「カラベリときらめくストリングス」を連想して、それをいっそう分厚い響き、重く仕上げたみたい。ほとんど全部どれも同じ風情「Adagio」になっちまって、馴染みの旋律は変貌しきっております。別な作品を聴くみたいに。 「G線上のアリア」は一昔前の売れ筋旋律でして、たしかトレヴァー・ピノックの演奏(1978年)を聴いたら「いったい楽譜はどーなってんの?」と訝るほど軽快軽妙、やがてそれが主流となりました。こちらストコフスキーは低弦のピチカートに支えられ、ポルタメント盛大に滔々と歌う風情、これが昔の(懐かしくも濃い)スタイルだったんです。なんかとても安心できるけど、ちょいと胃にもたれる感じ。ヴァイオリン・ソナタ第4番ハ長調 BWV 1017の「Siciliano」はもっと淡々とシンプルに演奏したほうが、哀しみの旋律は浮き立つと思うし、「マタイ」の泣ける合唱「おお、頭は血潮にまみれ」 はあまりにテンポが遅く、神妙に粘着質に歌って挙句木管金管参入、これはこれで完成度高いけど、オリジナルのテイストから外れている?かも。 「G線上のアリア」を除けば、ほとんど短調の旋律連続。鬱々としたところに無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番ロ短調「Sarabande」登場、これがハープも参入してゴージャス極まりない世界、原曲に馴染んでいれば仰け反りますよ。おそらくはSP録音だからほぼ4-5分の世界、ラスト、ヨハネ受難曲 BWV 245「事成れり」は時代もやや下って9分間、変化も豊かに盛り上がって、しっかりと全曲を締め括って下さいました。 (2016年11月19日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |

Bach

Bach