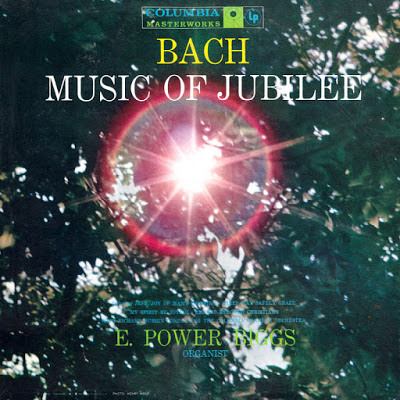

Bach-E.Power Biggs - Music of Jubilee

シンフォニア(カンタータ第29番「御神に 謝しまつらん」より) Columbia Masterworks ML 4435 1951年ボストン録音 Edward Power Biggs(1906ー1977)は往年の亜米利加のオルガニスト。伴奏メンバーにはRoger Voisin, Marcel LaFosse(p)/Phillip Kaplan, Lois Schaefer(fl)/Alfred Krips(v)などのクレジットがあって、ロジャー・ボイジン(1918ー2008)は有名ですよね。当時のボストン交響楽団はシャルル・ミュンシュ時代(1949ー1962)仏蘭西人が入っていたのかな。内容的にクリスマス関連か、ちょいと季節外れでした。リチャード・バーギンは当時コンマス兼副指揮者だった人。 こんな太古モノラル録音、かなり良好な音質とはいえ、CD復刻は期待できず、一部の好事家が中古LPを求めるくらいしか入手は難しいでしょう。こうして極東場末の音楽愛好家(=ワシ)が気軽にネットより音源入手可能な時代がやってきました。ありがたく拝聴いたしましょう。どれもよう知った有名な旋律、華やかなサウンドが続きます。時代錯誤的な大柄に非ず、なかなかのゴージャス・サウンド。モノラルなのは気にならぬ音の鮮度であります。はっきり云って、オルガン演奏の良し悪しなど理解できていない、どれも荘厳な教会にスケール大きく響いて敬虔な気分ばかり。 冒頭の「シンフォニア」は目まぐるしいオルガンのアルペジオにトランペットが楔を打ち込みます。わずか4:15に次々と心象風景を替えていくBachの旋律、これは堂々たるスケールの開始でした。ボイジンの輝かしいラッパは期待通り。コラール前奏曲「甘き歓びのうちに」は静謐誠実なオルガン・ソロ(2:03)、コラール前奏曲 「今ぞ喜べ、愛するキリストの信者たちよ」は右手の慌ただしいアルペジオに、左手がゆったりと旋律を合わせて淡々とした風情が味わい深いもの。(2:06) 「アレルヤ」は管弦楽がフルに活躍して、哀愁の旋律が多彩に響きます。イメージとしては「ストコフスキーのバッハ」みたいな感じ。オルガンは入っていない?後半の弦の細かい音形のバックに響く和音(金管とともに)がそれなのかも。(4:05)そしてBachが生み出したもっとも美しい、しっとり心暖まる(屈指のお気に入り作品)「主よ、人の望みの喜びよ」これはオルガン・ソロでした。(3:37)続く「幻想曲」もスケール大きく勇壮なオルガン・ソロが続きます。(2:21) コラール「Now Christ Doth End In Triumph 」は「クリスマス・オラトリオ」中もっとも著名なトランペット・ソロ(ロジャー・ボイジン)朗々と大活躍の作品、「マタイ」の「おお頭は血潮にまみれ」の旋律を流用して、本来の合唱部分はオルガンが担当して、敬虔な喜ばしい風情は寸分オリジナルと変わらない。ここがこのアルバムの白眉かな?(3:25)「大いに喜びなさい、私の魂よ」もオルガンに立派なトランペット二本が絡んで華やかに喜ばしいもの。中間部辺り柔らかい、抑えめな響きがおそらく超絶技巧なのでしょう。オリジナル(カンタータ第146番「われらは多くの艱難を経て」)を確認しなくっちゃ。(6:19) 誰でも知っている「羊は安らかに草を食み」。ここにボストン響のフルーティスト登場。これはフルート二本+オルガンのみ、かつてストコフスキーが思いっきりルバートを掛けて纏綿と歌っていた記憶も鮮明、こちらもっと誠実な清潔なもの。(5:53)コラール前奏曲「感謝せん 神に」はオルガンのみ、喜ばしい雰囲気に溢れて(2:09)「ソナタ」はヴァイオリン・ソロとフルートの掛け合い+オルガンは控えめに伴奏しておりました。(2:32) ラストコラール「目覚めよ、冬の大地」は、先のクリスマス・オラトリオに似て、トランペットの華やかなソロ+フルートが華を添えてスケール大きな愉悦に充ちたもの。(2:57)バロック音楽の演奏スタイルはここ50年でガラリと変わったけれど、70年ほど前の録音に違和感なし、無神論者(=ワシ)に敬虔な暖かい気持ちをたっぷり下さった一枚に感謝、データ拝聴だけど。 (2019年1月27日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |

Bach

Bach