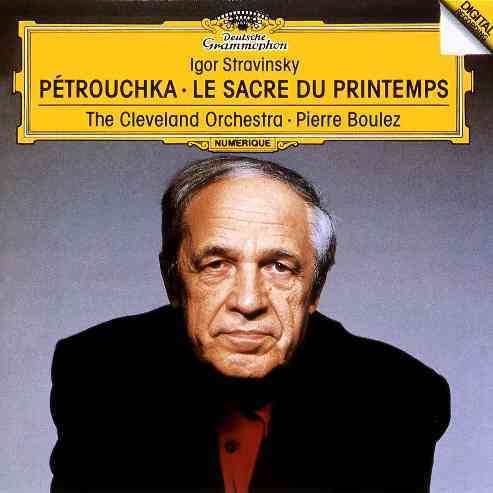

Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」/

バレエ音楽「春の祭典」

(ピエール・ブーレーズ/クリーヴランド管弦楽団/1991年)

Stravinsky

Stravinsky

バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版)

バレエ音楽「春の祭典」(1947年版)

ピエール・ブーレーズ/クリーヴランド管弦楽団

DG POCG-1611 1991年録音

2024年にHDDお釈迦事故でStravinsky音源を全部失ったので、順繰り原点に戻って聴き直しを進めておりました。これは世評鉄板の演奏、自分にとってStravinskyの基準はPierre Boulez(1925ー2016仏蘭西)。版の違い、細かい楽譜の違いも理解していないし、オーディオに疎い自分が云々するのも気が引けるけれど、市井の音楽ファンとしてちょっぴりメモっておきましょう。

2016年来の再聴、当時曰く

「ペトルーシュカ」よりスタート、申し訳ないがニューヨーク・フィル(1971年)とは雲泥の技量の差、フレージングの処理をマイルドにいっそう洗練させるのが、彼なりの熟練だったのでしょう。弱音部分での抑制されても、細部明晰な響き、最強音部への自然な移行はスムースそのもの、各パートは痺れるほどニュアンス微細に反映されても、具現化されたバランスは驚くほど静謐(というか響きが濁らない)クリア

夢見るように鮮明な音質+時に打楽器の低音が快く響きました・・・あまりにしっとり、バランスよく仕上げすぎて「ペトルーシュカ」の魅力である賑々しい愉悦、祭りの喧騒のウキウキ感にはちょいと欠けるのかも。「春の祭典」も同様。マイルドなフレージングの仕上げが徹底され、強弱の流れスムースに至って、1969年の衝撃は薄れました。 音質やら奥行、打楽器の深みが増して、これはこれで洗練徹底されて魅力的

9年を経、上記イメージとほとんど変わらない。世評を眺めると一部「クリーヴランド管弦楽団はドホナーニ以来ローカルのオーケストラに成り下がった。音質も悪い」との酷評を発見、意見や受け止め方の多様性(?)はよろしいことですよ。遊園地の喧騒とウキウキするような「ペトルーシュカ」(四管編成のオリジナル)はあまりにしっとり整って落ち着いて、ヴィヴィッドなリズム感や浮き立つような賑やかさに足りぬ印象はありました。でも、凄く上手い余裕のオーケストラなのは間違いない。

第1場 謝肉祭の日-手品師の芸-ロシアの踊り(9:57)第2場 ペトルーシュカの部屋(4:30)第3場 ムーア人の部屋-バレリーナの踊り-バレリーナとムーア人のワルツ-ペトルーシュカ(7:01)第4場 謝肉祭の日の夕方-乳母の踊り-熊を連れた農夫-陽気な行商人とジプシー女(13:33)

20世紀の古典的代表作品である「春の祭典」も以前の通りの印象継続。こちら1947年版と云われても微妙な違いは理解できておりません。これもしっとり整って落ち着いて力みは一切ない、緻密なバランスは細部迄行き渡って、どのパートの旋律リズムもクリアに聴こえぬところはない!たしかに20年間の若さや熱気は薄れても、過不足のない表現が作品のバーバリズムの根源を鮮やかに浮かび上がらせる・・・打楽器炸裂乱舞して圧巻のクライマックスに至ってもクール知的にスマート、これぞヴェリ・ベスト。もちろん音質もオーケストラの技術の洗練も極上。

第1部:大地礼賛 序奏(3:34)春のきざしとおとめたちの踊り(3:13)誘拐(1:22)春の踊り(3:45)敵の都の人々の戯れ(1:49)賢人の行列-大地へのくちづけ-賢人(0:58)大地の踊り(1:18)第2部:いけにえ 序奏(4:06)おとめたちの神秘なつどい(3:06) いけにえの賛美(1:25)祖先の呼び出し(0:37)祖先の儀式(3:26)いけにえの踊り(4:43) (2025年8月30日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|