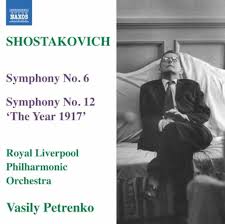

Shostakovich 交響曲第6番ロ短調/第12番ニ短調「1917年」

(ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル)

Shostakovich

Shostakovich

交響曲第6番ロ短調(2010年)

交響曲第12番ニ短調「1917年」(2009年)

ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル

NAXOS 8.8572658

Vasily Petrenko (1976-露西亜)によるShostakovich交響曲全集から以前第5番/第9番を聴いていて、いまいちはっきりしない印象を得ていた記憶がありました。曰く”整った姿にどうも面白み(アク、臭み)が足りない”と。世評は高いみたい。ところが、ここ数年更に作品の聴き込みが進んだせいか?今回拝聴は印象一変。なにより解像度の高い音質が素晴らしい。露西亜風泥臭さとは無縁にモダーンなスタイルでしょう。オーケストラもけっこう優秀なアンサンブル。

交響曲第6番ロ短調は三管編成、クラリネット3本に+バス・クラリネットが加わり、打楽器8種にチェレスタ、ハープ迄加わります。

第1楽章「Largo」いつもは重苦しい延々と蠢くような始まりは、妙に清潔に決然と響いて明晰。暗鬱なまま金管の盛り上がりがあって、あとはほとんど静かに呟くような、掴みどころのない長大なる楽章。オーケストラの響きは比較的軽い、涼し気なサウンド、やがて安寧のホルンも幻想的に響いてここはなかなかの難物でしょう。正直ここはまだすっと耳に馴染まないところ。(19:44)

第2楽章「Allegro」一転してクラリネットが軽妙に踊るように始まる、明るいスケルツォ楽章。細かい音型にやがて金管打楽器も炸裂して熱気は高まって・・・やがてそのまま徐々に音量が落ちて収束していくといった趣向でした。(5:53)

第3楽章「Presto」ここも軽快な疾走から始まって、これはRossiniの「ウィリアム・テル」を連想させるとの指摘。やがてリズムは3/8拍子に変わって強烈な金管登場、冒頭の軽快な疾走が戻って金管打楽器も賑やかに一気呵成に終了しました。(7:17)

交響曲第12番ニ短調「1917年」はとってもわかりやすい、俗っぽくもカッコ良い旋律連続な作品。三管編成+打楽器6種の編成。

第1楽章「革命のペトログラード(Revolutionary Petrograd)」わかりやすい颯爽とした旋律がモウレツに快速、カッコ良い推進力に始まります。軽快な響きにアンサンブルは縦線が揃って優秀、打楽器もみごとに決まりました。途中優しい、平易な旋律は悠々と歌ってここも速めにリズミカルに落ち着かない切迫感、そして明るく爽やかな勢いを感じさせます。(12:32)

第2楽章「ラズリーフ(Razliv)」暗鬱なトロンボーンから始まる緩徐楽章、ラスト方面にもけっこう存在感たっぷりに登場します。ここも楚々として洗練された風情に速めのテンポに淡々と歩みを進めました。不安な弦の旋律や管楽器の弱音はとてもわかりやすく歌う。途中第1楽章の旋律も印象的に回帰しました。(10:44)

第3楽章「巡洋艦アヴローラ(Aurora)」不安げなピチカートとティンパニより開始していよいよ10月革命の開始。低く第1楽章の主題も登場してやがて絶叫、強烈な打楽器群と弦が呼応して、これはいかにも鉄砲大砲炸裂!決まってますよ、ここは。アタッカで(3:31)

第4楽章「人類の夜明け(The Dawn of Humanity)」ホルンと弦が勇壮な勝利宣言、一貫して速めのテンポにさらさらとした流れと軽さ、晴れやかな表情に俗っぽくもクサくならずカッコ良い!と評したいところ。ラスト、いかにも雄弁な大団円!打楽器は明快、爽やかなな締めくくりでした。(9:55) (2025年9月20日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|