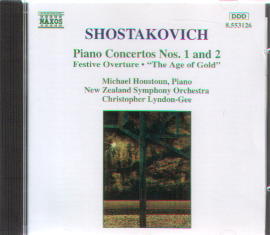

Shostakovich ピアノ協奏曲第1/2番

(マイケル・ヒューストン(p)/リンドン・ジー/

ニュージーランド交響楽団/ジョン・タバー(tp))

Shostakovich

Shostakovich

祝典序曲 作品96

ピアノ協奏曲第2番ヘ長調 作品102

バレエ組曲「黄金時代」 作品22a

ピアノ協奏曲第1番ハ短調 作品35

マイケル・ヒューストン(p)/クリストファー・リンドン・ジー/ニュージーランド交響楽団/ジョン・タバー(tp)

NAXOS 8.553126 1994年録音

ずいぶんと久々の拝聴。

基本ちょっと元気が足りない素朴な演奏〜そんな印象は変わらぬけれど、今回はこれはこれで悪くないなと聴きました。音質は作為のない素朴に良質なもの、選曲も配慮されておりました。Christopher Lyndon-Gee(1954-英国)はヴェテラン、濠太剌利に活躍し、作曲家として意欲的に作品を発表されているらしい。2曲のピアノ協奏曲は溌剌に明るく自在、ラプソディックな躍動に充ちて、かつてのMy Shostakovich苦手時代より大好きな作品でした。Michael Houstoun(1952-新西蘭)バリバリのテクニックにキレ味緊張感たっぷり〜みたいな演奏に非ず、着実丁寧な仕上げ。作品を愉しむのには充分な価値でしょう。

元気いっぱいに華やかな「祝典序曲」は1954年の初演(ワシリー・ネボルシン)1947年には完成していてなぜかお蔵入りしていた作品らしい。今や世界的に人気抜群の作品はフルート2本+ピッコロという拡張された二管編成?6種の打楽器+フィナーレに金管10本のバンダが追加されます。演奏はニュージーランド交響楽団の個性なのか、いちまいち生真面目に過ぎ、オーケストラの響きも薄く元気が足りぬ感じが残念。(5:58)

小粋に都会的小粋なピアノ協奏曲第2番ヘ長調は1957年息子マキシムのために書かれた作品とか。(初演も息子)これもフルート2本+ピッコロだけど金管はホルン4本のみ、打楽器もティンパニ一人(小太鼓兼任)比較的小ぶりな編成、内容的にもシニカルな重みを感じさせぬ軽快にクールなもの。着実なテクニックにあまりノリはよろしくなくメリハリも足りないけれど、以前の記憶ほどのガッカリ感はない、誠実に曖昧さのない仕上げでした。とくに緩徐楽章の静謐さ、しっとりとした哀しみと暖かさは絶品でしょう。終楽章の着実な歩みもそう悪くはない。第1楽章「Allegro」(7:24)第2楽章「Andante」(6:41)第3楽章「Allegro」(5:35)

「黄金時代」は初期のプロパガンダ的バレエ音楽からの組曲、初演は1930年だけど当局の評価よろしくなく、再び日の目を見たのは1983年とか。編成はフルート・ピッコロ各々一本の二管編成?でもけっこう金管も厚いし、打楽器は十種、さらにはハーモニウムも入ります。なかなか才気煥発を感じさせるステキな組曲だけど、やはりちょっぴり元気が足りぬ演奏か。

大仰に変幻自在なるユーモラスなリズムを刻む「Introduction」には馬鹿騒ぎなテンションがもう少し欲しいところ(4:03)「Adagio」はファシストの美女が踊るセクシーな場面。ソプラノサクソフォーンのソロは上手いんだか?ちょっと微妙。その甘美な旋律はヴァイオリン・ソロが引き継ぎます。後半の不協和音も怪しく盛り上がる魅惑のところ。(9:08)「Polka」は素っ頓狂に重量級ユーモラス、思いっきり人を小馬鹿にしたような楽しいところ。ここが一番有名でしょう。(1:52)「Danse」はソヴィエットの健全なる選手たちによる類型教科書的に闊達な踊り。一般に誰でも、ちょっと悪そうなセクシー女性の踊りのほうに魅力を感るもの。(2:14)

ピアノ協奏曲第1番ハ短調は1933年作曲者27歳の作品。伴奏は弦+トランペットのみ。ピアノとトランペット・ソロ(John Taber/阿蘭陀のトランペッターの腕は充分)が自在に絡み合う変幻自在、明るいような?不安のような?元気いっぱい魅惑の作品。テンポは前のめりにならず、落ち着いた味わいに表現されて、いつになくしっとり仕上がって第2番より上出来と思います。細部曖昧に流さぬていねいな仕上げ。ソロのテクニックは着実に後半に向けてノリと熱を加えました。

第1楽章「Allegro moderato」は落ち着いて慌てぬ始まり。若書きの作品だから弾むような躍動や推進力を期待するとちょっと大人しい感じだけど、トランペットの技量含めこんな風情も悪くない。(6:32)

第2楽章「Lento」緩徐楽章はピアニストの個性なのか、ここもじっくり腰を据えて落ち着いた味わいが似合います。ここの弦はなかなかの洗練でした。ラストのしみじみとしたトランペットも際立ちました。(8:33)

第3楽章「Moderato」ここは幻想的な終楽章への序奏。(1:41)

第4楽章「Allegro con brio」はちょっと不安げな小走りのピアノ。それをトランペットがしっかり追い駆けて存在感は充分でした。やがてテンポと緊張感を微妙に高めて、両者が絡み合いつつリズムは変わり、熱を高めて締め括りました。(6:55) (2025年4月19日更新)

●

Shostakovichは、20世紀のもっとも重要な作曲家であることを認めるのに吝かではないけれど少々苦手です。あまり楽しめません。それなりにCDもエア・チェック音源も手元に貯めているけどほとんど聴きません。以前にもそんなことをHPに書いて、日本ショスタコヴィッチ愛好会(そんな団体あるの?)のブラック・リストに載ったかも。

でも、音楽は先入観なく、また、いつの日か心の琴線に触れる日がやってくる可能性を否定してはいけないでしょう。ワタシの「ショスタコ・アレルギー」を心配して「ピアノ協奏曲なんか良いですよ」と、暖かいメールをいただいたこともありました。このCDは発売されてすぐ買った記憶があるし、ピアノ協奏曲をユージン・リストの録音(MCA)でを手に入れたのはもっと早かったはず。

選曲も凝っているし、ピアニストもオーケストラもニュージーランド方面で固めたところに興味倍増。リンドン・ジーさんはたしかイギリスの方だけれど、たまたまレスピーギのCDを既に所有しておりました。ニュージーランド響は素直さが身上で、線が細いのが弱点でしょうか。ここでもその特徴はそのまま録音されています。

「祝典序曲」は、吹奏楽で良く取り上げられる楽しくも明るい小曲。ここは一発、大はしゃぎ、グイグイと勢いつけて爆発して欲しいところだけれど、どうもソロリソロリと手探りしているようで元気が足りません。祝典にかり出されたが、演奏者は心より祝う気持ちはない、といった風情か?

ピアノ協奏曲第2番は、とてもリリカルで無機的な旋律のおもしろさがあります。新しいほうの「ファンタジア」(見たことない)では、「錫の兵隊の冒険物語」なんだそう。そう言われればたしかにアニメに似合いそうな、なんとなしユーモアさえ感じさせる(「軽騎兵」序曲に似ている)旋律。変拍子も暴力的な味わいとは無縁。

ヒューストンのピアノはバック同様大人しい。わざと感情移入させずに弾いたのかも知れないけれど、こういった「いかにも」的山場のない作品を、聴き手に飽きさせず届けるには少々工夫がなさ過ぎます。直球過ぎ。(球に威力もない)

「黄金時代」は初期の天才的作品で、録音も昔から多くて、手元に数種のCDも存在します。これはもっとクサく、思いっきりデフォルメして演奏して欲しいもの。でも、やっぱり大人しい。静かなアダージョはオーケストラの体質に合っていると思ったが、コクが足りません。

ピアノ協奏曲第1番は「ハ短調」なんて劇的な調性だけれど、これもリリカルで感情を押し殺したような曲に感じます。でも第2番に比べると、ずっと旋律の変化が豊富だし、トランペット・ソロが絡み合うのも楽しい曲。ここでは、ノリノリの勢いが必要なんです。シミジミとした「レント」はう〜んとやさしく、テンポの速いところはバリバリの切れるようなテクニックで盛り上げて欲しいもの。

全体に小さくまとまったようで、聴いていて欲求不満になりそうな演奏でした。技術的にも、音質的にも不足はないけれど、この曲に対する思い入れが少々足りないのでは、といった感想有。ショスタコさんのなかでは、この4曲は気に入っているんですが、残念。 (2001年6月8日更新)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|