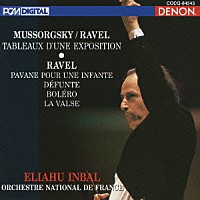

Mussorgsky/Ravel 組曲「展覧会の絵」/

「高雅にして感傷的なワルツ」他

(エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団)

Mussorgsky/Ravel 編

Mussorgsky/Ravel 編

組曲「展覧会の絵」

Debussy/Ravel 編

「ステイリー風のタランテラ」〜舞曲

「ピアノのために」〜サラバンド

Ravel

高雅にして感傷的なワルツ

エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団

Brilliant BRL6430 1987-89年録音 (写真はDENON盤)

前回拝聴はもう10年前。

Eliahu Inbal(1936-以色列)ももう御高齢、引退状態でしょう。この演奏は幾度聴いて残響が足りぬ乾いた音質、そして色気の足りない表現、非力に散漫なオーケストラの響きに好きになれなかった記憶もありました。インバルの表現意図とオーケストラの個性が似合っていない可能性もあります。それを前提に久々の拝聴印象は・・・

露西亜風泥臭い旋律リズムとRavelの極色彩編曲がお気に入り作品である「展覧会の絵」。色彩の陰影、瑞々しさには足りぬけれど打楽器の低音迫力もリアル、デッドっぽいけれど解像度は高く、定位もしっかりとしたDENON録音、それはそれでクールな(というか神妙に寒々しい)サウンドと細部曖昧さのない緻密な表現を堪能いたしました。我が貧者の再生機器の能力にはあまり自信はなくて、もしかしたら高級オーディオに再生すると凄いのかも。

この作品にはもっと賑やかに厚みのあるセクシー・サウンドや、分厚い金管熱狂的大爆発!を求めたいけれど、これはこれで知的な、ひとつの個性なんでしょう。以前ほどの違和感はありませんでした。冒頭「プロムナード」の嚠喨(りゅうりょう)たるトランペットの響きから薄く、威圧感のない爽やかさ。低音打楽器の迫力もちゃんと感じられるのに重くはない、木管は濃厚な響きから遠く、さっぱりと寒々しい音色。アンサンブルに優れ「ビドロ」辺りの推進力、「雛の踊り」のユーモアに不足はないけど、裕福で傲慢な男ゴールデンベルクには元気が足りない。ラスト、クライマックスに向けて「 バーバ・ヤガー」から「キーウの大門」は各パート明快クリアに分離して効果的、打楽器が地響きを上げて金管絶叫してもスカッ!と大爆発みたいなカタルシスには足りません。全力で煽る!そんな風情とは無縁に一歩引いた冷静。

プロムナード(Promenade/1:43)小人(Gnomus/2:54)プロムナード(Promenade/0:57)古城(Old Castle/4:15)プロムナード(Promenade/0:32)チュイルリーの庭(Tuileries/1:13)ビドロ(牛車/Bydlo/2:25)プロムナード(Promenade/0:43)卵の殻をつけた雛の踊り(Ballet of the Chickens in their Shells/1:19)サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ(Samuel Goldenberg and Schmuyle/2:24)リモージュの市場(The Market-Place at Limoges/1:24) カタコンベ(Catacombae/Sepulcrum romanum/1:56)死せる言葉による死者への呼びかけ(Con mortuis in lingua mortua/1:51)鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー/The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yaga)/3:34)キエフの大門(The Great Gate at Kiev/5:16)

珍しいDebussy作品からの編曲である「ステイリー風のタランテラ」〜舞曲/「ピアノのために」〜サラバンドも貴重な録音、これは夢見るようにデリケートな旋律に、淡い色彩が加わりました。(5:37/4:37)

「高雅にして感傷的なワルツ」も緻密にクール、そしてデリケートなのは同じ。「展覧会の絵」ほどに作品にパワーと熱気を求めない作品だから、なかなかエエ感じに神妙と感じました。管楽器はなかなかセクシーな音色でした。(1:20-3:16-1:46-1:17-1:30-0:59-3:11-4:12-1:20-3:16-1:46-1:17-1:30-0:59-3:11-4:12) (2025年8月2日)

●

インバルって、いくつになったんでしたっけ。1936年生まれだから、もう80歳に近いのか・・・Mahler 、Bruckner、Shostakovich辺り、大物全集を次々録音して最盛期はバブル時期?(この録音辺り)デビュー録音はたしかコンセルトヘボウとのDebussy(1967年?)だったはず、仏蘭西ものは得意だったのでしょうか。

ところがこのRavel 管弦楽集4枚組は、いくら聴いても好きになれんかった。高級オーディオならば、最高の音質!らしいけど、我が貧者のオーディオなら雰囲気ごく一部を味わうのみ、たしかに自然な奥行き、各楽器パートの定位の確かさを感じる程度、なんやおとなしい音質やなぁ、そんなこと感じさせるのは演奏そのものの個性でしょうか。収録音量レベル低く、かなりボリューム上げて拝聴したら〜うむ、たしかに鮮明な音質かも。

フランス国立管弦楽団って、けっこう色彩的華やかな音だったはず。しかし、ここではそんなふうに感じさせない、インバルってけっこう暗いサウンド作る人ですよね。「展覧会の絵」は古今東西実力威力あるオーケストラが華々しく実力アピール!そんな録音多いじゃないっすか。たしかに個々のパート(管楽器など)拝聴すると、それなり色気もあるけれど、インバルにとことん整えられたアンサンブルの結果、もの凄くジミというかインパクト、訴求力の弱いサウンドに至っております。

大見得とか極端なデフォルメ表現を嫌う、緻密内向的な解釈。いくつかネットでの評価を伺うと”オーケストラが弱い”との声有、そうかな?知的抑制表現が、オーケストラとの個性とマッチしていないだけなんでしょう。エンターティメントに非ず、静謐な場面はもちろん、激しい大音響、ラスト”バーバ・ヤガ”、”キーウの大門”のクライマックスに至っても、体温は上がらぬ感じ。この作品に生理的快感を求めるのなら、スカみたいな演奏(ワタシもそう思っていた)、微に入り細を穿つ分析、洗練を聴きとるべき価値ある立派な演奏と気付きました。

Debussyのピアノ曲編曲とは珍しい。これは文句なし、知的緻密な集中力が馴染みの旋律に新たな色彩を付け加えております。「ワルツ」は「展覧会の絵」同様の印象、エリアフ・インバルの解釈にブレはないんです。驚異的に整ったアンサンブル、微細なニュアンスをとことん徹底させ・・・結果、色気も粋もない、知的なサウンドができあがりました。

たとえばブーレーズ。知的緻密正確であっても色気はたっぷりありました。こちら禁欲的な修行僧のように”美しい”、ムダを削ぎ落した音楽、10年ほど禁避してきたけど、今回はひとつの個性として受け止めました。リファレンスとか、日常座右に、とはいかぬけれど。 (2014年4月26日)

【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●

▲To Top Page.▲

|